OPアンプの誤差が分かる場所

■解答

(c)の発生源

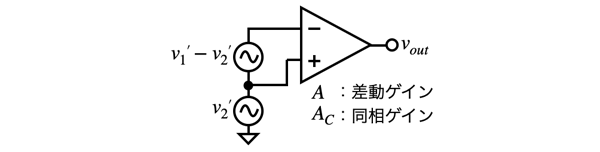

図2は,図1のOPアンプから見た差動信号と同相信号を図示しました.

図2 OPアンプに差動信号と同相信号を加えた回路

図2の出力電圧は,「v1'-v2'」の電圧源と「v2'」の電圧源について重ね合わせの理を用いて計算すると,式1になります.

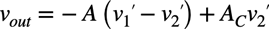

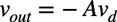

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(1)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(1)

ここでAは,OPアンプの差動ゲイン(オープン・ループ・ゲイン)で,ACが同相ゲインです.OPアンプは,反転端子と非反転端子間の電圧差を増幅するアンプですので,差動ゲインのAが高く,同相ゲインのACが低いほど特性が良いアンプになります.

CMRは「C=A/AC」の関係があるので,式1の右辺第二項の「ACv'2」を差動ゲインのAとCMRのCを使って書き直すと式2になります.

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(2)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(2)

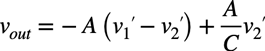

式2の右辺第一項の「-A(v1'-v2')」は,OPアンプとして欲しい特性を表し,右辺第二項の「Av2'/C」は誤差項になります.この誤差項をOPアンプの外に出し,等価的に,差動ゲインAとCMRのCを使って図2を書き直すと,等価回路は図3になります.

図3 誤差項をOPアンプの外に出した等価回路

「v2'/C」の誤差項は非反転端子に見える.

「v2'/C」の誤差項は非反転端子に見える.

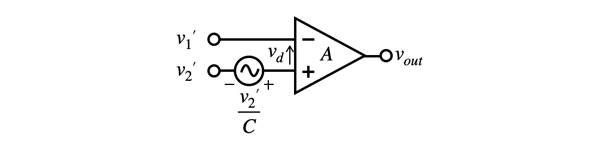

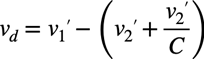

確認のため,図3の出力電圧を机上計算して,式2と比べます.出力電圧は反転端子と非反転端子間の差電圧(vd)をOPアンプの差動ゲインで増幅した電圧なので,式3になります.

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(3)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(3)反転端子と非反転端子間の差電圧(vd)は式4になります.

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(4)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(4)

式4を式3へ代入して整理すると式2と同じになるので,机上計算からも図2と図3は同じになるのが分かります.以上の検討より,図1のOPアンプを図3の等価回路に置き換えると,「v2'/C」は(c)の発生源の位置に見えることになります.