電流帰還型OPアンプを使ったAC結合アンプの特徴

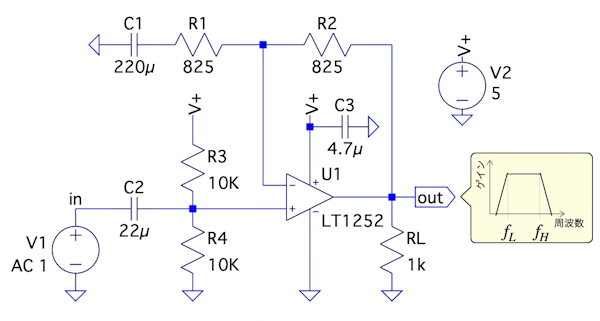

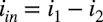

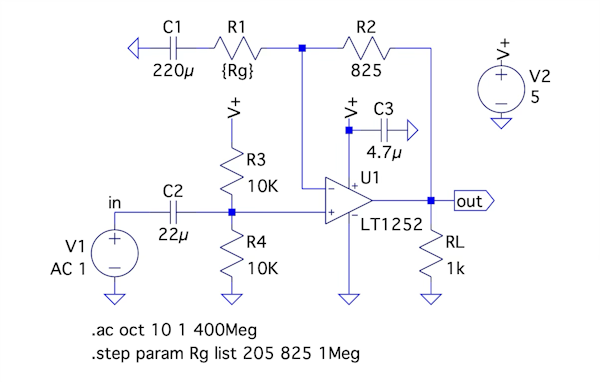

図1は,電流帰還型OPアンプ(LT1252)を使った,交流成分を通過させ増幅させるAC結合アンプです.V1が入力信号,outが出力になります.このアンプは,低周波側のコーナ周波数(fL)から,高周波側のコーナ周波数(fH)までの信号を増幅します.

図1のR1またはR2の抵抗値を変化させたとき,高周波側にあるコーナ周波数(fH)の変化で正しいのは(a)~(d)のどれでしょうか.

回路の動作として正しいのは(a)~(d)のどれ?

(a) R1を高くすると,高周波側のコーナ周波数が高くなる

(b) R1を低くすると,高周波側のコーナ周波数が高くなる

(c) R2を高くしても,高周波側のコーナ周波数はおおよそ同じになる

(d) R1を低くしても,高周波側のコーナ周波数はおおよそ同じになる

電流帰還型OPアンプは,広帯域,高スルーレートが特徴のOPアンプです.図1の信号ゲインの高周波側のコーナ周波数は,R1とR2で負帰還した電流帰還型OPアンプの周波数特性で決まります.R1またはR2のどちらかの抵抗が周波数特性に関係します.

図1のR3,R4,C2は,入力信号V1の直流をカットし,交流信号を電流帰還型OPアンプの非反転端子に加えるAC結合回路です.AC結合回路は,信号ゲインの低周波側のコーナ周波数に関係し,高周波側のコーナ周波数ではほぼ影響しません.

C1は,R1とR2で負帰還をかけた電流帰還型OPアンプをACアンプにするコンデンサです.こちらも信号ゲインの低周波側のコーナ周波数に関係し,高周波側のコーナ周波数ではほぼ影響しません.

C3は,電源を安定にするコンデンサです.図1の信号ゲインの高周波側のコーナ周波数に関係するのは次になります.

- 信号ゲインの高周波側のコーナ周波数は,R1とR2で負帰還をかけた電流帰還型OPアンプの周波数特性で決まる

- 電流帰還型OPアンプの特徴として,R1が変化してもゲイン周波数特性への影響が低く,高周波側のコーナ周波数はおおよそ同じになる

- 他方R2が,変化するとゲイン周波数特性が変化し,高周波側のコーナ周波数が変わる

これより,R1を変化(高くまたは低く)させても高周波側のコーナ周波数は,おおよそ同じになるので,(a)と(b)は正解から外れ,(d)が残ります.

次にR2を変化させると高周波側のコーナ周波数は変化するので,(c)が正解から外れます.よって,(d)が正解になります.図1の回路は,LT1252のデータシート(1)のP6の「TYPICAL APPLICATIONS」にある非反転型のAC結合アンプになります.

●計算による信号ゲイン周波数特性

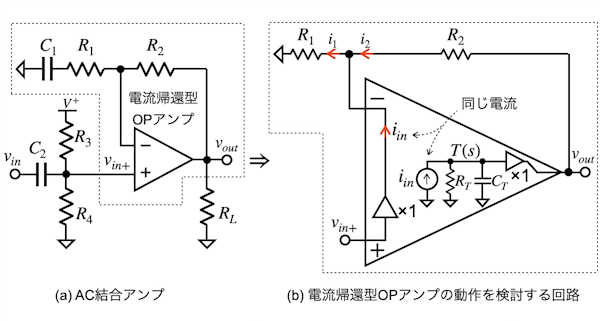

図2(a)は,電流帰還型OPアンプを使ったAC結合アンプで,図1を書き直した回路です.図2(b)は,高周波側での周波数特性を検討するため,図2(a)の点線で囲った非反転アンプを抜き出した回路になります.

(a)図1を書き直した回路

(b)高周波側での周波数特性を検討する回路

図2(b)の電流帰還型OPアンプは,周波数特性を検討するため,簡易的な内部の等価回路を加えています.図2(b)にはC1がありませんが,高周波のときC1のインピーダンスは十分低いのでショートと考え,回路から省いています.ここでは図2(a)と図2(b)を使って信号ゲイン周波数特性について検討します.

▼低周波側における信号ゲイン

図2(a)の電流帰還型OPアンプを使ったAC結合アンプは,入力信号(Vin)の直流をカットし,交流成分を通過させて増幅します.

増幅する低周波側の下限の周波数は,C1,R1で決まる周波数と,C2,R3,R4で決まる2つの周波数があります.どちらか高い方が低周波側における信号ゲインのコーナ周波数になります.

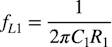

C1,R1で決まる周波数をfL1とすると,式1になります.図1の回路定数で「C1=220μF,R1=825Ω」を使うと,式1は「fL1=0.9Hz」になります.

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(1)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(1)次に,C2,R3,R4で決まる周波数をfL2とすると,式2になります.図1の回路定数で「C2=22μF,R3||R4=5kΩ」を使うと,式2は「fL2=1.5Hz」になります.

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(2)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(2)図1では式2の周波数の方が高いので,こちらが低周波側における信号ゲインのコーナ周波数になります.

▼高周波側における信号ゲイン

図2(a)の高周波側の信号ゲインのコーナ周波数は,負帰還をかけた電流帰還型OPアンプの周波数特性で決まります.この高周波側のコーナ周波数は,R1またはR2のどちらに関係するのかを図2(b)を使って検討します.

図2(b)のR1の電流をi1,R2の電流をi2,電流帰還型OPアンプの非反転端子から反転端子の電流をiinとすると,式3の関係になります.

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(3)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(3)iinの電流は,電流帰還型OPアンプ内部で同じ電流がT(s)のトランス・インピーダンスに流れます.このときvoutの出力電圧は式4になります.

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(4)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(4)ここでT(s)は,RTとCTの並列のインピーダンスです.T(s)は低周波ではRTの抵抗で決まるので式4のvoutは高くなり,高周波ではCTのインピーダンスが低くなるので,式4のvoutは低くなります.このように周波数の変化でT(s)は変化し,voutの周波数特性になります.

式3と式4を使い,図2(b)のVin+からoutまでの伝達特性を整理すると式5になります.

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(5)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(5)式5において,周波数で変化するT(s)にかかる項はR2しかありません.したがって,式5の高周波側の周波数特性はR2に関係し,R1には関係しません.そして高周波側のコーナ周波数より低い周波数での信号ゲインは「G=1+R2/R1」で決まります.電流帰還型OPアンプのゲインの調整は高周波側のコーナ周波数に関係しないR1で調整します.図1の回路定数「R1=R2=825Ω」を使うと,デシベル(dB)で表した信号ゲインは「G=6dB」になります.

このように,図2(b)の高周波側における周波数特性はR2で変化し,R1に関係ない特徴になります.この関係を使って解答を解説すると,R1を変化(高くまたは低く)させても高周波側のコーナ周波数はおおよそ同じになるので,(a)と(b)は解答から外れ,(d)が残ります.次にR2を変化させると周波数特性が変わり,高周波側のコーナ周波数は変化するので,(c)は解答から外れます.よって(d)が正解になります.

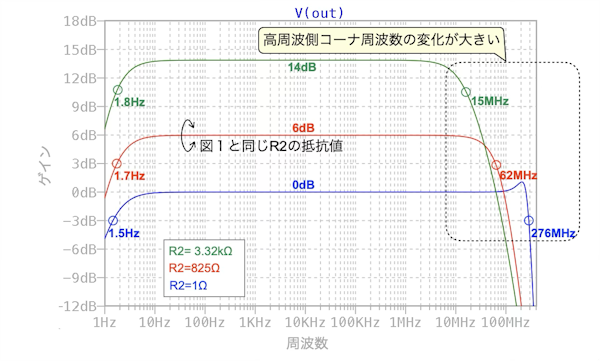

●シミュレーションによるR2を変化させたときの周波数特性

前述のように負帰還をかけた電流帰還型OPアンプは,式5の伝達特性により,R2を変化させると高周波側のコーナ周波数が変わります.ここではR2の変化により高周波側のコーナ周波数がどの程度変化するのかをシミュレーションで確かめます.

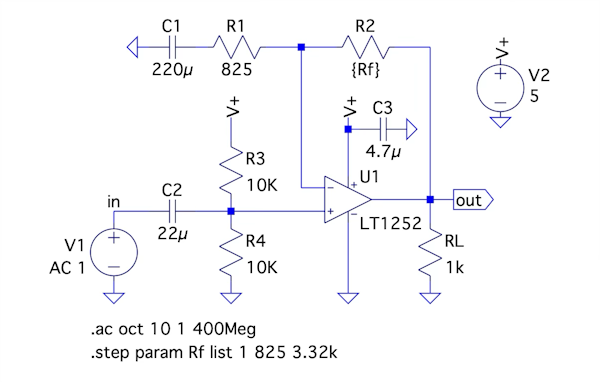

図3は「.step」コマンドを用い,R2を1Ω,825Ω,3.32kΩの3種による周波数特性をシミュレーションする回路になります.シミュレーションは「.ac」コマンドを用い,1Hzから400MHz間を周波数が2倍あたり10ポイントでスイープし,outの周波数特性を調べます.

図4は,図3のシミュレーション結果になります.

カーソルで調べたコーナ周波数(ゲインが-3dBになる周波数)をテキストで示した.

R2を変化させると高周波側のコーナ周波数の変化が大きい.

「R2=825Ω」は図1の回路定数と同じ抵抗値になります.この抵抗値をベースにして,「R2=1Ω」の低いときと,「R2=3.32kΩ」の高いときで,ゲインと高周波のコーナ周波数(fH)を図4のプロットから求めると次になります.

- R2=1Ω,G=0dB,fH=276MHz

- R2=825Ω,G=6dB,fH=62MHz

- R2=3.32kΩ,G=14dB,fH=15MHz

図4のシミュレーション結果は,R2を変化させると高周波側のコーナ周波数の変化が大きいことが分かります.よって,解答の候補「(c) R2を高くしても,高周波側のコーナ周波数はおおよそ同じになる」は間違いであることがシミュレーションでも分かります.

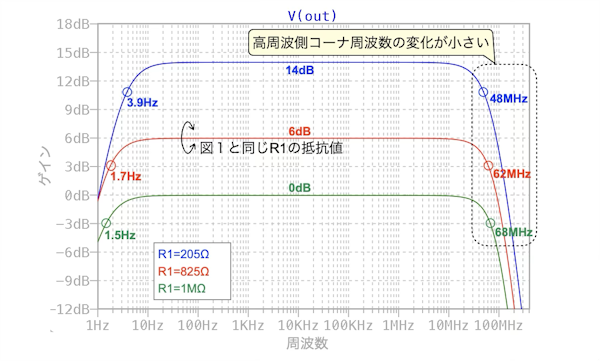

●シミュレーションによるR1を変化させたときの周波数特性

次に,負帰還をかけた電流帰還型OPアンプは,式5の伝達特性により,R1が変化しても高周波側のコーナ周波数は大きく変化しません.この特徴をシミュレーションで確かめます.

図5は「.step」コマンドを用い,R1を205Ω,825Ω,1MΩの3種による周波数特性をシミュレーションする回路になります.R1の変化によるゲインの変化は図3と同じになるようにしています.シミュレーションの指定は図3と同じになります.

図6は図5のシミュレーション結果になります.

カーソルで調べたコーナ周波数(ゲインが-3dBになる周波数)をテキストで示した.

R1を変化させると高周波側のコーナ周波数の変化が小さい.

「R1=825Ω」は,図1の回路定数と同じ抵抗値になります.この抵抗値をベースにして,「R1=205Ω」の低いときと,「R1=1MΩ」の高いときで,ゲインと高周波側のコーナ周波数(fH)を図6のプロットから求めると以下になります.

- R1=205Ω,G=14dB,fH=48MHz

- R1=825Ω,G=6dB,fH=62MHz

- R1=1MΩ,G=0dB,fH=68MHz

図6のシミュレーション結果より,R1を変化させると高周波側のコーナ周波数の変化は小さく,おおよそ同じになるのが分かります.よって,解答候補の「(a) R1を高くすると,高周波側のコーナ周波数が高くなる」と「(b) R1を低くすると,高周波側のコーナ周波数が高くなる」は間違いであることがシミュレーションでも分かります.そして解答の候補「(d) R1を低くしても,高周波側のコーナ周波数はおおよそ同じになる」が正解であるのが分かります.

以上,電流帰還型OPアンプを使ったAC結合アンプにおいて,高周波側における信号ゲインのコーナ周波数はR2で変化し,R1に関係ないことが分かります.この特徴により,R2を固定してR1でゲインを調整し,コーナ周波数は大きく変化せずに広帯域のアンプを作ることができます.

LT1252のデータシート(1)P3の「TYPICAL AC PERFORMANCE」には,図1のR1とR2に相当する抵抗値と,そのときのゲイン,fHからfLを減算した帯域幅の一覧,そしてデータシートP5には,信号ゲインの周波数特性のプロットが示されています.抵抗値を選ぶときはこの表やプロットを参考に進めると良いと思います.

◆参考・引用*文献

(1) LT1252のデータシート:アナログデバイセズ

解説に使用しました,LTspiceの回路をダウンロードできます.

LTspice11_046.zip

●データ・ファイル内容

LT1252 Gain adjust 2.asc:図3の回路

LT1252 Gain adjust 2.plt:図3のプロットを指定するファイル

LT1252 Gain adjust.asc:図5の回路

LT1252 Gain adjust.plt:図5のプロットを指定するファイル

■LTspice関連リンク先

(01) LTspice ダウンロード先

(02) LTspice Users Club

(03) LTspice メール・マガジン全アーカイブs

(04) ◆LTspice電子回路マラソン・アーカイブs

(05) ◆LTspiceアナログ電子回路入門アーカイブs

(06) ◆LTspice電源&アナログ回路入門アーカイブs

(07) ◆IoT時代のLTspiceアナログ回路入門アーカイブs

(08) ◆オームの法則から学ぶLTspiceアナログ回路入門アーカイブs

(09) ◆LTspiceエデュケーショナル・ファイルで学ぶアナログ回路アーカイブs

(10) ◆LTspiceドット・コマンドから学ぶアナログ回路アーカイブs

(11) ◆LTspiceで始める実用電子回路入門アーカイブs