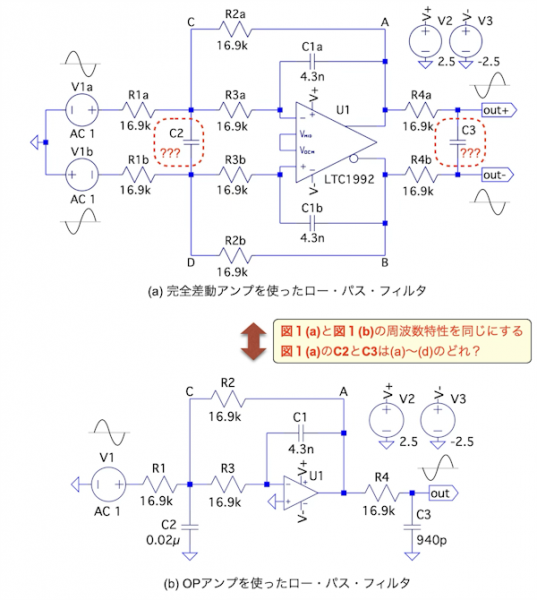

完全差動アンプを使ったロー・パス・フィルタ

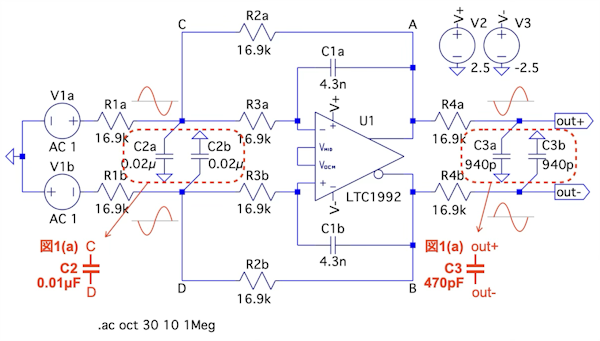

図1(a)は完全差動アンプ(LTC1992)を使い,図1(b)はOPアンプを使った,ロー・パス・フィルタです.図1(a)の周波数特性(V1a~out+,V1b~out-)と,図1(b)の周波数特性(V1~out)を同じにするには,図1(a)のコンデンサC2とC3の値を表1の(a)~(d)のどの組み合わせにすればよいでしょうか.

ただし,

図1(a)のV1aとV1bの入力信号は同じ振幅で逆相の関係

図1(a)のout+とout-の出力信号は同じ振幅で逆相の関係

図1(a)のV1aと図1(b)のV1は同じ振幅で同相の関係

| C2 | C3 | |

| (a) | 0.005μF | 235pF |

| (b) | 0.01μF | 470pF |

| (c) | 0.02μF | 940pF |

| (d) | 0.04μF | 1880pF |

図1(a)と図1(b)の周波数特性は,回路の抵抗とコンデンサで決まります.図1(a)と図1(b)の全ての抵抗は16.9kΩで同じです.図1(a)のC1aとC1bは,図1(b)のC1の4.3nFで同じです.

同じ周波数特性にするため,図1(b)のC2とC3は図1(a)ではどのように設定するのかを検討します.

| C2 | C3 | |

| (b) | 0.01μF | 470pF |

図1(a)と図1(b)の全ての抵抗は,16.9kΩで同じです.そして,図1(a)のC1aとC1bは,図1(b)のC1の4.3nFで同じです.周波数特性を同じにする図1(a)のC2とC3は,図1(b)のC2とC3からどのように変更するかの検討になります.この検討は図1(a)と図1(b)の回路より次のようになります.

- 図1(b)のC2とC3の片方の端子はGNDなので,V1のシングルエンドの信号に関係する振幅になる

- 図1(a)のC2とC3の両端は,V1aとV1bの差動信号により,同じ振幅で同相と逆相の2つの信号が加わるので,図1(b)のC2とC3の振幅の2倍になる

- この効果により,図1(a)のC2とC3の見かけ上のコンデンサ容量は,図1(b)のC2とC3の2倍に見える

- よって,図1(a)と図1(b)の周波数特性を同じにするには,図1(a)のC2とC3を,図1(b)のC2とC3の半分のコンデンサ容量にすれば良い

- これより,図1(a)のC2が図1(b)の半分の「0.02μF/2=0.01μF」,C3が図1(b)の半分の「940pF/2=470pF」になる

これらの検討から,(b)が正解になります.図1(a)と図1(b)は,LTC1992(1)のデータシートのP29にあるアプリケーション回路になります.

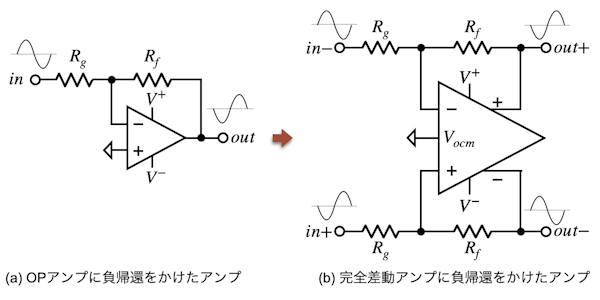

●OPアンプのアプリケーションを参考に作成する

完全差動アンプのアプリケーション回路は,OPアンプのアプリケーション回路を参考に作成できます.簡単な例として,図2(a)が,OPアンプに負帰還をかけたアンプで,図2(b)が完全差動アンプに負帰還をかけたアンプになります.図2(a)は,RgとRfで信号ゲイン「G=-Rf/Rg」が決まります.図2(b)の完全差動アンプは,差動入力と差動出力があり,RgとRfで信号ゲイン「G=-Rf/Rg」が決まります.この例のように,図2(a)のin~outの経路にある抵抗を,図2(b)のin-~out+とin+~out-の経路の2つで同じ配置にすると,完全差動アンプのアプリケーションになります.

これと同じ考え方で,図1(a)は,図1(b)のロー・パス・フィルタから作成しています.図2(a)と図2(b)の機能として違うところは,図2(b)の完全差動アンプはVocmに直流電圧を加えると,out+とout-の出力同相電圧が変わり,直流のレベル・シフトができる点になります.図2(b)の回路は,「LTspiceとデータシートで学ぶ実践アナログ回路 042 シングルエンド入力信号を差動出力信号にするドライバ」に詳細があります.こちらも参考にしてください.

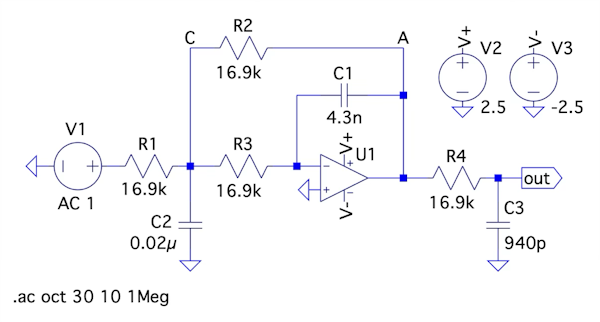

●OPアンプのロー・パス・フィルタ

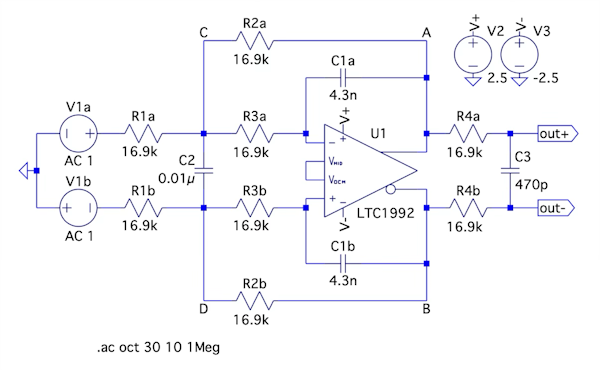

図3は,図1(b)をシミュレーションする回路になります.ここでは図3を使ってOPアンプを使ったロー・パス・フィルタの周波数特性として,低周波の通過域のゲインとコーナ周波数について机上で検討します.その後シミュレーションで特性を確かめます.図3のOPアンプは,LTspiceの部品ライブラリにある理想OPアンプ(UniversalOpAmp1)を使用しています.

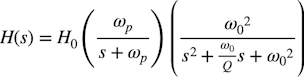

図3は,入力のV1~ラベルAで示したOPアンプ出力までが2次のロー・パス・フィルタになります.そしてラベルA~outがR4とC3を使った1次のロー・パス・フィルタで構成しています.図3のV1~outの全体の伝達関数は式1になります.

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(1)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(1)式1のH0は,ロー・パス・フィルタの通過域である低周波のゲインを表し,式2になります.式2へ図3の抵抗値を入れるとゲインは「H0=1倍」になります.

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(2)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(2)式1のf0は,2次のロー・パス・フィルタ(V1~ラベルA)のコーナ周波数を表し,式3になります.式3へ図3の抵抗値とコンデンサ値を入れるとコーナ周波数は「f0=1kHz」になります.

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(3)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(3)式1のQは,2次のロー・パス・フィルタ(V1~ラベルA)のフィルタ特性のQを表し,式4になります.式4へ図3の抵抗値とコンデンサ値を入れると「Q=0.719」になります.フィルタ特性で「Q=0.707」のときは,バターワース特性になります.これより,図3はバターワース特性に近くなり,通過域のゲインから-3dBになる周波数が,式3のコーナ周波数f0になります.

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(4)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(4)式1のfpは,ラベルA~outのR4とC3を使った1次のロー・パス・フィルタのコーナ周波数を表し,式5になります.式5へ図3の抵抗値とコンデンサ値を入れると,コーナ周波数は「fp=10kHz」になります.

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(5)

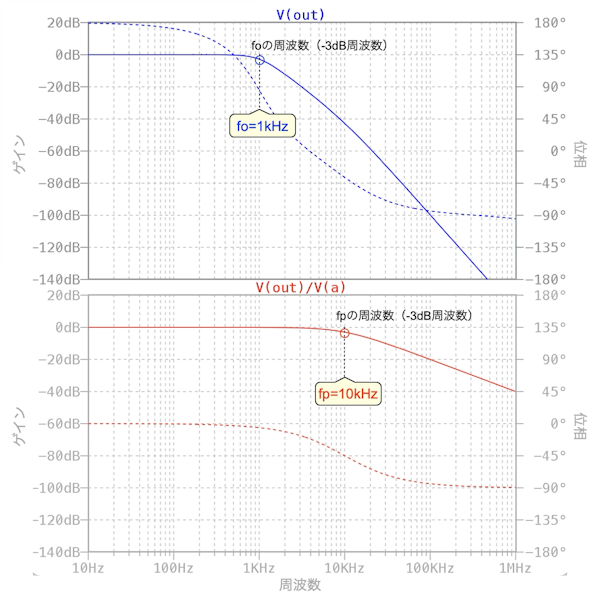

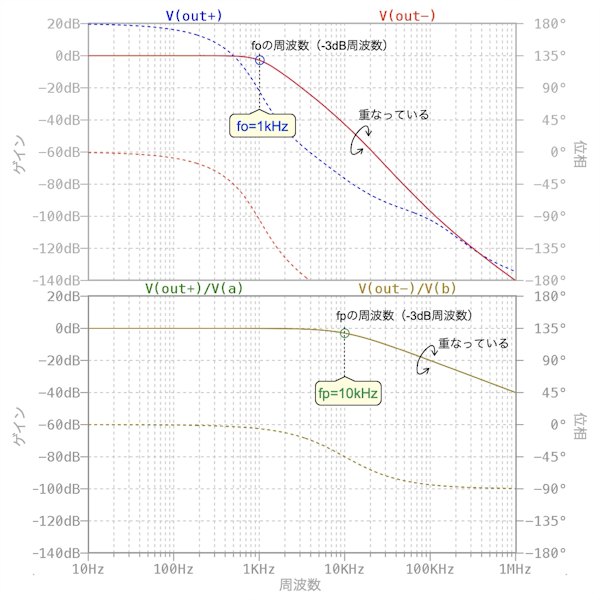

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(5)次に机上計算とシミュレーション結果の比較をします.図4は,図3のシミュレーション結果で「.ac」コマンドで10Hz~1MHz間を周波数が2倍あたり30ポイントでスイープした周波数特性になります.図4の上段はV1~outの全体の周波数特性,図4の下段は,R4とC3を使った1次のロー・パス・フィルタの特性を見やすくするため,ラベルA~outの周波数特性「V(out)/V(a)」を別にプロットしました.

低周波の通過域のゲインが0dB(1倍),f0が1kHz,fpが10kHzになる.

図4の上段より,通過域である低周波のゲインは0dBなので,式2で求めた「H0=1倍」になるのが分かります.V1~ラベルAの2次のロー・パス・フィルタのコーナ周波数は「f0=1kHz」であり,式3で求めた周波数と同じになります.R4とC3を使った1次のロー・パス・フィルタのコーナ周波数は「fp=10kHz」であり,式5で求めた周波数と同じになります.このように机上計算とシミュレーションは一致することが確認できます.

●完全差動アンプのロー・パス・フィルタを検討

解説の最初にある図2(a)から図2(b)への応用で述べた通り,完全差動アンプのアプリケーション回路は,OPアンプを使ったアプリケーション回路から作成できます.そのフィルタ回路例として挙げたのが,図1(a)の完全差動アンプを使ったロー・パス・フィルタで,これは図1(b)のOPアンプを使ったロー・パス・フィルタからの応用になります.

図5は,図1(b)のOPアンプを使ったロー・パス・フィルタを元にして,抵抗とコンデンサを正確に完全差動アンプへ適用した回路です.この回路は図1(b)と同じ周波数特性のロー・パス・フィルタとして動作しますが,コンデンサの部品数が多くなります.

ここで,図5の「C2a,C2b」と「C3a,C3b」に注目すると,図5の「C2a,C2b」は,図1(a)のラベルCとラベルD間にあるC2に置き換えることができます.また,図5の「C3a,C3b」は,図1(a)のout+とout-間にあるC3で置き換えることができます.注意点として図1(a)のC2とC3に置き換えるとコンデンサ値の変更が必要になります.具体的には,図1(a)と図1(b)を用いて検討すると次になります.

- 図1(b)のC2とC3の片方の端子は,GNDなので,V1のシングルエンドの信号に関係する振幅になります

- 図1(a)のC2とC3の両端は,V1aとV1bの差動信号により,同じ振幅で同相と逆相の2つの信号が加わるので,図1(b)のC2とC3の振幅の2倍になります

- この効果により,図1(a)のC2とC3の見かけ上のコンデンサ容量は,図1(b)のC2とC3の2倍に見えます

- よって,図1(a)と図1(b)の周波数特性を同じにするには,図1(a)のC2とC3を,図1(b)のC2とC3の半分のコンデンサ容量にします

これらの検討を使って解答の答え合わせをすると,図1(a)のコンデンサは「C2= 0.02μF/2=0.01μF」,「C3=970pF/2=470pF」になり,(b)が正解になります

●完全差動アンプを使ったロー・パス・フィルタを確認

図6は図1(a)の完全差動アンプを使ったロー・パス・フィルタの周波数特性をシミュレーションする回路になります.シミュレーションの設定は図3と同じです.

図7は,図6のシミュレーション結果です.図7の上段はV1a~out+とV1b~out-の全体の周波数特性,図7の下段がラベルA~out+とラベルB~out-の1次のロー・パス・フィルタの周波数特性になります.

H0は0dB,f0は1kHz,fpは10kHzとなり,図3のシミュレーション結果である図4と同じ周波数特性になる.

図7の上段より,通過域である低周波のゲインは0dBなので,H0のゲインは「H0=1倍」,f0のコーナ周波数は「f0=1kHz」,fpのコーナ周波数は「fp=10kHz」になります.このプロットは,図3のOPアンプを使ったロー・パス・フィルタのシミュレーション結果である図4のプロットと一致するのが分かります.

●ロー・パス・フィルタで出力同相電圧を変える

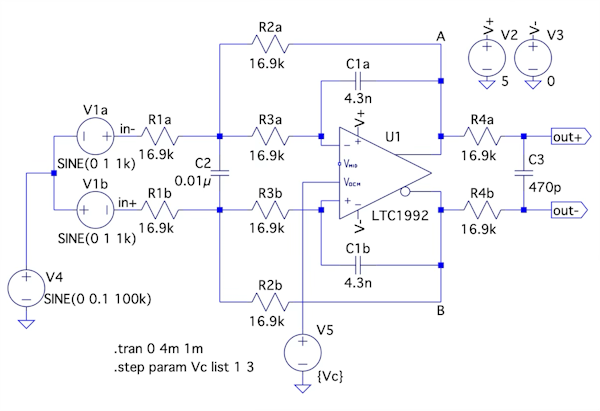

最後に,完全差動アンプを使ったロー・パス・フィルタで出力同相電圧を決めるVocmが変化したときの過渡応答について「.tran」コマンドを使ってシミュレーションで確かめます.

図8は,図1(a)の過渡応答をシミュレーションする回路になります.

Vocmは1Vと3Vの2種.

入力信号は振幅が1V,周波数が1kHzの差動入力信号に,同相雑音として100kHzの正弦波を重畳している.

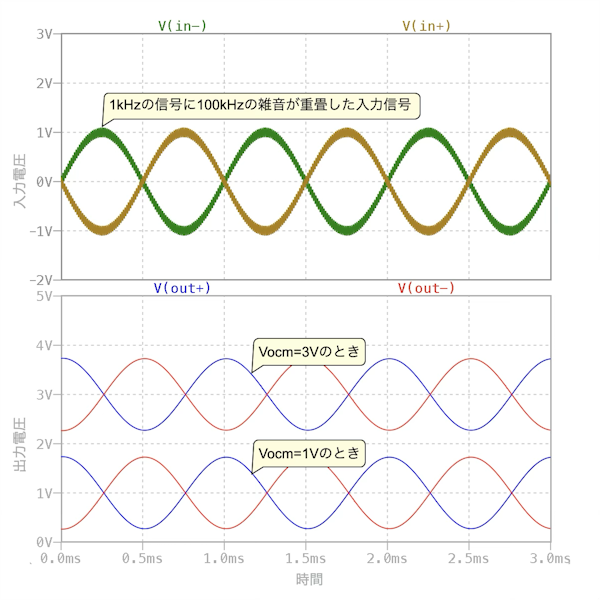

差動入力信号のV1a,V1bは周波数が1kHz,振幅が1Vの正弦波で逆相の信号になります.同相雑音としてV4の信号源から周波数が100kHz,振幅が0.1Vを重畳しています.出力同相電圧を決めるVocmは「.step」コマンドを使い1Vと3Vの2種になります.

図9は,図8のシミュレーション結果になります.図9の上段は,in+とin-のラベルでプロットした差動入力信号です.図9の下段は,out+とout-のプロットになります.図9の上段の差動入力信号は,周波数が1kHz,振幅が1Vの信号に,雑音分として周波数が100kHz,振幅が0.1Vが重畳した信号になります.

図9の下段は,out+とout-の信号で,ロー・パス・フィルタにより雑音を除去した差動出力信号になります.そして,Vocmが1Vのとき出力同相電圧は1V,Vocmが3Vのとき出力同相電圧は3Vになり,出力は直流のレベル・シフトができることが分かります.

Vocmにより出力同相電圧が変わり,直流レベル・シフトができる.

100kHzの雑音はロー・パス・フィルタで除去される.

以上,完全差動アンプを使ったロー・パス・フィルタはOPアンプを使ったロー・パス・フィルタから作成できます.その他にも積分回路や交流結合のアンプなど,OPアンプの回路を完全差動アンプの回路に応用して作る例がデータシートに記載されていますので参考にしてください.

◆参考・引用*文献

(1) LTC1992のデータシート:アナログデバイセズ

解説に使用しました,LTspiceの回路をダウンロードできます.

LTspice11_044.zip

●データ・ファイル内容

LPF ac.asc:図3の回路

LPF ac.plt:図3のプロットを指定するファイル

fully differential amplifier LPF ac.asc:図6の回路

fully differential amplifier LPF ac.plt:図6のプロットを指定するファイル

fully differential amplifier LPF tran.asc:図7の回路

fully differential amplifier LPF tran.plt:図7のプロットを指定するファイル

■LTspice関連リンク先

(01) LTspice ダウンロード先

(02) LTspice Users Club

(03) LTspice メール・マガジン全アーカイブs

(04) ◆LTspice電子回路マラソン・アーカイブs

(05) ◆LTspiceアナログ電子回路入門アーカイブs

(06) ◆LTspice電源&アナログ回路入門アーカイブs

(07) ◆IoT時代のLTspiceアナログ回路入門アーカイブs

(08) ◆オームの法則から学ぶLTspiceアナログ回路入門アーカイブs

(09) ◆LTspiceエデュケーショナル・ファイルで学ぶアナログ回路アーカイブs

(10) ◆LTspiceドット・コマンドから学ぶアナログ回路アーカイブs

(11) ◆LTspiceで始める実用電子回路入門アーカイブs