電源回路における力率と補正技術

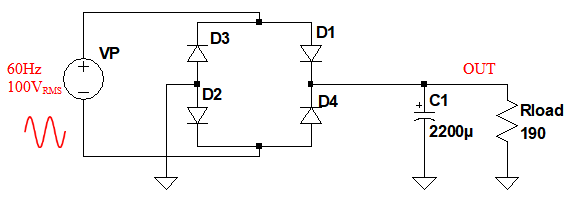

図1は,家庭用交流電源(VP:60Hz,100VRMS)を整流して,直流電圧を出力する回路です.OUT端子には190Ωの負荷抵抗(Rload)が接続されています.

OUT端子の直流電圧を測定すると,138Vとなっており,VPに流れる電流を測定すると,2.89ARMSでした.この回路の力率は,いくつでしょうか.

この回路の力率は,いくつ?

(a) 35% (b) 54% (c) 72% (d) 100%

力率は,有効に利用される電力(有効電力)と,電源側が送った,見かけ上の電力(皮相電力)の比を%で表したものです.そして,皮相電力は,交流電源の電圧の実効値と,交流電源に流れる電流の実効値を掛けたものです.

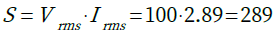

OUT端子の電圧が138Vであることから,Rloadで消費される有効電力(P)は「P=1382/190=100」です.VPの実効値が100VRMSで,流れる電流の実効値が2.89ARMSなので,皮相電力(S)は「S=2.89*100=289」となります.そのため,力率(PF)は「PF=100/289=0.346」となり,正解は(a) 35%です.

●力率とは電力会社にとって重要な指標

交流電源は,発電所から高圧送電ケーブルや変圧器を経由して,工場や一般家庭に届けられています.コンセントに接続される機器の中には,電圧と電流の波形が時間的にずれ,位相がずれたり,電流波形がひずんだりするものがあります.

位相がずれたり,電流波形がひずんだりする機器は,実際に機器で利用される電力(有効電力)よりも,交流電源が供給する,見かけ上の電力(皮相電力)のほうが大きくなります.見かけ上の電力が大きくなることは,発電所や送電線にとって望ましくないため,力率という指標が作られています注1.

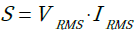

力率は有効に利用される電力と,交流電源側が供給した,見かけ上の電力の比として定義されています.見かけ上の電力[皮相電力(S)]は,交流電源の電圧の実効値(VRMS)と,交流電源に流れる電流の実効値(IRMS)を掛けたもので,式1で表されます.単位はVA(ボルトアンペア)です.

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(1)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(1)ここで負荷で有効に利用される有効電力をPとすると,力率(PF:Power Factor)は式2になります.

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(2)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(2)なお,力率の表記としては式2の値を100倍し,%表記としたものが使われます.

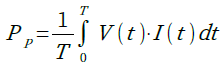

●効率は電源装置の性能を表す指標

交流電源から直流電圧を出力する,電源装置の性能を表す指標としては,力率の他に「効率」があります.効率は,有効電力と,電源装置に供給された電力との比です.交流電圧の瞬時値をV(t),交流電源に流れる電流の瞬時値をI(t)とします.交流電源から電源装置に供給される電力(PP)は,V(t)とI(t)の積の瞬時電力を求め,時間平均をとることで,式3のように求められます.

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(3)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(3)

効率(EF)は式4になります.

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(4)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(4)

効率を良くするためには,電源装置内部の損失を減らす必要があります.一方,力率を良くするためには,交流電源に流れる電流と電圧の位相差を減らし,電流波形を正弦波に近づける必要があります.

●さまざまな電源回路の力率を確認する

ここからは,LTspiceを使用して,さまざまな電源回路の力率を確認してみます.

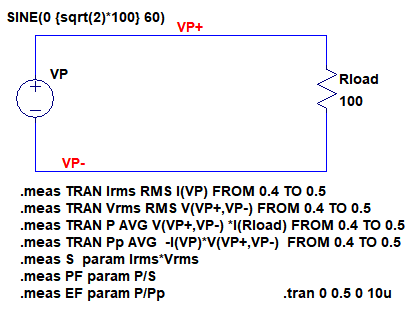

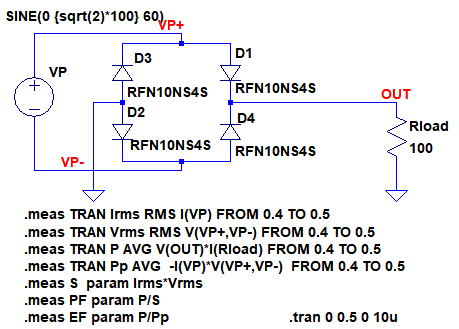

▼単純な抵抗負荷

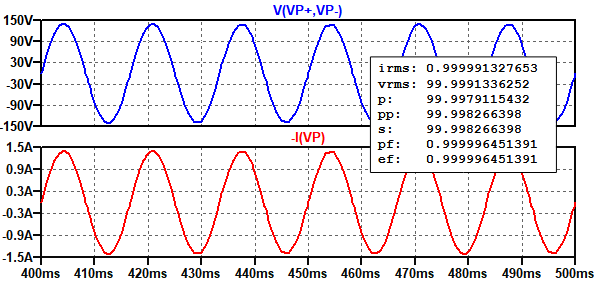

図2は,単純な抵抗負荷の場合の力率と効率をシミュレーションする回路です.ニクロム線を使用した電熱ヒータなどが,単純な抵抗負荷に該当します.「.meas」コマンドで力率と効率を計算しています.当然ですが,この回路の力率と効率はどちらも100%となります.

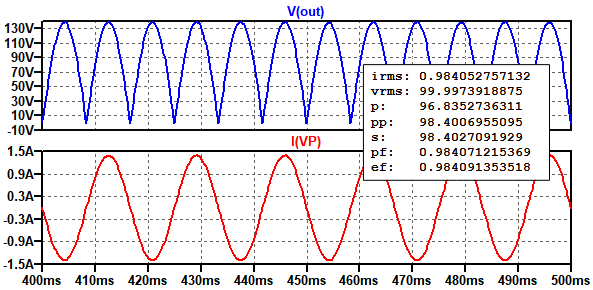

図3は,図2のシミュレーション結果です.上段がRloadに加わる電圧で,下段がVPに流れる電流です.「.meas」コマンドの計算結果も重ねて表示しています.有効電力(P)と供給電力(PP)は100Wで,皮相電力(S)は100VAです.力率(PF)と効率(EF)はどちらも,ほぼ1(100%)となっています.

力率(PF)と効率(EF)はどちらもほぼ100%となっている.

▼ダイオード半波整流回路

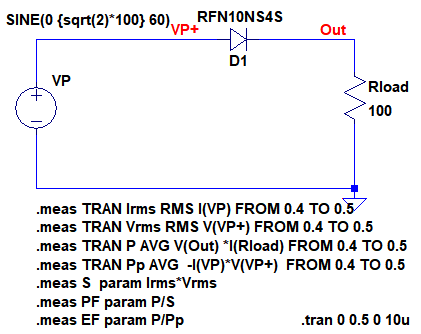

図4は,ダイオード半波整流回路の力率と効率をシミュレーションする回路です.Rloadを電熱ヒータとすると,ダイオードが無いときに比べ,ヒータの出力電力が1/2になります.

図5は,図4のシミュレーション結果です.上段がOUT端子の電圧で,下段がVPに流れる電流です..有効電力(P)は49.2W,供給電力(PP)は49.6W,皮相電力(S)は70.VAとなっています.効率(EF)は99.2%ですが,力率(PF)は0.701(70.1%)に低下しています.これは,VPに流れる電流の波形がひずんでいるためです.

交流電源の電流波形がひずんでいるため,力率(PF)が70.1%に低下している.

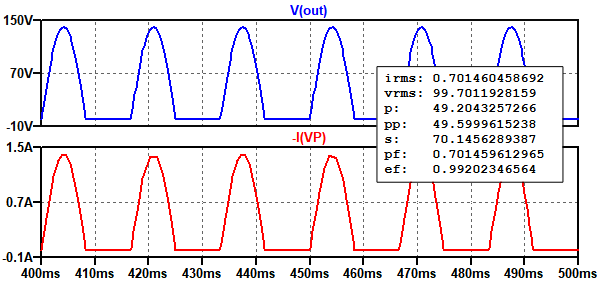

▼ダイオード両波整流回路

図6は,ダイオード両波整流回路の力率と効率をシミュレーションする回路です.出力は脈流となるため,使用できるのは,簡易LED照明等,完全な直流ではなくても動作する用途に限定されます.

図7は,図6のシミュレーション結果です.上段がOUT端子の電圧で,下段がVPに流れる電流です.有効電力(P)は96.8W,供給電力(PP)は98.4W,皮相電力(S)は98.4VAです.力率(PF)と効率(EF)ともに0.985(98.5%)となっています.両波整流回路の場合は,VPの電流波形が正弦波となっているため,単純な抵抗負荷に近い力率になります.

▼コンデンサ・インプット型両波整流回路

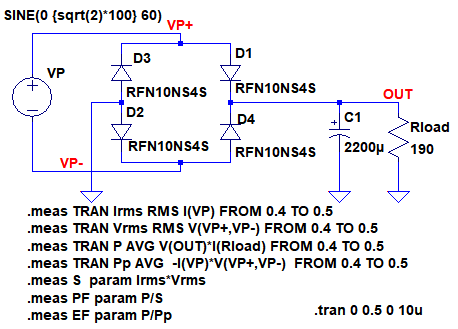

図8は,コンデンサ・インプット型両波整流回路の力率と効率をシミュレーションする回路です.この回路は,図6の回路のOUT端子にコンデンサ(C1)を追加したもので,図1と同じ回路です.このように,ダイオード両波整流回路の出力にコンデンサを接続したものを,コンデンサ・インプット型両波整流回路と呼んでいます.

コンデンサ・インプット型両波整流回路は,交流電源から直流電圧を得るための,最も一般的な回路です.通常,この回路の出力にDCDCコンバータを接続し,必要な直流電圧に変換します.なおRloadの値は,有効電力が100Wになるような値となっています.

図6の回路のOUT端子にコンデンサ(C1)を追加し,Rloadの値を変更した回路.

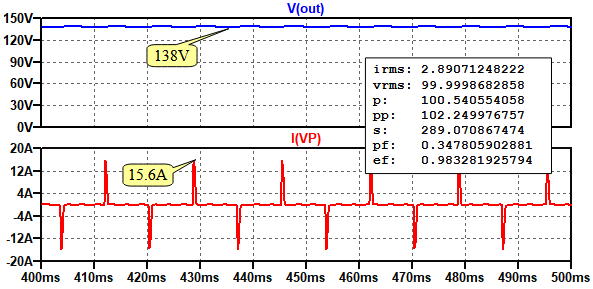

図9は,図8のシミュレーション結果です.上段がOUT端子の電圧で,下段がVPに流れる電流です.Rloadに加わる電圧はほぼ直流で,138Vとなっています.

効率(EF)は98.3%だが,力率(PF)は34.8%とかなり低い値となっている.

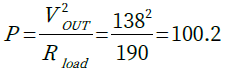

VPに流れる電流は,ピーク電流15.6Aでスパイク状になっており,実効値(IRMS)は2.89Aとなっています.これらの値は,問題文と同じですが,この値から,有効電力(P)と皮相電力(S)及び力率(PF)を計算してみます.有効電力(P)は式5で計算できます.

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(5)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(5)皮相電力(S)はVPの電圧の実効値と,VPに流れる電流の実効値をかけたもので,式6のように計算することができます.

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(6)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(6)力率(PF)を計算すると,式7のように約35%となります.

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(7)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(7)このように,コンデンサ・インプット型両波整流回路の力率は,かなり低い値となっています.これは,VPの電流波形が,スパイク状になっていることが原因です.効率(EF)に関しては0.983(98.3%)となっており,図6の回路とほぼ同じです.

●力率補正ICの動作をシミュレーションで確認する

図9のシミュレーション結果から分かるように,コンデンサ・インプット型両波整流回路の力率はかなり低いため,その力率を改善するICが開発されています.このような,力率補正ICはPFC(Power Factor Controller)と呼ばれています.

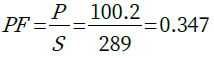

図10は,コンデンサ・インプット型両波整流回路と力率補正IC(LT1249)を組み合わせた回路を,シミュレーションする回路図です.LT1249は,外付けMOSFET(M1)のON/OFFを制御することで,交流電源に流れる電流を正弦波に近づけます.

外付けMOSFET(M1)のON/OFFを制御することで,交流電源に流れる電流を正弦波に近づける.

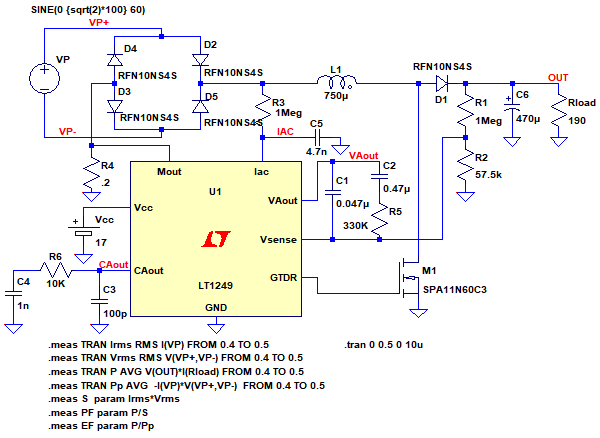

図11は,図10のシミュレーション結果です.上段がOUT端子の電圧で,下段がVPに流れる電流です.OUT端子の電圧の平均値は141Vとなっています.

力率(PF)は97.6%と力率補正IC を使用しない回路の34.8%から大幅に向上している.

VPに流れる電流は正弦波に近い波形となっており,そのピーク値は1.56Aと図9の電流値の1/10になっています.「.meas」コマンドで計算した有効電力(P)は104.9W,供給電力(PP)は106.9W,皮相電力(S)は107.4VAです.力率(PF)は0.976(97.6%)となっており,図9の34.8%と比べると大幅に改善されています.また効率(EF)は0.981(98.1%)で,図7の回路とほとんど同じです.

以上,力率について解説しました.力率に関しては「LTspice電源&アナログ回路入門:交流電源による電力と力率」(2)でも解説しています,また,力率補正IC(LT1249)の動作や,詳しい使い方に関しては,データシートを参照してください.

◆参考・引用*文献

(1)LT1249データシート:アナログデバイセズ

(2)LTspice電源&アナログ回路入門 交流電源による電力と力率:CQ出版社

解説に使用しました,LTspiceの回路をダウンロードできます.

LTspice11_043.zip

●データ・ファイル内容

Rload.asc:図2の回路

Rload.plt:図3のグラフを描画するためのPlot settinngsファイル

half-wave_rectifier.asc:図4の回路

half-wave_rectifier.plt:図5のグラフを描画するためのPlot settinngsファイル

full-wave_rectifier.asc:図6の回路

full-wave_rectifier.plt:図7のグラフを描画するためのPlot settinngsファイル

Capacitor_input_rectifier.asc:図8の回路

Capacitor_input_rectifier.plt:図9のグラフを描画するためのPlot settinngsファイル

LT1249.asc:図10の回路

LT1249.plt:図11のグラフを描画するためのPlot settinngsファイル

■LTspice関連リンク先

(01) LTspice ダウンロード先

(02) LTspice Users Club

(03) LTspice メール・マガジン全アーカイブs

(04) ◆LTspice電子回路マラソン・アーカイブs

(05) ◆LTspiceアナログ電子回路入門アーカイブs

(06) ◆LTspice電源&アナログ回路入門アーカイブs

(07) ◆IoT時代のLTspiceアナログ回路入門アーカイブs

(08) ◆オームの法則から学ぶLTspiceアナログ回路入門アーカイブs

(09) ◆LTspiceエデュケーショナル・ファイルで学ぶアナログ回路アーカイブs

(10) ◆LTspiceドット・コマンドから学ぶアナログ回路アーカイブs

(11) ◆LTspiceで始める実用電子回路入門アーカイブs