シングルエンド入力信号を差動出力信号にするドライバ

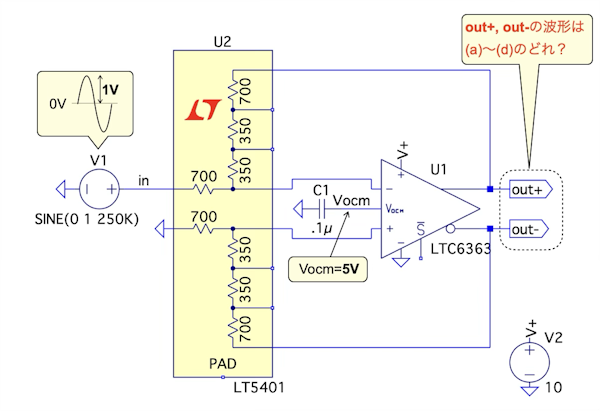

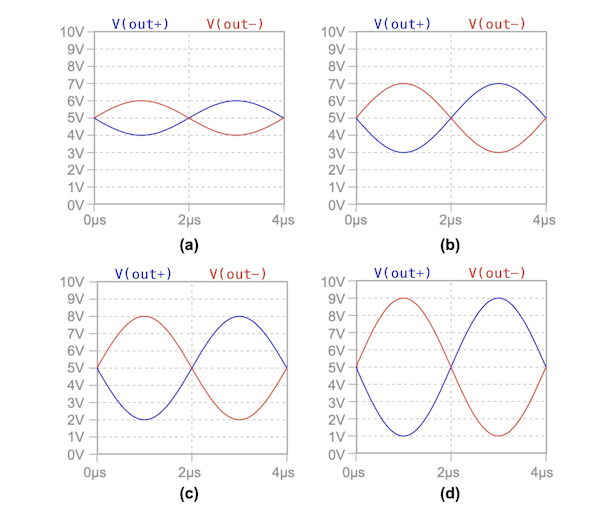

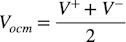

図1は,V1のシングルエンドの入力信号を,out+とout-から差動出力するドライバになります.out+とout-の信号の出力同相電圧になるVocmの電圧は5Vです.図1において,V1の振幅が1Vのとき,out+とout-の波形として正しいのは,図2の(a)~(d)のどれでしょうか.

(a)の波形 (b)の波形 (c)の波形 (d)の波形

図1のU1(LT6363)は,完全差動OPアンプです.out+とout-の信号の出力同相電圧(信号の中点電圧)は,Vocmの電圧になります.U2(LT5401)は,整合した抵抗ネットワークで,マッチング精度が優れた抵抗により図1のゲインが決まります.V1のシングルエンドの信号を差動入力に変換し,U2の抵抗比で決まるゲインよりout+とout-の振幅が分かります.

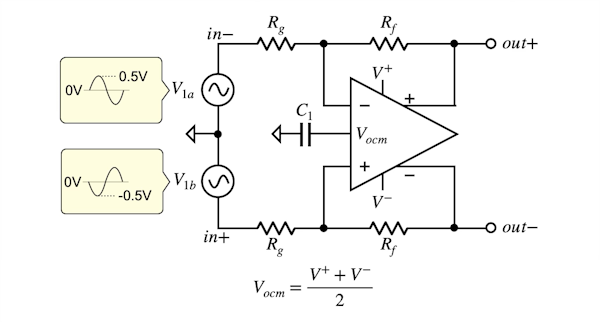

図1のシングルエンド入力から差動出力するドライバは,図3の差動入力から差動出力するドライバと等価になります.図3より,out+とout-の波形を検討します.

図1を図3で表すと次になります.

- 図1のシングルエンド入力の正弦波信号V1は,図3の差動入力のV1aとV1bの正弦波信号で表すことができる.このときのV1aとV1bの振幅はV1の1/2倍の0.5V,位相は逆相になる.

- 図1のLT5401の抵抗ネットワークは,図3のRgとRfになる.LT5401の抵抗値より「Rg=700Ω」,「Rf=1.4kΩ」である.

図3より,次のように解答を導きます.

- 図3のin-からout+のゲインと,in+からout-までのゲインは抵抗比で決まり,「G=-Rf/Rg=-2倍」になる.マイナス(-)の符号は位相が反転することを表す.ここでin-はV1aの信号,in+はV1bの信号である.

- 「G=-2倍」のゲインより,V1aの振幅が正側の0.5Vのとき,out+は位相が反転した「Vout+=-1V」になる.そして,V1aの振幅が負側の-0.5Vのとき,out+は位相が反転した「Vout+=1V」になる.

- 「G=-2倍」のゲインより,V1bの振幅が負側の-0.5Vのとき,out-は位相が反転した「Vout-=1V」になる.そして,V1bの振幅が正側の0.5Vのとき,out-は位相が反転した「Vout-=-1V」になる.

- out+とout-の信号の出力同相電圧は「Vocm=5V」になる.

これより,解答は(a)の波形になります.

●シングルエンド入力から差動出力するドライバの用途

図1は,LT5401のアプリケーション例としてLTspiceのEducationalフォルダにある回路です.この回路は,グラウンドを基準にしたシングルエンド入力を差動出力し,差動入力を持つA-DコンバータへのDC結合インタフェースとして使用されます.

差動入力を持つA-Dコンバータの同相電圧に合わせたいときは,A-DコンバータのRef端子をVocmへ接続します.C1はVocmの電圧を安定にするコンデンサになります.

▼LT5401(1)

LT5401は,整合した抵抗ネットワークで,抵抗のマッチング精度が優れています.マッチング精度が優れることから,抵抗比で決まるゲイン誤差が低くなります.

▼LTC6363(2)

図1のシングルエンド入力から差動出力するドライバは,完全差動OPアンプのLTC6363を使用し,out+とout-から差動信号を出力します.out+とout-の信号の出力同相電圧はVocmの電圧になります.

LTC6363のVocmの電圧は,外部から電圧を印加しないときは,デフォルトで正電源V+と負電源V-の中間の電圧になります.

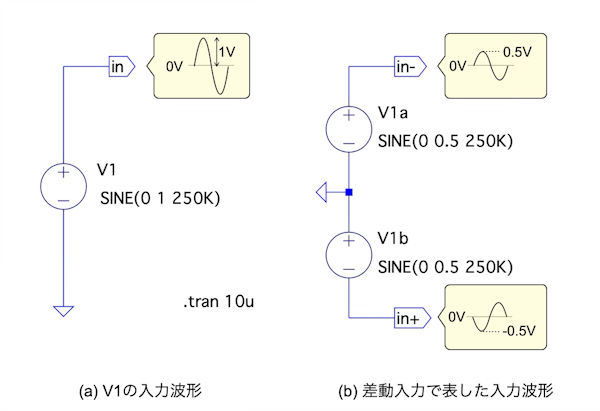

●シングルエンドの入力信号を差動入力信号へ変換

図1のシングルエンドの入力信号を差動入力信号にすると,out+とout-の出力波形が分かりやすくなります.図4はシングルエンド入力を差動入力へ変換したもので,図4(a)がシングルエンド入力,図4(b)が差動入力になります.

(a) シングルエンドのV1の入力波形

(b) V1aとV1bの差動入力で表した入力波形

図4(a)のシングルエンド入力の正弦波信号V1は,図4(b)の差動入力のV1aとV1bの正弦波信号で表すことができます.図4(b)のV1aとV1bの振幅は,図4(a)のV1の1/2倍になり,0.5Vになります.そして図4(b)のV1aとV1bの位相は逆相になります.図4(a)のinの信号は,図4(b)のin-とin+間の差信号と等しくなります.

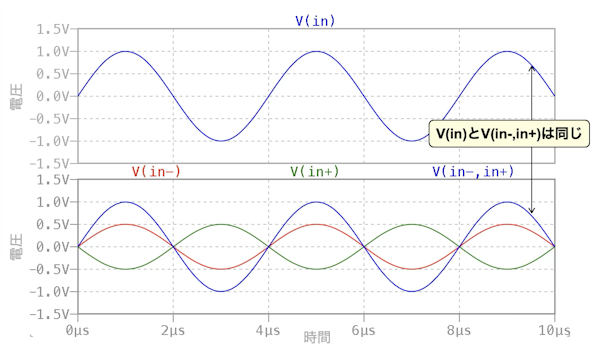

図5は,図4のシミュレーション結果になります.図5の上段がシングルエンドのV(in)のプロット,図5の下段が差動信号の波形で,V(in-)とV(in+),そしてin-からin+を減算したV(in-,in+)をプロットしました.

上段のinの信号と,下段のin-とin+間の差信号は同じ.

図5より,上段のV(in)のプロットは,下段のV(in-,in+)のプロットと同じ波形になります.これより,図4(a)のシングルエンドの入力信号と,図4(b)の差動入力信号は等価であるのが分かります.

●完全差動OPアンプを使った差動出力ドライバの動作

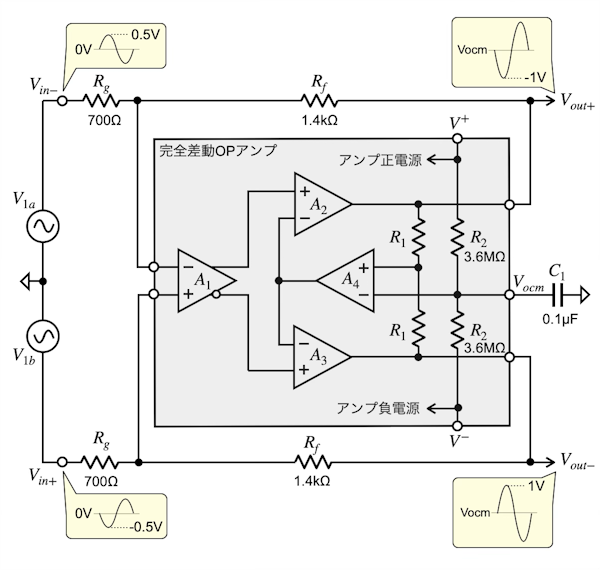

ここでは,図6を使用して,完全差動OPアンプを使った,差動出力ドライバの回路動作について解説します.図6の入力信号は,図4(b)に示した差動入力信号で表します.図6の完全差動OPアンプの内部は,A1,A2,A3,A4,R1,R2を用いた解説用のブロック図を用います.この完全差動OPアンプの内部ブロック図は,OPアンプ大全(3)で解説されているものを引用し,V+とV-の電源間に同じ抵抗値のR2を使った分圧回路を加えたものになります.

完全差動OPアンプのブロック図はOPアンプ大全から引用.

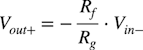

図6のVin-とVin+の入力信号は,A1,A2,A3のアンプで増幅し,位相が逆相のVout+とVout-の出力信号になります.信号ゲインはRgとRfの抵抗比「G=-Rf/Rg=-2倍」で決まり,Vout+の交流信号は式1になります.式1より,「Vin-=0.5V」の交流信号を入れると,差動出力は「Vout+=-1V」の交流信号になります.その後,Vin-が変化すると,式1の関係でVout+が変化します.

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(1)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(1)同様にVout-は式2になります.式2より,「Vin+=-0.5V」の交流信号を入れると,差動出力は「Vout-=1V」の交流信号になります.その後,Vin+が変化すると,式2の関係でVout-が変化します.

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(2)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(2)次にVout+とVout-の信号の出力同相電圧はA2,A3,A4,R1の負帰還で決まります.この負帰還をコモン・モード・フィードバックと呼びます.具体的には,A4の反転端子はV+とV-の電源電圧間を同じ抵抗値のR2で分圧した式3の直流電圧(Vocm)です.式3の直流電圧(Vocm)は,コモン・モード・フィードバックにより,Vout+とVout-の出力同相電圧になります.

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(3)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(3)ここで,図1のVocmについて式3を使って求めます.図1の電源はV2の単電源です.「V+=10V」,「V-=GND」なので,「Vocm=5V」になります.式1と式2の交流振幅と,式3の出力同相電圧より,図1のout+とout-の波形は解答の(a)の波形になります.

●シングルエンド入力から差動出力するドライバのシミュレーション

図7は図1をシミュレーションする回路になります.シングルエンドの入力信号V1は振幅が1V,周波数が250kHzの正弦波です.回路の電源は10Vです.

Vocm,out+,out- の直流動作点はシミュレーション後に表示される.

シミュレーションは「.tran 10u」を用い,0μs~10μs間のtran解析になります.図7には直流動作点としてVocm,out+,out-の値を表示するようにしています.直流動作点はシミュレーションを実行すると電圧値が表示されます.Vocmの直流動作点は先ほどの式3で求めた5Vになります.out+とout-の直流動作点はコモン・モード・フィードバックによりVocmと同じ電圧の5Vになります.

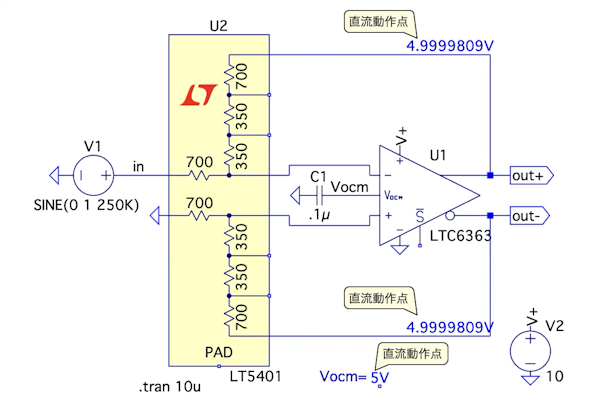

図8は,図7のシミュレーション結果で,out+とout-の波形をV(out+)とV(out-)でプロット,LTC6363の内部で決まるVocmの電圧をV(Vocm)でプロット,シングルエンドの入力波形をV(in)でプロットしました.

V(out+)とV(out-)の振幅は1Vで逆相の信号,出力同相電圧は5Vになる.

V(out+)とV(out-)は振幅が1Vで逆相の関係になります.そして出力同相電圧はV(Vocm)の直流電圧になり,V(out+)とV(out-)の波形は解答の(a)の波形になるのが分かります.

●Vocmを変化させたときの動作を確認

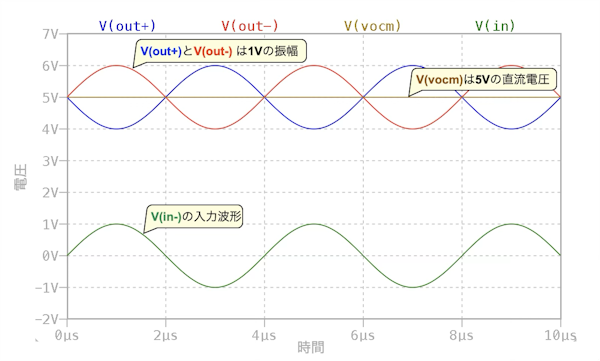

最後に図9の回路で,Vocmの電圧を外部のVrefから印加したときのout+とout-の波形をシミュレーションで確認します.Vocmは「.step」コマンドで変化させ,2V,5V,8Vの3種になります.シングルエンドの入力(V1)とTran解析の設定は図7と同じになります.

Vrefの直流電圧は2V,5V,8Vの3種.

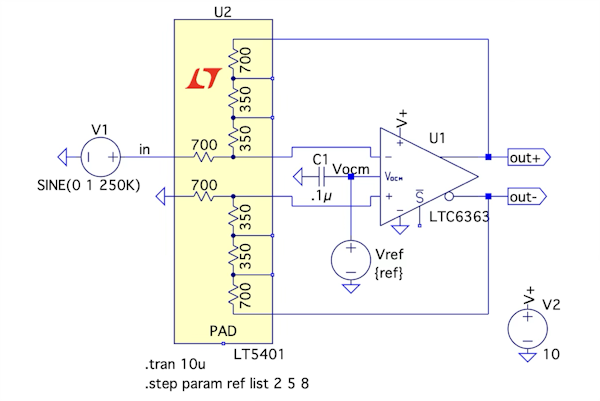

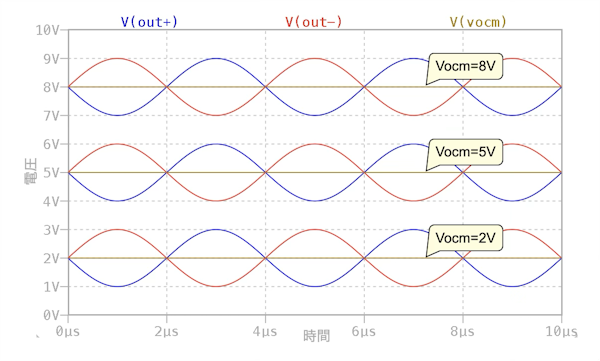

図10は,図9のシミュレーション結果でout+とout-の波形をV(out+)とV(out-)でプロット,Vocmの電圧をV(Vocm)でプロットしました.

out+とout-の振幅は1Vのまま,Vocmの直流電圧で信号の出力同相電圧が変えられる.

図10より,Vocmが変化するとout+とout-の信号の出力同相電圧が変化します.このときout+とout-の振幅は1Vになるのが分かります.このようにVocmに外部から直流電圧を印加すると,out+とout-の出力同相電圧のみが変化することになります.

以上,シングルエンド入力から差動出力するドライバの動作について解説しました.DCからの信号をA-Dコンバータへインターフェイスするときは,完全差動OPアンプと抵抗を使ったドライバを使うと便利です.この場合,ディスクリートの抵抗のマッチングを良くするのは難しいので,LT5401のようなマッチング精度が優れた抵抗ネットワークICを用います.

◆参考・引用*文献

(1) LT5401のデータシート:アナログデバイセズ

(2) LTC6363のデータシート:アナログデバイセズ

(3) OPアンプ大全_第3章_P123:アナログデバイセズ

解説に使用しました,LTspiceの回路をダウンロードできます.

LTspice11_042.zip

●データ・ファイル内容

Differential Input.asc:図4の回路

Differential Input.plt:図4のプロットを指定するファイル

Differential Amplifier.asc:図7の回路

Differential Amplifier.plt:図7のプロットを指定するファイル

Differential Amplifier3.asc:図9の回路

Differential Amplifier3.plt:図9のプロットを指定するファイル

■LTspice関連リンク先

(01) LTspice ダウンロード先

(02) LTspice Users Club

(03) LTspice メール・マガジン全アーカイブs

(04) ◆LTspice電子回路マラソン・アーカイブs

(05) ◆LTspiceアナログ電子回路入門アーカイブs

(06) ◆LTspice電源&アナログ回路入門アーカイブs

(07) ◆IoT時代のLTspiceアナログ回路入門アーカイブs

(08) ◆オームの法則から学ぶLTspiceアナログ回路入門アーカイブs

(09) ◆LTspiceエデュケーショナル・ファイルで学ぶアナログ回路アーカイブs

(10) ◆LTspiceドット・コマンドから学ぶアナログ回路アーカイブs

(11) ◆LTspiceで始める実用電子回路入門アーカイブs