ヒータ内蔵ツェナー電圧リファレンス

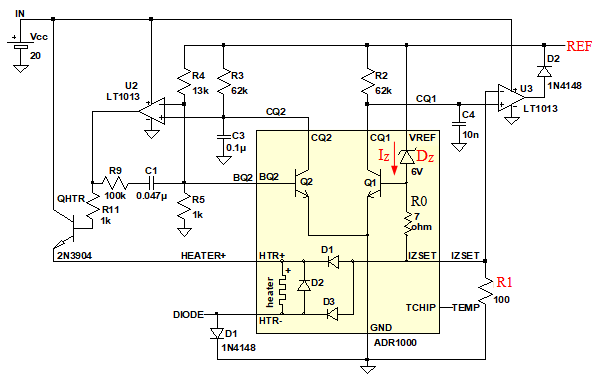

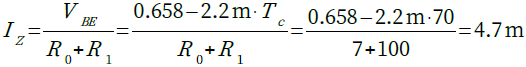

図1は,ヒータを内蔵したツェナー電圧リファレンスIC(ADR1000)の推奨接続図です.ADR1000は,内蔵ヒータにより,チップ温度を一定に維持することで,周囲温度が変動したときの,REF端子の電圧変動を小さくすることができます.また,抵抗(R1)でツェナー・ダイオード(DZ)の動作電流(IZ)を設定します.

ここで,R1を100Ωとしたとき,ツェナー・ダイオード(DZ)に流れる電流(IZ)は,(a)~(d)のどれでしょうか.ただし,内蔵トランジスタ(Q1)の0℃のときのベース・エミッタ間電圧(VBE)は0.658Vで,VBEの温度係数を-2.2mV/℃とします.また,ヒータによりチップ温度(TC)は70℃になっているものとします.

R1=100Ωのとき,ツェナー・ダイオードに流れる電流はいくつ?

(a) 3.6mA (b) 4.7mA (c) 6.2mA (d) 7.6mA

R1に流れる電流が,ツェナー・ダイオードの動作電流(IZ)となります.また,オペアンプ(U3)は,R1の上端電圧とR2の下端電圧が等しくなるように,REF端子電圧をコントロールします.その結果,R1に加わる電圧がいくつになるかを考えれば,答えは分かります.

オペアンプ(U3)により,R1の上端電圧とR2の下端電圧が等しくなるように制御されているとき,「R0+R1」に加わる電圧は,Q1のベース・エミッタ間電圧と等しくなります.0℃のときのQ1のベース・エミッタ間電圧が0.658Vであるとすると,70℃のときの電圧は「0.658V-2.2mV*70=0.504」となります.そのため,R1に流れる電流は「0.504/(7+100)=4.7mA」となり,これがツェナー・ダイオードの動作電流になります.

●ツェナー・ダイオード電圧リファレンスの動作

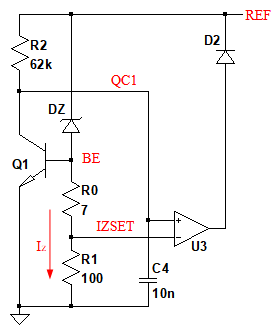

図2は,図1の電圧リファレンス回路部分を取り出し,分かりやすく書き変えたものです.この回路がどのように動作するのかを考えてみます.

なお,図2では省略していますが,別回路によって,REF端子の電圧は0Vにならないようになっているものとします.

REF点の電圧は,BE点の電圧とツェナー・ダイオードの電圧(VZ)を足したもの.

▼ブレーク・ダウン電圧より低い場合

REF端子の電圧が,ツェナー・ダイオードのブレーク・ダウン電圧より低い場合,R1には電流が流れないため,IZSET点の電圧は0Vとなります.このとき,Q1もOFFしているため,QC1点の電圧はREF端子電圧と等しくなります.すると,QC1点の電圧がIZSET点よりも大きいため,オペアンプ出力は,正の電圧を出力します.

▼ブレーク・ダウン電圧より高い場合

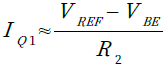

オペアンプ出力の正の電圧が上昇し,REF端子の電圧が,ツェナー・ダイオードのブレーク・ダウン電圧より高くなった場合,R1に電流が流れ,BE点の電圧が上昇します.BE点の電圧が0.6Vを越えると,Q1に電流が流れ,QC1点の電圧を引き下げます.その結果,QC1点とIZSET点の電圧が等しくなったところでループが安定します.R0の電圧降下を無視すると,QC1点の電圧はBE点の電圧(VBE)とほぼ等しくなります.そのため,Q1の電流(IQ1)は式1で表されます.

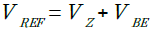

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(1)

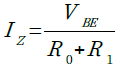

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(1)ツェナー・ダイオードに流れる電流(IZ)はR1に流れる電流と等しく,式2で表されます.

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(2)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(2)REF点の電圧は,BE点の電圧とツェナー・ダイオードの電圧(VZ)を足したものなので,式3になります.

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(3)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(3)ここで,VBEの温度係数が-2.2mV/℃で,VZの温度系数が2.2mV/℃となっているため,両者は打ち消し合い,VREFの温度係数は,ほぼ0となります.

●ツェナー・ダイオードの動作電流

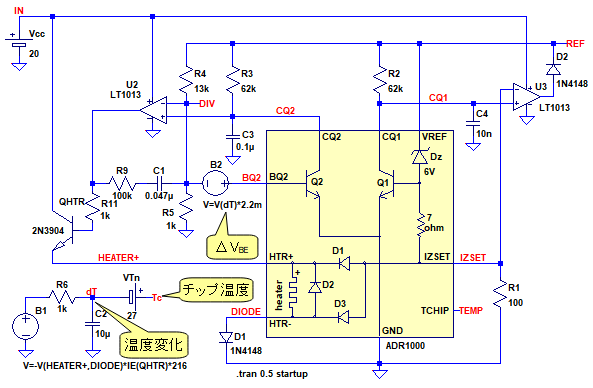

次に式2を使用して,図1のツェナー・ダイオードの動作電流を計算してみます.問題文より,Q1の0℃のときのVBEは0.658Vで,VBEの温度係数は-2.2mV/℃です.この条件で,チップ温度(TC)が70℃のときのIZを求めると,式4のように4.7mAとなります.

・・・・・・・(4)

・・・・・・・(4)

●ツェナー・ダイオード電圧リファレンスを検証する

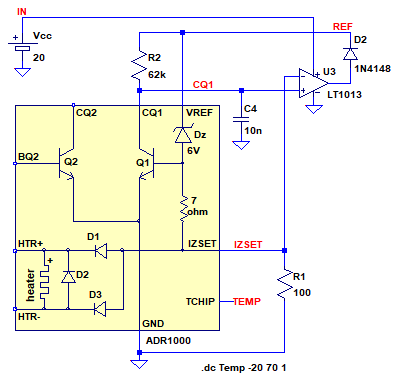

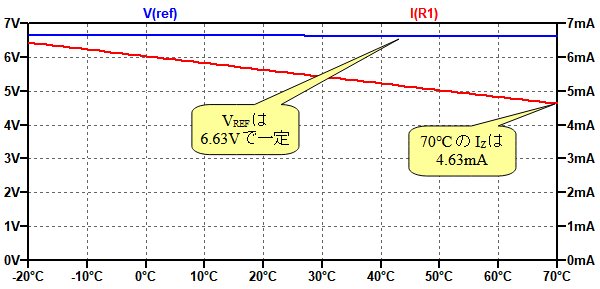

図3は,図1のツェナー・ダイオード電圧リファレンス部分をシミュレーションするための回路です.温度を-20℃から70℃まで変化させるシミュレーションを実施します.

温度を-20℃から70℃まで変化させるシミュレーションを行う.

図4は,図3のシミュレーション結果です.REF端子の電圧は6.63Vで温度が変化してもほとんど変化していません.ツェナー・ダイオードの動作電流となるR1の電流は,高温で小さくなる,負の温度係数を持っています.そして,70℃のときの値は,4.63mAとなっています.これは,式4の計算結果とほぼ同じです.

70℃のときのツェナー・ダイオードの動作電流は,4.63mAとなっている.

●ヒータ制御回路の動作

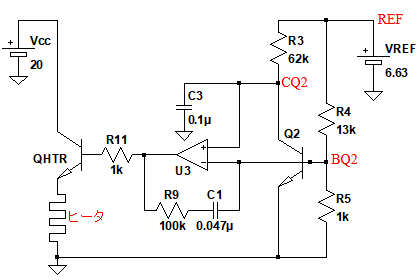

図5は,図1のヒータ制御回路部分を取り出し,分かりやすく書き変えたものです.

ヒータで加熱されてチップ温度が上昇し,CQ2とBQ2の電圧が等しくなった温度で安定する.

BQ2点の電圧は,REF端子の電圧をR4とR5で分圧したもので,式5のように,0.474Vとなります.

・・・・・・・・・・・・・・(5)

・・・・・・・・・・・・・・(5)常温のとき,この電圧ではQ2にほとんど電流が流れず,CQ2点の電圧は,REF端子の電圧と等しくなります.すると,オペアンプ(U3)の出力は,Vccに張り付き,QHTRを介してヒータに電流を流します.ヒータにより加熱されてチップ温度が上昇すると,Q2が導通し,CQ2点の電圧を引き下げます.そして,CQ2点とBQ2の電圧が等しくなった温度でループが安定します.

●ヒータ制御回路の動作をシミュレーションする

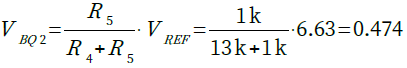

図6は,ヒータ制御回路の動作をシミュレーションするための回路です.LTspiceではヒータの発熱や,発熱によるチップ温度上昇を直接シミュレーションすることができないため,ビヘイビア電源を使用して,疑似的にシミュレーションを行います.

ビヘイビア電源を使用して,疑似的に温度制御のシミュレーションを行う.

まず,ビヘイビア電源(B1)で温度上昇値を計算します.ヒータの消費電力を計算し,その消費電力にパッケージの熱抵抗を掛けることで,温度上昇値を電圧として出力します.そして,熱時定数を模擬するR6,C2を介してdT端子に温度上昇値を出力します.

電圧源(VTn)は解析温度の27℃を表現しており,dT端子の電圧と加算することで,TC端子にチップ温度相当の電圧を出力します.Q2のベース端子に接続されたビヘイビア電源(B2)は,温度上昇によるベース・エミッタ間電圧の変化(ΔVBE)を模擬しています.

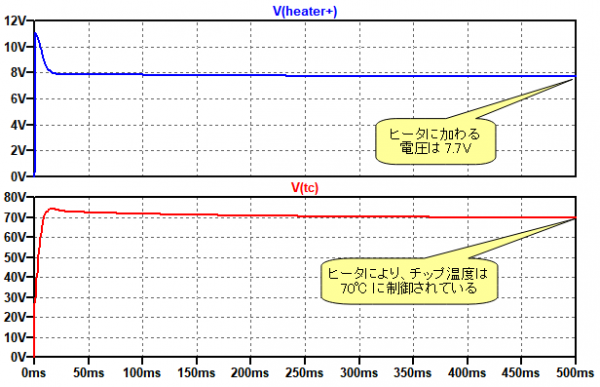

図7は,図6のシミュレーション結果です.

ヒータにより,チップ温度は70℃に制御されている.

上段が「HEATER+」端子の電圧でヒータに加わる電圧を表しています.下段は「TC」端子の電圧で,チップ温度を表しています.ヒータに加わる電圧は7.7V程度で安定し,そのときのチップ温度は70℃になっていることが分かります.

以上,ヒータを内蔵したツェナー電圧リファレンスICについて解説しました.ADR1000の使用上の注意点に関してはADR1000のデータシートを参照してください.

◆参考・引用*文献

(1)ADR1000データシート(P9 図9.代表的な接続図):アナログデバイセズ

解説に使用しました,LTspiceの回路をダウンロードできます.

LTspice11_041.zip

●データ・ファイル内容

ADR1000_Temp.asc:図3の回路

ADR1000_Temp.plt:図4のグラフを描画するためのPlot settingsファイル

ADR1000.asc:図5の回路

ADR1000.plt:図7のグラフを描画するためのPlot settingsファイ

■LTspice関連リンク先

(01) LTspice ダウンロード先

(02) LTspice Users Club

(03) LTspice メール・マガジン全アーカイブs

(04) ◆LTspice電子回路マラソン・アーカイブs

(05) ◆LTspiceアナログ電子回路入門アーカイブs

(06) ◆LTspice電源&アナログ回路入門アーカイブs

(07) ◆IoT時代のLTspiceアナログ回路入門アーカイブs

(08) ◆オームの法則から学ぶLTspiceアナログ回路入門アーカイブs

(09) ◆LTspiceエデュケーショナル・ファイルで学ぶアナログ回路アーカイブs

(10) ◆LTspiceドット・コマンドから学ぶアナログ回路アーカイブs

(11) ◆LTspiceで始める実用電子回路入門アーカイブs