3Vから250Vを出力する昇圧回路

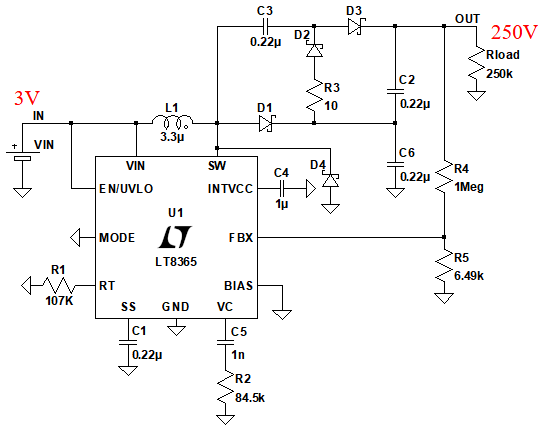

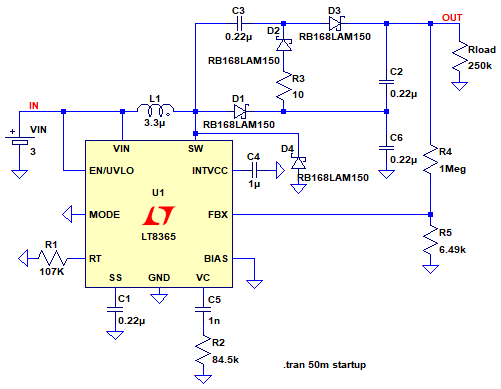

図1は,LT8365(1)を使用した昇圧回路で,3Vの電源から250Vを出力することができます.LT8365のSW端子は,400kHzでスイッチングする,内部パワースイッチの出力です.最小OFF時間は100nsとなっています.この昇圧回路の説明として正しいのは,(a)~(d)のどれでしょうか.

SW端子は,400kHzでスイッチングする内部パワースイッチの出力となっている.

(a) 昇圧回路は「電流連続モード」で動作し,2倍電圧整流により250Vを出力する

(b) 昇圧回路は「電流不連続モード」で動作し,2倍電圧整流により250Vを出力する

(c) 昇圧回路は「電流連続モード」で動作し,両波整流により250Vを出力する

(d) 昇圧回路は「電流不連続モード」で動作し,両波整流により250Vを出力する

図1の昇圧回路が動作中,コイル(L1)の電流が0Aにならない状態を「電流連続モード」と呼び,電流が0Aになることがある状態を「電流不連続モード」と呼びます.3Vの入力電圧を250Vまで昇圧するためには,どのようにすればよいか,という観点で考えてください.

まず,図1のダイオード(D1~D3)は,SW端子のピーク電圧の2倍の電圧を出力する2倍電圧整流回路を構成しています.そのため両波整流と書かれた(c),(d)は誤りです.

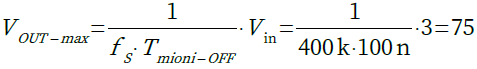

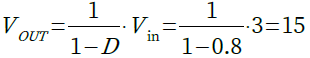

次に,スイッチング周波数(fS)が400kHzで最小OFF時間(Tmini-OFF)が100nsの場合,「電流連続モード」で昇圧できる最大電圧(VOUT-max)は「VOUT-max=VIN/(fS*Tmini-OFF)=75V」となります.75Vを2倍しても250Vにはならないため,図1の回路は「電流連続モード」ではなく,「電流不連続モード」で動作していることになります.そのため,正解は(b)ということになります.

なお,「電流不連続モード」は電流が0Aになる期間があります.そのため出力電圧は,デューティ比だけでなく,負荷抵抗,インダクタンス,スイッチング周波数などにも依存し,条件が増え手計算で求めるのは煩雑になります.そこで,「電流不連続モード」の出力電圧は,シミュレーションを使用して解説します.

●基本的な昇圧回路の出力電圧

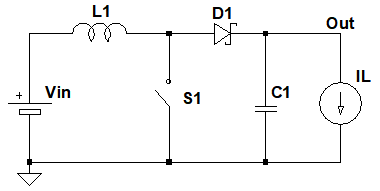

図2は,基本的な昇圧回路です.コイル(L1)とスイッチ(S1)およびダイオード(D1)とコンデンサ(C1)で構成されています.そしてOUT端子には定電流負荷(IL)が接続されています.S1がON/OFFを繰り返すことで,OUT端子には,VINよりも大きな電圧が出力されます.

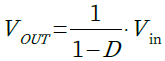

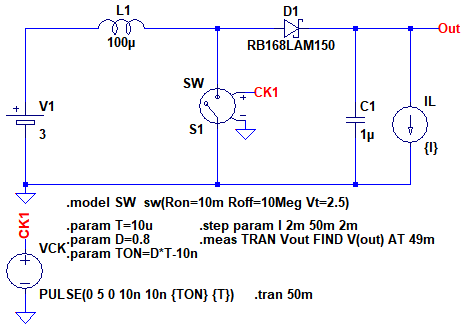

この回路が「電流連続モード」と呼ばれる状態で動作しているとき,出力電圧(VOUT)は式1で表すことができます.

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(1)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(1)

ここで,Dは,S1のオン・デューティ比で,ダイオードの順方向電圧は省略しています.

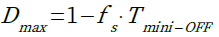

S1を半導体素子で構成する場合,スイッチング・スピードには限界があるため,ON時間の最小値(TON-mini)とOFF時間の最小値(Tmini-OFF)が存在します.スイッチング周波数をfSとすると,オン・デューティ比の最大値(Dmax)は,Tmini-OFFを使用して,式2で求めることができます.

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(2)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(2)

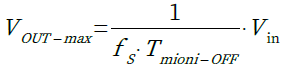

式1と式2から,式3のように昇圧電圧の最大値(VOUT-max)を求めることができます.

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(3)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(3)

式3に図1の条件を代入すると式4になり,「電流連続モード」の場合,3Vの電源から昇圧できる電圧の最大値は75Vとなることが分かります.

・・・・・・・・・・(4)

・・・・・・・・・・(4)

コイル(L1)とスイッチ(S1)およびダイオード(D1)とコンデンサ(C1)で構成されている.

●昇圧回路の電流連続モードと電流不連続モード

図3は,図2の基本的な昇圧回路をシミュレーションするための回路図です.

ILの電流値は「.step」コマンドを使用して,2mAから50mAまで変化させる

S1は100kHzでスイッチングし,オン・デューティ比は80%となっています.図3が「電流連続モード」で動作しているときの出力電圧は,式5のように15Vとなります.

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(5)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(5)ILの電流値は「.step」コマンドを使用して,2mAから50mAまで変化させます.図3のシミュレーション結果を使用して,昇圧回路の電流連続モードと電流不連続モードの違いを確認します.

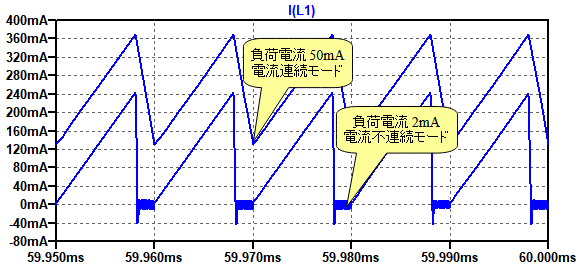

図4が図3のシミュレーション結果です.負荷電流2mAと50mAのときの,L1の電流をプロットして時間軸を拡大したものです.負荷電流が50mAのとき,L1の電流は0Aになることがなく,「電流連続モード」で動作していることが分かります.一方,負荷電流が2mAのときはL1の電流が0Aになる期間があり,「電流不連続モード」で動作していることが分かります.

それぞれ,「電流不連続モード」と「電流連続モード」で動作している.

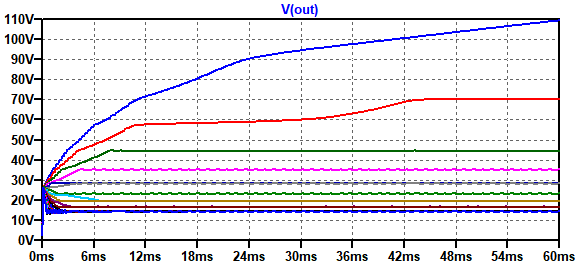

図5は,図3の出力電圧のシミュレーション結果です.このグラフでは,ILを変えることで出力電圧が変化していることは分かりますが,ILと出力電圧の関係はよく分かりません.そこで,「.meas」コマンドにより,出力電圧が安定した60ms時点の出力電圧を取り出したデータをグラフ化します.

ILを変えることで出力電圧が変化していることは分かるが,ILと出力電圧の関係は分かりづらい.

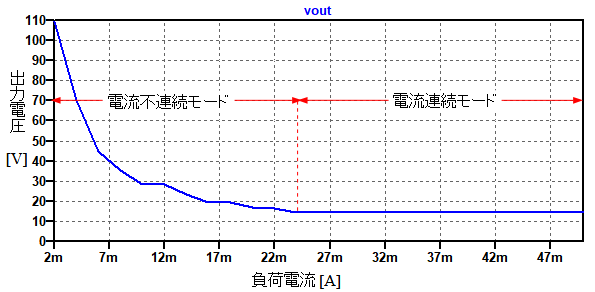

図6が,「.meas」コマンドを使用して取り出した,図3の出力電圧のグラフです.「Ctlt+L」キーを押してログファイルを表示し,そこで右クリックメニューから[Plot .step'ed .meas data ]を選択すると,表示されます.

負荷電流が22mA以上は「電流連続モード」として動作し,負荷電流が変わっても出力電圧は約15Vで一定となっています.負荷電流が22mA以下は「電流不連続モード」として動作し,負荷電流の値によって出力電圧が変化しています.このように,図3の昇圧回路は,「電流不連続モード」で使用したほうが,より高い電圧に昇圧できることが分かります.

電流連続モードでは出力電圧は一定となっている.

●2倍電圧整流回路

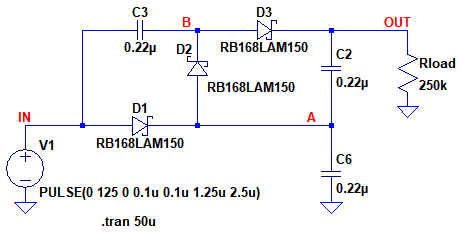

図7は,図1の回路に使用されている,2倍電圧整流回路をシミュレーションするための回路です.IN端子には,ピーク電圧125Vで400kHzのパルス波が入力されています.この2倍電圧整流回路を昇圧回路に使用すると,通常の整流回路の2倍の出力電圧が得られます.なお,この回路は,0Vを基準とした正弦波を入力した場合は,振幅の3倍の直流電圧が得られるため,3倍整流回路とも呼ばれます.

IN端子には,ピーク電圧125Vで400kHzのパルス波が入力されている.

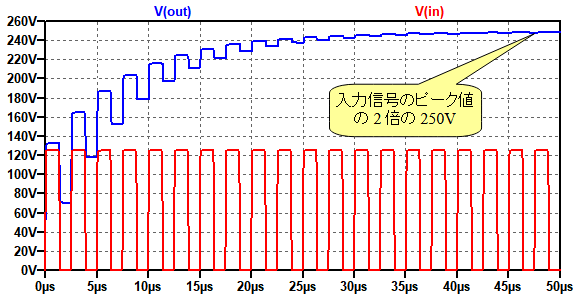

図8は,図7のシミュレーション結果です.OUT端子の電圧は,入力パルス波ピーク値の2倍の250Vとなっています.

OUT端子の電圧は,入力パルス波ピーク値の2倍の250Vとなっている.

●3Vから250Vを出力する昇圧回路

図9は,図1をシミュレーションする回路で,LT8365を使用し3Vから250Vを出力する昇圧回路です.VINは3VでOUT端子には250kΩの負荷抵抗が接続されています.

VINは3VでOUT端子には250kΩの負荷抵抗が接続されている.

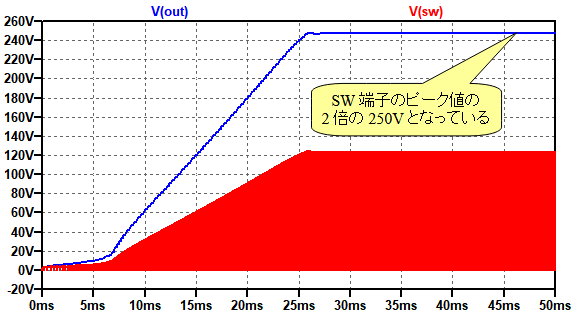

図10が図9のシミュレーション結果です.SW端子の電圧のピーク値は125Vで,OUT端子の電圧はその2倍の250Vの直流電圧となっています.

OUT端子の電圧は250Vの直流電圧となっている.

以上,低い入力電圧から高電圧を出力することのできる昇圧回路に関して解説しました.LT8365を使用した昇圧回路の詳しい設計方法に関しては,LT8365の仕様書を参照してください.

◆参考・引用*文献

(1)LT8365仕様書:アナログデバイセズ

(2)高電圧に対応可能な昇圧/反転コンバータ,通信用途に最適(図3):アナログデバイセズ

解説に使用しました,LTspiceの回路をダウンロードできます.

LTspice11_029.zip

●データ・ファイル内容

Step_up_step_IL.asc:図3の回路

Step_up_step_IL.plt:図4のグラフを描画するためのPlot settinngsファイル

VM_Rectifier.asc:図7の回路

VM_Rectifier.plt:図8のグラフを描画するためのPlot settinngsファイル

LT8365_250V.asc:図9の回路

LT8365_250V.plt:図10のグラフを描画するためのPlot settinngsファイル

■LTspice関連リンク先

(01) LTspice ダウンロード先

(02) LTspice Users Club

(03) LTspice メール・マガジン全アーカイブs

(04) ◆LTspice電子回路マラソン・アーカイブs

(05) ◆LTspiceアナログ電子回路入門アーカイブs

(06) ◆LTspice電源&アナログ回路入門アーカイブs

(07) ◆IoT時代のLTspiceアナログ回路入門アーカイブs

(08) ◆オームの法則から学ぶLTspiceアナログ回路入門アーカイブs

(09) ◆LTspiceエデュケーショナル・ファイルで学ぶアナログ回路アーカイブs

(10) ◆LTspiceドット・コマンドから学ぶアナログ回路アーカイブs

(11) ◆LTspiceで始める実用電子回路入門アーカイブs