高ゲイン高帯域幅の複合アンプ

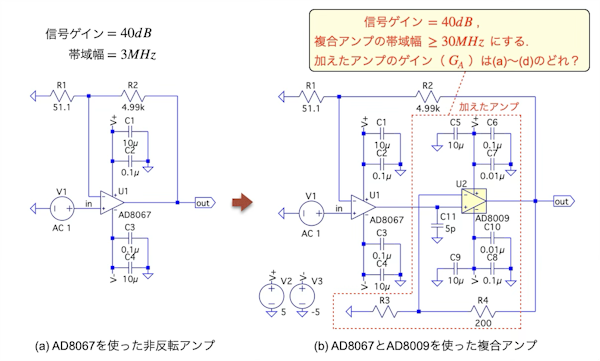

図1(a)は,電圧帰還型OPアンプ(AD8067)を使った非反転アンプです.図1(b)は,図1(a)と同じ回路の負帰還内に,電流帰還型OPアンプ(AD8009)を使った非反転アンプ(加えたアンプ:赤い点線)を加え高帯域幅になった複合アンプです.

図1(a)の非反転アンプと図1(b)の複合アンプの信号ゲイン(in~out)は「G=1+R2/R1=40dB」で同じです.

図1(b)のU1(AD8067)の負帰還が安定動作し,帯域幅が3MHzのとき,帯域幅を30MHz以上にするには,「加えたアンプ」のゲイン(GA)は(a)~(d)のどれでしょうか.ただし,AD8067よりAD8009の方が高帯域OPアンプです.

図1(a)と図1(b)の信号ゲイン(G)は同じで,図1(b)の帯域幅を30MHz以上にするには,「加えたアンプ」のゲイン(GA)は(a)~(d)のどれ?

(a) 6dB (b) 10dB (c) 14dB (d) 20dB

図1(b)は,「加えたアンプ」により,複合アンプのオープン・ループ・ゲインが底上げされます.図1(a)の帯域幅3MHzから図1(b)の帯域幅30MHz以上にするオープン・ループ・ゲインの条件を検討すると分かります.

負帰還アンプが安定に動作するとき,信号ゲイン(G)の帯域幅とオープン・ループ・ゲインの関係より,次の動作になります.

- 負帰還が安定動作するとき,周波数変化に対するオープン・ループ・ゲインの変化は-20dB/dec(周波数が10倍あたり20dBの減衰)になる

- 信号ゲイン(G)の帯域幅は,オープン・ループ・ゲインのプロットで,信号ゲイン(G)の40dBの直線を引き,オープン・ループ・ゲインと交差する周波数に近くなる

- 図1(b)の帯域幅を図1(a)の帯域幅から10倍高く設定したいとき,-20dB/decの変化の関係から,オープン・ループ・ゲインを20dB(10倍)底上げすれば良い

- 20dBの底上げは,図1(b)の加えたアンプのゲイン(GA)を用いる

これより,(d)の20dBとなります.

●複合アンプで高ゲイン高帯域幅にする

複合アンプは,2つのアンプを使ったアンプ回路のことです.2つのアンプを使う目的は,互いの良いところを使ってアンプ回路の性能をよくするためです.

具体的には,図1(b)の複合アンプの前段にある電圧帰還型OPアンプのAD8067(1)は,低オフセット電圧や低入力バイアス電流等の優れたDC特性にしています.さらに,後段の電流帰還型OPアンプのAD8009(2)は,複合アンプのオープン・ループ・ゲインを底上げして,信号ゲインを高帯域幅にしています.

図1(b)のコンデンサ(C1~C10)は,2つのOPアンプの電源を安定するために使用されます.またC11は,outでのリンギングを減らすコンデンサとして使用されています.図1(b)の複合アンプは,AD8067のデータシートのp22~p23で紹介されている回路になります.

本稿は,図1(a)の非反転アンプの特性をシミュレーションで確認したあと,図1(b)の複合アンプで高ゲイン高帯域幅になるのを確かめます.LTspiceのOPアンプの部品にAD8067はありますが,AD8009はありません.AD8009のモデルはアナログ・デバイセズ社のWebページからダウンロードしてシミュレーションで使用します.「●ダウンロードについて」を参照してください.

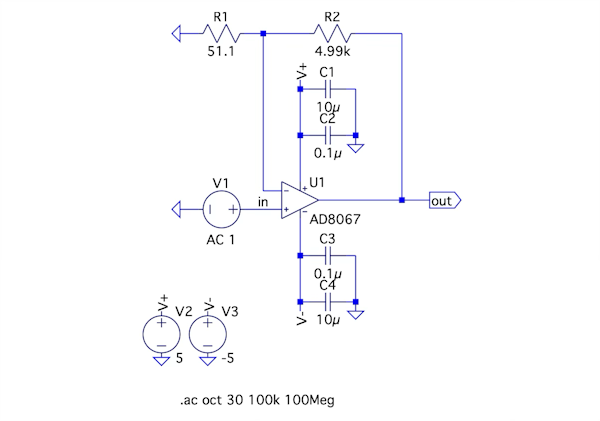

●非反転アンプの周波数特性

図2は,図1(a)の非反転アンプの周波数特性をシミュレーションする回路になります.図2の信号ゲインは「G=1+R2/R1=40dB」になります.シミュレーションは「.ac」コマンドを使い100kHzから100MHz間を周波数が2倍あたり30ポイントでスイープし,V1からoutまでの周波数特性を調べます.

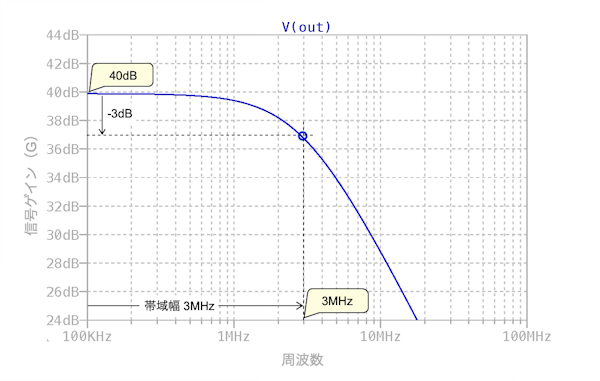

図3は,図2のシミュレーション結果で,周波数特性のプロットになります.およそ100kHzの信号ゲイン(G)は40dBになります.帯域幅は低周波の信号ゲイン(G)から-3dB低下した周波数になり,図3では3MHzになるのが分かります.この信号ゲイン(G)と帯域幅が図1(a)の上部に示した値になります.

低周波の信号ゲイン(G)は40dB,帯域幅は3MHz.

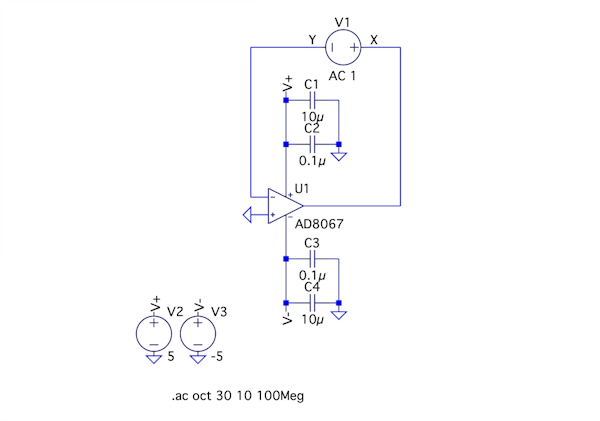

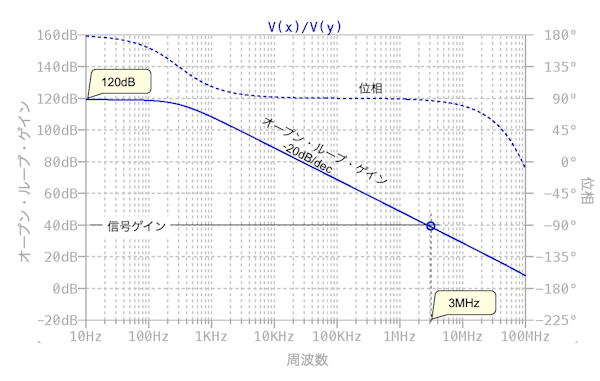

●信号ゲインの帯域幅とオープン・ループ・ゲイン周波数特性

ここでは,信号ゲイン(G)の帯域幅とオープン・ループ・ゲイン周波数特性の関係を調べます.図4は図1(a)で使用したAD8067のオープン・ループ・ゲインを簡易的に調べる回路になります.シミュレーションは「.ac」コマンドを使い10Hzから100MHz間を周波数が2倍あたり30ポイントでスイープします.オープン・ループ・ゲインは負帰還ループに入れたV1の両端のラベルXとYを使い,「VX/VY」の計算で求めます.

図5は,図4のシミュレーション結果でオープン・ループ・ゲインと位相をプロットしました.10Hzの低周波でオープン・ループ・ゲインは120dBになり,およそ100Hz以上の周波数でオープン・ループ・ゲインは-20dB/decで減衰します.

信号ゲインG=40dBとオープン・ループ・ゲインが交わる周波数は3MHzになる.

図5のプロットを使って,信号ゲイン(G)の帯域幅を予想すると,信号ゲイン(G)の40dBの直線を引き,オープン・ループ・ゲインと交差する周波数が帯域幅になります.図5では交差する周波数は3MHzになり,図3の帯域幅3MHzと一致するのが分かります.この関係より,信号ゲイン(G)が40dBのままで高帯域幅にするには,オープン・ループ・ゲイン周波数特性の減衰する割合(-20dB/dec)はそのままで,ゲインを底上げして全体を高くすれば良いことが分かります.

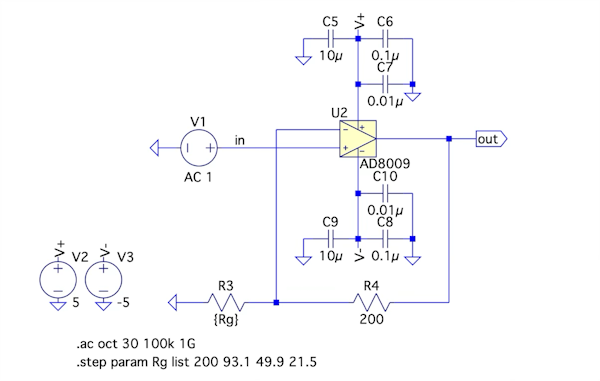

●「加えたアンプ」のゲイン

図6は,図1(b)で「加えたアンプ」を抜き出しました.「加えたアンプ」は電流帰還型OPアンプのAD8009を使い,非反転アンプを構成しています.図6のゲインは「GA=1+R4/R3」になります.電流帰還型OPアンプの場合,帯域幅は,R4と電流帰還型OPアンプのトランス・インピーダンスで決まります.これより,R4を固定してR3でゲイン調整すれば,図6の帯域幅はほぼ同じでゲインだけ変わるアンプになります.

R3を200Ω,93.1Ω,49.9Ω,21.5Ωを入れ替えている.

ここでは,図6のR3を「問題」の4択のゲインとなるように,「.step」コマンドで200Ω(GA=6dB),93.1Ω(GA=10dB),49.9Ω(GA=14dB),21.5Ω(GA=20dB)と変化させた周波数特性を調べます.

AD8009は,AD8067より高帯域なので,図2のLTspiceの設定よりも高い周波数の1GHzまで調べます.シミュレーションの設定は,「.ac」コマンドで100kHzから1GHz間を周波数が2倍あたり30ポイントでスイープします.

図7は,図6のシミュレーション結果になります.R3を変えることにより図6のゲイン(GA)は6dB,10dB,14dB,20dBと変化するのが分かります.そしてゲイン(GA)を変えても図7の帯域幅の変化は低く,100MHz近辺まで各々のゲイン(GA)は一定になります.この周波数特性を利用して,AD8067のオープン・ループ・ゲインにAD8009を使った非反転アンプのゲイン(GA)を加え,複合アンプのオープン・ループ・ゲインを底上げします.

200Ωのとき6dB,93.1Ωのとき10dB,49.9Ωのとき14dB,21.5Ωのとき20.3dBになる.

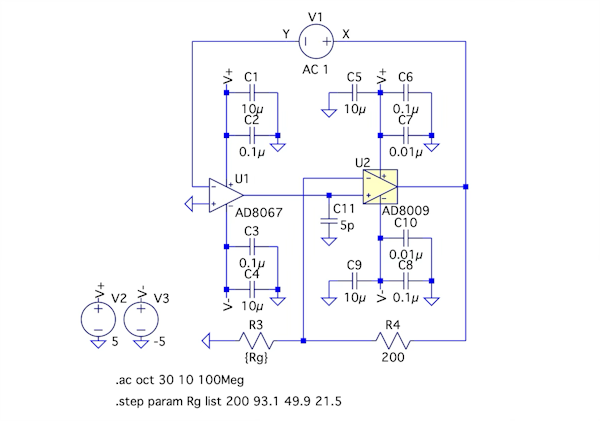

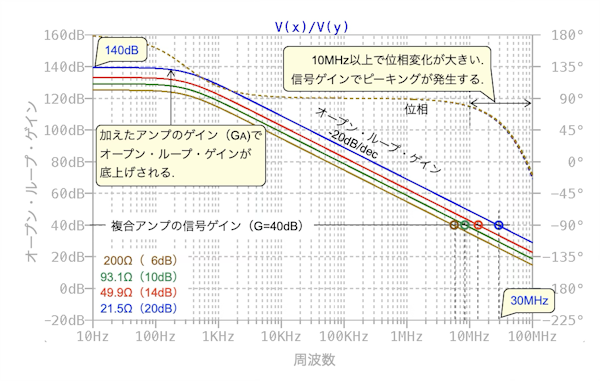

●複合アンプのオープン・ループ・ゲイン

図8は複合アンプのオープン・ループ・ゲインを調べる回路になります.シミュレーションの設定は図4と同じで,「VX/VY」の計算でオープン・ループ・ゲインを求めます.R3は図6と同じで「.step」コマンドで200Ω(GA=6dB),93.1Ω(GA=10dB),49.9Ω(GA=14dB),21.5Ω(GA=20dB)と変化させたシミュレーションになります.

R3を200Ω(6dB),93.1Ω(10dB),49.9Ω(14dB),21.5Ω(20dB)と変化させている.

図9は,図8のシミュレーション結果になります.図5と図9を比べると,加えたアンプのゲイン分(GA)だけ複合アンプのオープン・ループ・ゲインは底上げされて高くなるのが分かります.

ここで答え合わせをします.図1(a)の帯域幅は3MHz,図1(b)の帯域幅の目安を30MHzとすると10倍違います.オープン・ループ・ゲインの変化は-20dB/dec(周波数が10倍あたり20dBの減衰)なので,帯域幅を30MHzにするには,図8のオープン・ループ・ゲインは図4から20dB(10倍)底上げすれば良いことになります.これより加えたアンプのゲイン(GA)の目安は20dBになり(d)が正解になります.

この検討は図5と図9で確認できます.具体的には次になります.

- 図5のAD8067のシミュレーション結果は,10Hzのオープン・ループ・ゲインは120dB,100Hz以上で-20dB/decの減衰

- 図9で加えたアンプのゲイン(GA)を20dB(青色)にしたとき,10Hzのオープン・ループ・ゲインは140dB,100Hz以上で-20dB/decの減衰となり,図5のプロットから全体が底上げされる

- 図9の周波数特性の減衰は-20dB/decなので,20dB底上げしたオープン・ループ・ゲイン(青色)と,複合アンプの信号ゲイン(G=40dB)が交差する周波数は30MHzになる.よって底上げは解答(d)の20dB必要

- 図9に示した4択の残りである(a) 6dB,(b) 10dB,(c) 14dBの底上げでは30MHz未満なのでNGになる.

オープン・ループ・ゲインは加えたアンプのゲインだけ底上げされる.

複合アンプの信号ゲインG=40dBと交差する周波数が30MHzになるのは21.5Ω(20dB)のとき.

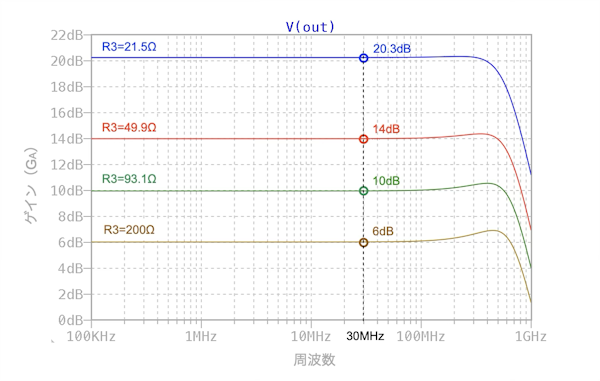

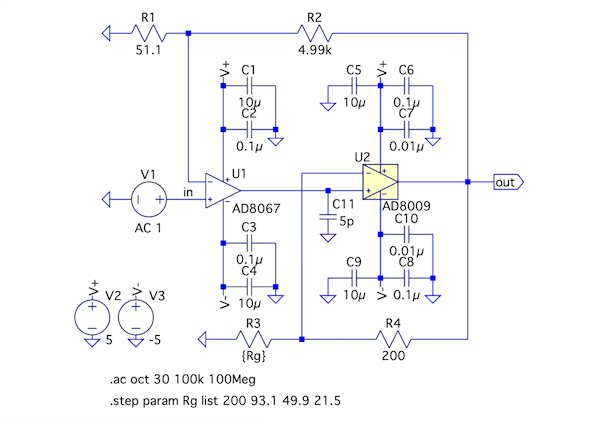

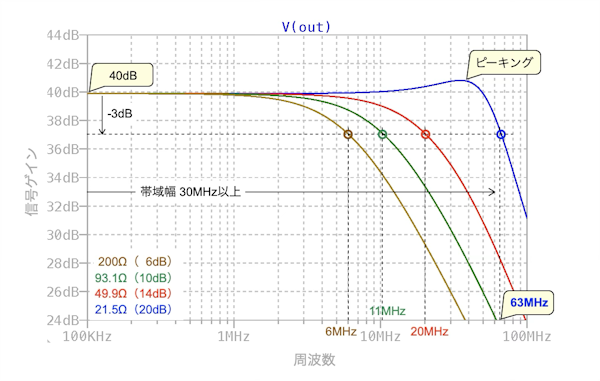

●複合アンプの周波数特性

図10は図1(b)の複合アンプの周波数特性をシミュレーションする回路になります.シミュレーションの設定は図2と同じです.R3は図6と同じで「.step」コマンドで200Ω(GA=6dB),93.1Ω(GA=10dB),49.9Ω(GA=14dB),21.5Ω(GA=20dB)と変化させたシミュレーションになります.

図11は,図10のシミュレーション結果になります.およそ100kHzの複合アンプの信号ゲインは「G=1+R2/R1=40dB」になります.

R3を200Ω(6dB),93.1Ω(10dB),49.9Ω(14dB),21.5Ω(20dB)と変化させている.

帯域幅が30MHz以上になるのは21.5Ω(20dB)のとき.

そして帯域幅を調べると次になります.

- R3=200Ω(GA=6dB)で6MHz

- R3=93.1Ω(GA=10dB)で11MHz

- R3=49.9Ω(GA=14dB)で20MHz

- R3=21.5Ω(GA=20dB)で63MHz

前述の「加えたアンプ」のゲイン(GA=6dB,10dB,14dB,20dB)と帯域幅より,帯域幅が30MHz以上になるのは,R3=21.5Ω(GA=20dB)で底上げしたときになります.それ以外の残りの3つのゲイン(GA=6dB,10dB,14dB)の底上げでは,図9で検討したように30MHz未満になります.

ここで図11の結果は,R3=21.5Ω(GA=20dB)のとき図9のプロットで予想した30MHzより高くなります.これは図9のシミュレーション結果で,10MHz以上で位相変化が大きいため,図11の信号ゲインにピーキングが発生し,30MHz以上の高帯域幅になります.図11のR3=21.5Ωのプロットは,AD8067のデータシートp23にある周波数特性のプロットとほぼ同じになります.

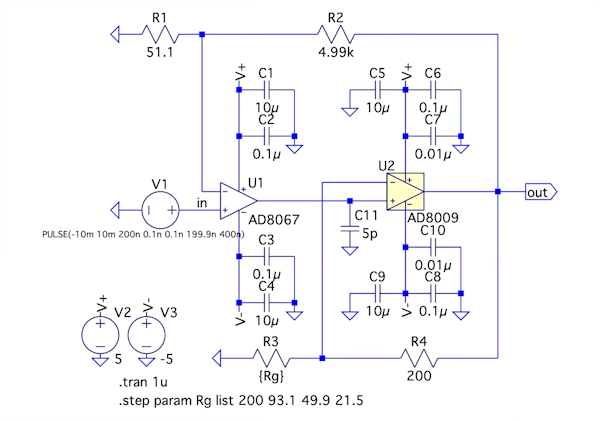

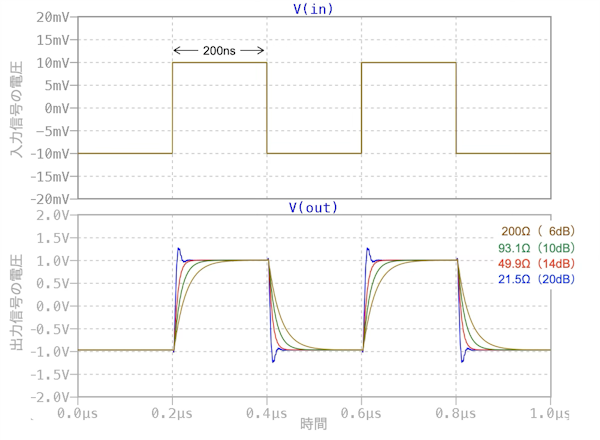

●複合アンプの時間応答

最後に,図1(b)の複合アンプに矩形波を入力し,outの時間応答をシミュレーションで確かめます.図12が,複合アンプに矩形波を入力し,outの時間応答をシミュレーションする回路です.

入力の矩形波は振幅が±10mVでパルス幅が200ns,周期が400nsの高速な入力信号になります.R3は図6と同じで「.step」コマンドで200Ω(GA=6dB),93.1Ω(GA=10dB),49.9Ω(GA=14dB),21.5Ω(GA=20dB)と変化させたシミュレーションになります.

図13は,図12のシミュレーション結果になります.図13の上段は入力の矩形波をinのラベルでプロット,図13の下段はoutのプロットになります.図13の下段のoutのプロットより,outの振幅は±1Vになり信号ゲイン(G)は40dBです.そして,R3=21.5Ω(GA=20dB)で底上げしたときが入力の矩形波に追随し,最も高速な応答になります.

21.5Ω(20dB)のとき,入力の矩形波に追随し,最も高速な応答になる.

以上,電圧帰還型OPアンプと電流帰還型OPアンプの2つを使った複合アンプについて解説しました.この複合アンプは,1つのOPアンプを使った負帰還アンプでは難しい高ゲイン高帯域幅になるアンプを作ることができます.実機では浮遊容量や配線抵抗等の影響を受けるときがあります.シミュレーションはこれらの影響がない状態ですので,実機での確認も忘れずに行ってください.

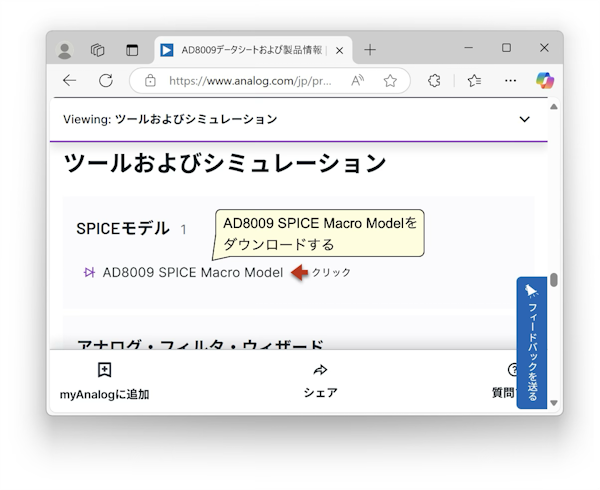

●ダウンロードについて

AD8009のモデルは,LTspiceの部品ライブラリにありません.使用する場合は,Webページからのダウンロードが必要になります.

図14は,AD8009の製品の詳細のページになります.画面をスクロールしていくと「ツールおよびシミュレーション」に「AD8009 SPICE Macro Model」がありますので,ここからローカルPCヘダウンロードします.ダウンロードしたファイル名は「ad8009.cir」になります.このファイルを本稿のデータ・ファイルのフォルダ(LTspice11_028)に入れます.「ad8009.cir」に対応したシンボルファイル「ad8009.asy」は本稿のLTspiceファイルに同梱していますので,この作業だけでシミュレーションできます.

「ad8009.cir」をダウンロードし,本稿のデータ・ファイルもダウンロードし同じフォルダ(LTspice11_028)に入れる.

◆参考・引用*文献

(1) AD8067のデータシート:アナログデバイセズ

(2) AD8009のデータシート:アナログデバイセズ

解説に使用しました,LTspiceの回路をダウンロードできます.

LTspice11_028.zip

●データ・ファイル内容

AD8067 ac.asc.asc:図2の回路

AD8067 ac.asc.plt:図2のプロットを指定するファイル

AD8067 OpenLoopGain.asc:図4の回路

AD8067 OpenLoopGain.plt:図4のプロットを指定するファイル

AD8009 ac.asc:図6の回路

AD8009 ac.plt:図6のプロットを指定するファイル

ad8009.asy:AD8009のシンボルファイル

Composite Amplifier OpenLoopGain.asc:図8の回路

Composite Amplifier OpenLoopGain.plt:図8のプロットを指定するファイル

Composite Amplifier ac.asc:図10の回路

Composite Amplifier ac.plt:図10のプロットを指定するファイル

Composite Amplifier tran.asc:図12の回路

Composite Amplifier tran.plt:図12のプロットを指定するファイル

■LTspice関連リンク先

(01) LTspice ダウンロード先

(02) LTspice Users Club

(03) LTspice メール・マガジン全アーカイブs

(04) ◆LTspice電子回路マラソン・アーカイブs

(05) ◆LTspiceアナログ電子回路入門アーカイブs

(06) ◆LTspice電源&アナログ回路入門アーカイブs

(07) ◆IoT時代のLTspiceアナログ回路入門アーカイブs

(08) ◆オームの法則から学ぶLTspiceアナログ回路入門アーカイブs

(09) ◆LTspiceエデュケーショナル・ファイルで学ぶアナログ回路アーカイブs

(10) ◆LTspiceドット・コマンドから学ぶアナログ回路アーカイブs

(11) ◆LTspiceで始める実用電子回路入門アーカイブs