低ノイズLDOを使用した定電流源回路

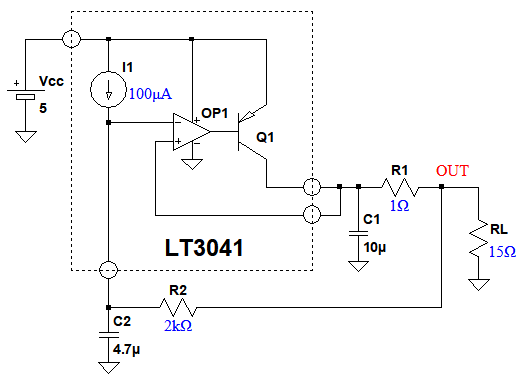

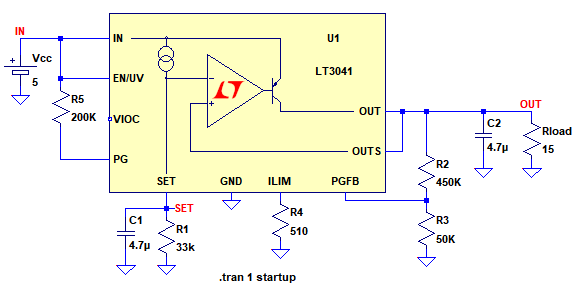

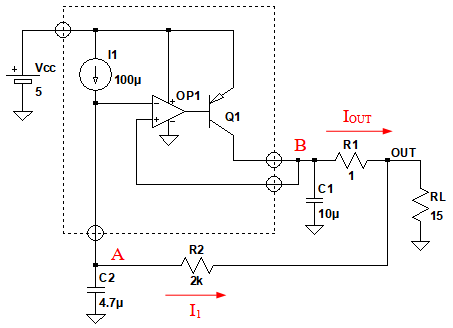

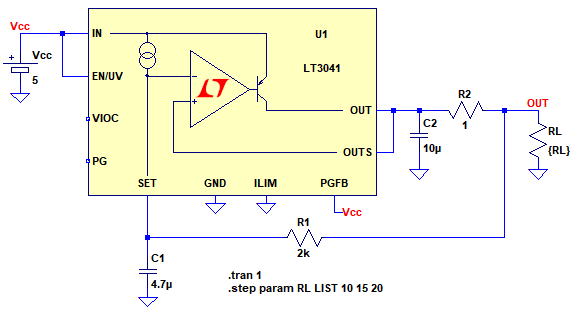

図1は,低ノイズLDO(Low Drop-Outレギュレータ)注1の「LT3041」を使用した定電流源回路です.負荷抵抗(RL=15Ω)に,一定の電流を供給するように動作します.図1の回路定数の場合,OUT端子の電圧は,(a)~(d)のどれでしょうか.

LT3041の内部ブロックは簡略化している.

(a) 1.5V (b) 2V (c) 2.5V (d) 3V

LT3041は,基準電圧源の代わりに,基準電流源を内蔵した低ノイズなLDOです.図1では定電圧源ではなく,定電流源として使用しています.図1のOPアンプ(OP1)は,+入力端子と-入力端子の電圧が等しくなるよう,トランジスタ(Q1)のベース電流をコントロールします.その結果,R1に流れる電流がいくつになるかを計算すれば,OUT端子の電圧が分かります.

図1のR2には,定電流源(I1)の電流100μAが流れます.R2の値は2kΩなので,R2の両端電圧は200mVになります.

OPアンプ(OP1)の,+入力端子と-入力端子の電圧が等しくなるよう,トランジスタ(Q1)のベース電流がコントロールされるため,R1の両端電圧はR2の両端電圧と等しくなります.

R1の値は1Ωなので,R1に流れる電流は200mAとなります.

R1に流れる電流とRLに流れる電流は,ほぼ等しいため,RLに発生する電圧は「200mA*15Ω=3V」となり,OUT端子の電圧は3Vになります.

●LDOの出力ノイズ

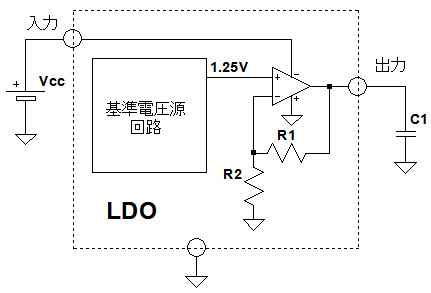

図2は,一般的なLDOのブロック図です.基準電圧源回路の出力電圧を,直流増幅回路で増幅して必要な電圧を得ています.基準電圧源回路の出力電圧には,回路を構成するトランジスタや抵抗が発生する,微小なノイズが重畳しています.

基準電圧源回路の出力電圧を,直流増幅回路で増幅して必要な電圧を得ている.

また,直流増幅回路の帰還抵抗(R1,R2)からも微小ノイズが発生します.通常の用途でこのノイズが問題になることはありませんが,高周波回路や高精度ADコンバータ等に使用する場合に問題となることがあります.LDOの出力インピーダンスは非常に小さいため,出力端のコンデンサ(C1)では出力ノイズを低減することができません.そのため,特別に低ノイズ化したLDOが開発されています.

●出力ノイズを低減したLDO

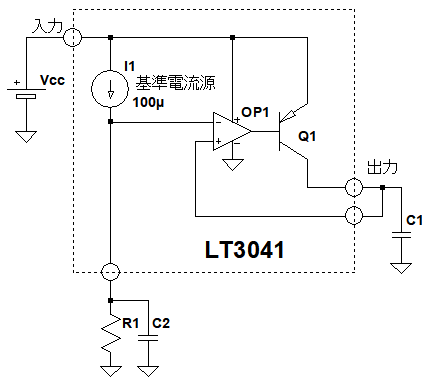

図3は,出力ノイズを低減した,低ノイズLDO(LT3041)の動作原理を示したブロック図です.LT3041は,基準電圧源ではなく,温度依存性のない,高精度な基準電流源(I1)を使用しています.I1の大きさは100μA(±0.5%)となっています.この電流と外付け抵抗のR1で出力電圧を設定します.出力電圧(VOUT)は式1で表されます.

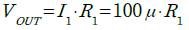

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(1)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(1)

I1に含まれる電流ノイズによって発生した電圧ノイズは,C2によるハイカット・フィルタで低減することができます.また,LT3041は出力アンプ(OP1,Q1)をゲイン1のバッファ・アンプとすることで,一般的なLDOのような帰還抵抗を使用していません.そのため,帰還抵抗でのノイズの発生もありません.また,出力段にPNPトランジスタ(Q1)を使用しているため,入力と出力間の電圧降下を小さくすることができます.

基準電流源(I1)に含まれるノイズは,C2によるハイカット・フィルタで低減することができる.

●LDOを定電圧源として使用したときの動作を確認する

図4は,LT3041を定電圧源として使用したときの動作をシミュレーションする回路です.

SET端子の抵抗(R1)が3.3kΩなので,OUT端子の電圧は3.3Vになる.

SET端子に接続されている抵抗(R1)は3.3kΩなので,OUT端子の電圧は式2のように3.3Vになります.

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(2)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(2)LT3041には,過電流保護機能があり,ILIM端子の抵抗値で保護電流値(ILIMIT)を設定することができます.その値は式3で表され,図4の定数の場合は294mAになります.

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(3)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(3)また,LT3041には,出力電圧が判定電圧以上であることを示す,PG(POWER GOOD)ピンがあります.その判定電圧は,PGFB端子に接続したR2およびR3で設定します.判定電圧(VTH)は式4で計算できます.

・・・・・・・・・・・・・・・・(4)

・・・・・・・・・・・・・・・・(4)SET端子には,基準電流源に含まれるノイズを低減するため,比較的大きいコンデンサが接続されます.このコンデンサを100μAの基準電流で充電すると,出力電圧が立ち上がるまでの時間が長くなってしまいます.この問題を対策するため,LT3041には急速充電機能が内蔵されています.出力電圧がVTHを越えるまでの間は,充電電流を10mAに増やし,出力電圧の立ち上がりを高速化しています.ここでは,電源を0Vから5Vに立ち上げたときの,出力電圧の立ち上がり波形をシミュレーションします.

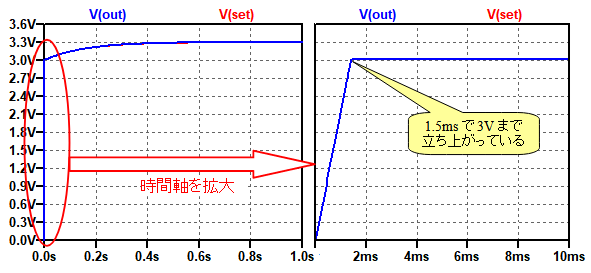

図5は,図4のシミュレーション結果です.左側の横軸は0~1sで,右側は時間軸を拡大し,0~10msの部分を表示しています.SET端子とOUT端子の電圧は同じように変化し,1.5msで3Vまで立ち上がっています.その後,0.5sで3.3Vになっていることが分かります.

OUT端子の電圧は1.5msで3Vまで立ち上がっている.

●LDOのノイズ特性を確認する

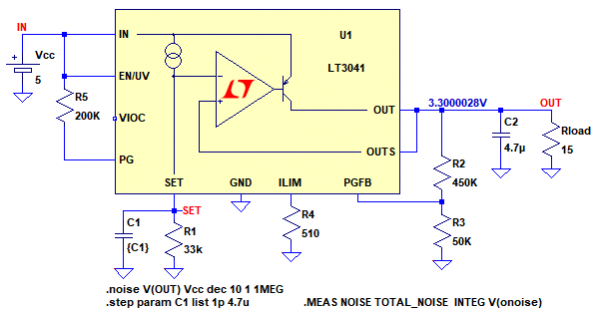

図6は,LT3041のノイズ特性をシミュレーションする回路です.SETピンに接続したコンデンサ(C1)の効果を確認するため,C1の値を,「.step」コマンドで1pFと4.7μFに切り替え,ノイズ解析を行います.そして,「.meas]コマンドで,積分したノイズの実効値を「TOTAL_NOISE」という変数に代入します.

「.step」コマンドで,C1の値を1pFと4.7μFに切り替えてノイズ解析を行う.

図7は,図6のシミュレーション結果です.C1の値が1pFのときに比べ,4.7μFのときのノイズ密度は,けた違いに小さくなっていることが分かります.

C1が4.7μFのときのノイズ密度は,けた違いに小さくなっている.

図8は,ログ・ファイルに出力された,「.meas]コマンドで計算したノイズの実効値です.

C1が4.7μFのときのノイズは10.5μVで,C1が1pFのときのノイズの1/100になっている.

C1が1pFのときのノイズが1.04mVなのに対し,C1が4.7μFのときのノイズは10.5μVと1/100になっていることが分かります.

●LDOを定電流源として使用したときの動作を解析する

図9は,図1と同じで,LT3041を定電流源として使用したときの動作を解説する回路図です.

OPアンプ(OP1)はA点とB点の電圧が等しくなるよう,Q1のベース電流を制御する.

R2には基準電流(I1)が流れます.そのため.R2の両端電圧(VR2)は式5で表されます.

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(5)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(5)OPアンプ(OP1)は,+入力端子の電圧と,-入力端子の電圧が等しくなるよう,Q1のベース電流を制御します.その結果,A点とB点の電圧が等しくなります.A点とB点の電圧が等しく,R1,R2ともにOUT端子に接続されているため,R1の電圧降下(VR1)はVR2と等しくなります.

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(6)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(6)式5,式6からIOUTを求めると,式7になります.

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(7)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(7)この回路は出力電流200mAの定電流源として動作することが分かります.厳密には,IOUTの値は,式7の結果にI1が加算されますが,100μAと非常に小さいため,無視できます.

図9の回路ではRLが15Ωのため,OUT端子の電圧(VOUT)は式8のように3Vになります.

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(8)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(8)

●LDOを定電流源として使用したときの動作を確認する

図10は,図1や図9のように,LT3041を定電流源として使用したときの動作をシミュレーションする回路です.負荷抵抗(RL)を「.step」コマンドで10Ω,15Ω,20Ωに変えたときの出力電流とOUT端子の電圧をシミュレーションで確認します.

負荷抵抗(RL)を「.step」コマンドで10Ω,15Ω,20Ωに変えてシミュレーションする.

図11は,図10のシミュレーション結果です.図11の上段がRLに流れる電流です.RLの値を変えても,200mAで一定になっていることが分かります.図11の下段がOUT端子の電圧です.RLに流れる電流が一定なため,RLの値によってOUT端子の電圧は変化し,RL=15 Ωのときは3Vになっていることが分かります.

RLに流れる電流はRLの値を変えても200mAで一定.

以上,低ノイズLDO(LT3041)について解説しました. LT3041の詳しい使い方に関してはデータシートを参照してください.

◆参考・引用*文献

(1)LT3041データシート,Figure 88. Ultra-Low Noise-Current Source for RF Biasing Applications:アナログデバイセズ

解説に使用しました,LTspiceの回路をダウンロードできます.

LTspice11_017.zip

●データ・ファイル内容

LT3041_VS.asc:図4の回路

LT3041_NOISE.asc:図6の回路

LT3041_NOISE.plt:図7のグラフを描画するためのPlot settinngsファイル

LT3041_CCasc:図10の回路

LT3041_CC.plt:図11のグラフを描画するためのPlot settinngsファイル

■LTspice関連リンク先

(01) LTspice ダウンロード先

(02) LTspice Users Club

(03) LTspice メール・マガジン全アーカイブs

(04) ◆LTspice電子回路マラソン・アーカイブs

(05) ◆LTspiceアナログ電子回路入門アーカイブs

(06) ◆LTspice電源&アナログ回路入門アーカイブs

(07) ◆IoT時代のLTspiceアナログ回路入門アーカイブs

(08) ◆オームの法則から学ぶLTspiceアナログ回路入門アーカイブs

(09) ◆LTspiceエデュケーショナル・ファイルで学ぶアナログ回路アーカイブs

(10) ◆LTspiceドット・コマンドから学ぶアナログ回路アーカイブs

(11) ◆LTspiceで始める実用電子回路入門アーカイブs