OPアンプと整合した抵抗で作る差動入力差動出力アンプ

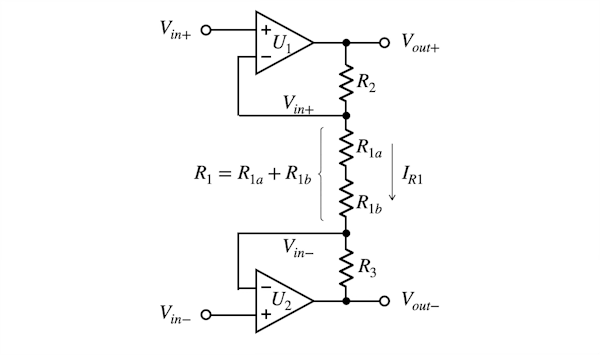

図1は,マッチングされた2つのOPアンプ(LT1057)と4つの整合した抵抗(LT5400-8)で作った差動入力差動出力アンプになります.差動入力信号はin+とin-間の電圧差が入力信号となり,差動出力信号はout+とout-間の電圧差が出力信号です.図1においてout+とout-間に現れる差動出力信号の振幅は(a)~(d)のどれでしょうか.

out+とout-間の振幅は (a)~(d)のどれでしょうか.

(a)0.5V (b)1V (c)2V (d)4V

OPアンプ(U1)の反転端子はバーチャル・ショートによりin+の電圧と同じになります.同様にOPアンプ(U2)の反転端子は,バーチャル・ショートによりin-の電圧と同じになります.この条件で差動入力信号が加わったとき,直列接続のR1aとR1bの電流を求め,R2とR3の電圧降下から差動出力信号を計算することにより振幅が分かります.

図1の回路動作は次のようになります.ここでin+の電圧はVin+,in-の電圧はVin-,out+の電圧はVout+,out-の電圧はVout-とします.

- 2つのOPアンプのバーチャル・ショートにより,U1側の反転端子がVin+,U2側の反転端子がVin-になる

- 直列接続したR1aとR1bの合計をR1(R1=R1a+R1b)とすると,R1の電流は「(Vin+-Vin-)/R1」になる

- 2つのOPアンプの反転端子には電流が流れないので,R1の電流はR2とR3で電圧効果を発生させ,Vout+とVout-になる

- Vout+とVout-の電圧差が差動出力信号になり,「Vout+-Vout-=((R1+R2+R3)/R1)×(Vin+-Vin-)」になる

- 差動入力信号「Vin+-Vin-」の振幅は100mV,「R1=2kΩ,R2=R3=9kΩ」なので,差動出力信号は1Vになる

●整合した電子部品で作る差動入力差動出力アンプ

図1の差動入力差動出力アンプは,差動入力信号を差動出力で後段に伝えるプリ・アンプとして使われます.図1のアンプのゲインはLT5400-8の整合した抵抗で決まり,個別部品の抵抗を使った回路と比べると,ゲイン誤差は低くなります.またOPアンプはLT1057のデュアル・OPアンプ(1つのパッケージに整合した2つのOPアンプが入っている)なので,OPアンプのミスマッチによる誤差も低くなるのが特徴になります.

●差動入力差動出力アンプの入出力特性

図2は,図1を分かりやすく書き直した回路になります.ここでは図2を使って差動入力差動出力アンプの入出力特性を机上計算します.図2の差動入力信号は「Vin+-Vin-」,差動出力信号は「Vout+-Vout-」とします.

図2のR1aとR1bは直列接続なので,R1aとR1bの合計は式1のR1で表します.

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(1)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(1)2つのOPアンプのバーチャル・ショートにより,U1側の反転端子がVin+,U2側の反転端子がVin-になり,式1のR1の両端に加わります.これより,R1の電流(IR1)は式2になります.

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(2)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(2)U1のOPアンプの反転端子は,電流が流れないので,Vout+の電圧は,式2の電流とR2の電圧降下にVin+を加えた電圧になり,式3となります.

・・・・・・・・・・・・・・・(3)

・・・・・・・・・・・・・・・(3)同様に,U2のOPアンプの反転端子は電流が流れないので,Vout-の電圧は式2の電流とR3の電圧降下にVin-を加えた電圧になり,式4となります.

・・・・・・・・・・・・・(4)

・・・・・・・・・・・・・(4)差動出力信号は「Vout+-Vout-」なので,式3から式4を減算すると式5の入出力特性になります.式5より,アンプのゲインはR1,R2,R3の整合した抵抗で決まり,抵抗のミスマッチによるゲインの誤差は低くなります.

・・・・・・・・・・・・・・・・・・(5)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・(5)次に,式5を使って図1の解答を解説します.図1の差動入力信号は,V1とV2の位相が反転した信号の差なので「Vin+-Vin-=100mV」,「R1=2kΩ」,「R2=R3=9kΩ」です.これを式5に入れると,「Vout+-Vout-=1V」となり,(b)1Vが正解になります.

●差動入力差動出力アンプのシミュレーション

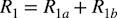

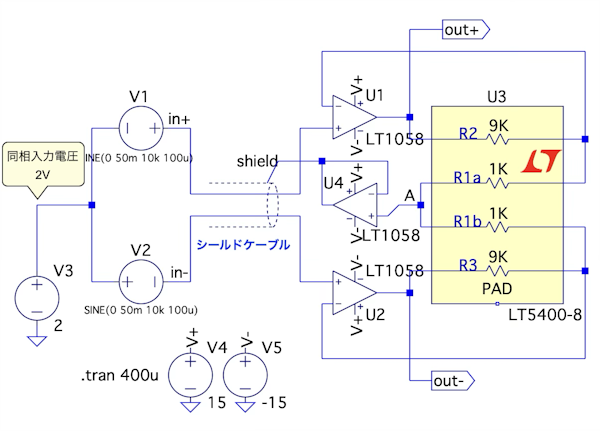

図3は,図1をシミュレーションする回路になります.シミュレーションは「.tran解析」を使い,0μsから400μsの時間応答をプロットします.

「.tran解析」でout+とout-間の差動出力電圧を調べる.

図4は,図3のシミュレーション結果になります.図4の上段がin+とin-間の差動入力信号をプロット,図4の下段がout+とout-間の差動出力信号をプロットしました.図4の上段より差動入力信号の振幅が100mV,図4の下段より差動出力信号の振幅が1Vになり,先程の式5で計算した値と一致するのが分かります.

上段はin+とin-間の差動入力信号をプロット.

下段はout+とout-間の差動出力信号をプロット.振幅は1Vになる.

●シールド・ドライブの機能を加える

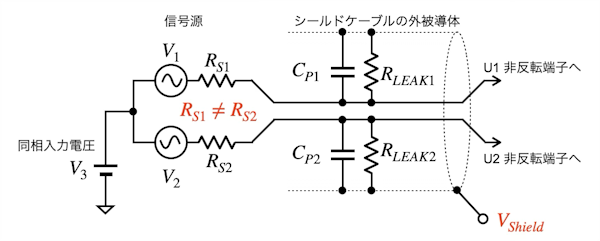

差動入力差動出力アンプは,外部雑音の影響を抑えるため,シールド・ケーブルを使うときがあります.シールド・ケーブルは,外部からの雑音が入力信号に重畳しないように,信号線を外被導体で覆ったケーブルになります.

図5は,信号源とシールド・ケーブルの等価回路になります.2つの信号源(V1,V2)には出力抵抗(RS1,RS2)があります.そしてシールド・ケーブルには,信号線と外被導体間に,容量(CP1,CP2)とリーク電流に相当する抵抗(RLEAK1,RLEAK2)があります.信号源の出力抵抗(RS1,RS2)とリーク電流に相当する抵抗(RLEAK1,RLEAK2)は抵抗分圧回路になるので,信号源の出力抵抗のRS1とRS2が非常に高く,かつRS1とRS2が不均一で抵抗値が異なるときは,2つの信号線間に電圧差が発生し,差動入力信号にズレが生じます.

この対策として,シールド・ケーブルの外被導体の電圧(VShield)を同相入力電圧(V3)になるようにすると,リーク電流に相当する抵抗(RLEAK1,RLEAK2)の両端の電圧差が低くなるので,差動入力信号のズレを低減できます.

このような外被導体の電圧(VShield)を同相入力電圧(V3)にするシールド・ドライブの機能を図1の回路に加えると,微弱な入力信号でも誤差が低くなり,回路の性能が向上します.

●シールド・ドライブを加えた差動入力差動出力アンプ

図6は,シールド・ケーブルの外被導体をOPアンプ(U4)のユニティ・ゲイン・バッファでドライブする回路になります.ユニティ・ゲイン・バッファは,A点の電圧を出力します.A点の電圧はout+とout-の振幅が逆相になるので,その直流電圧はV3の同相入力電圧と等しくなります.OPアンプはLT1058を使いています.LT1058はクワッドOPアンプで,LT1057のOPアンプが1パッケージに4つ入るOPアンプになります.

A点の電圧をユニティ・ゲイン・バッファからシールドの外被導体に加える.

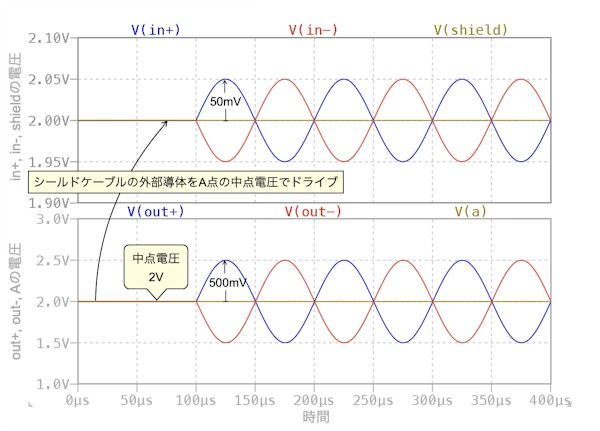

図7は,図6のシミュレーション結果になります.図7の上段はin+とin-の入力信号とシールド・ドライブのVShieldをプロット,図7の下段は,out+とout-の出力信号とA点の電圧をプロットしました.A点の電圧は中点電圧の2Vとなり,これはV3の同相入力電圧と等しくなります.この中点電圧をユニティ・ゲイン・バッファでシールド・ケーブルの外被導体に加えています.このような回路にすることにより,外部雑音が信号線に重畳する影響を抑えながら,信号源抵抗が不均一で抵抗値が異なるときでも誤差が低くなります.

上段はin+,in-,shieldの電圧をプロット.

下段はout+,out-,A点の電圧をプロット.

A点の電圧を,ユニティ・ゲイン・バッファ回路を介してshieldの電圧にしている.

以上,差動入力差動出力アンプの入出力特性とシールド・ケーブルを使ったときのシールド・ドライブについて解説しました.シールド・ドライブのユニティ・ゲイン・バッファの出力には,シールド・ケーブルの信号線と外被導体間の容量がつきます.ユニティ・ゲイン・バッファの負帰還を安定動作させるため,ユニティ・ゲイン・バッファとシールド・ケーブルの外被導体間には,安定動作させるために,約100Ωくらいから直列抵抗を入れ,ケーブルの長さに合わせて抵抗値を調整し,安定動作を図ることもあります.

◆参考・引用*文献

(1)アナログデバイセズ:LT5400のデータシート

(2)アナログデバイセズ:LT1057のデータシート

解説に使用しました,LTspiceの回路をダウンロードできます.

LTspice11_014.zip

●データ・ファイル内容

Differential Input Differential Output Amplifier.asc:図3の回路

Differential Input Differential Output Amplifier.plt:図3のプロットを指定するファイル

Differential Input Differential Output Amplifier with shield driver.asc:図6の回路

Differential Input Differential Output Amplifier with shield driver.plt:図6のプロットを指定するファイル

■LTspice関連リンク先

(01) LTspice ダウンロード先

(02) LTspice Users Club

(03) LTspice メール・マガジン全アーカイブs

(04) ◆LTspice電子回路マラソン・アーカイブs

(05) ◆LTspiceアナログ電子回路入門アーカイブs

(06) ◆LTspice電源&アナログ回路入門アーカイブs

(07) ◆IoT時代のLTspiceアナログ回路入門アーカイブs

(08) ◆オームの法則から学ぶLTspiceアナログ回路入門アーカイブs

(09) ◆LTspiceエデュケーショナル・ファイルで学ぶアナログ回路アーカイブs

(10) ◆LTspiceドット・コマンドから学ぶアナログ回路アーカイブs

(11) ◆LTspiceで始める実用電子回路入門アーカイブs