IGBTの破壊を防ぐ絶縁ゲート・ドライバの仕組み

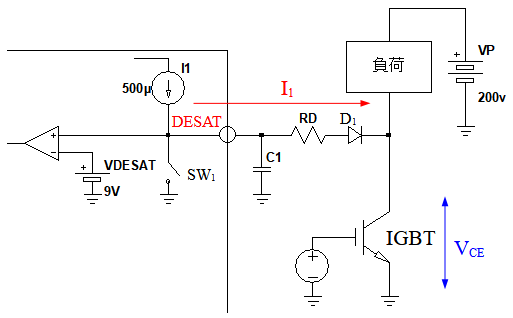

図1は,絶縁ゲート・ドライバIC(ADuM4135)(1)に内蔵されている,非飽和(Desaturation)検出機能を説明するための回路図です.ADuM4135の非飽和検出機能は,IGBTに大電流が流れ,コレクタ・エミッタ間電圧が大きい,非飽和状態になったとき,IGBTをOFFさせて,IBGTの破壊を防止します.図1の回路図のダイオード(D1)の役割の説明として,最も妥当なのは(a)~(d)のどれでしょうか.

ダイオード(D1)の役割の説明として,最も妥当なのは?

(a) IGBTの非飽和状態の検出速度を速くするため

(b) 非飽和検出電圧の温度特性を改善するため

(c) DESAT端子電圧が低くなりすぎるのを防ぐため

(d) DESAT端子に過大電圧が印加されるのを防ぐため

IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor:絶縁ゲート型バイポーラ・トランジスタ)は,入力がMOSトランジスタのゲートと同様に絶縁されたバイポーラ・トランジスタです.ゲートに電圧を印加することで,コレクタ・エミッタ間をON/OFF制御することができます.これにより高電圧,大電流での動作に適しており,IH調理器や電車のモータ制御等に広く使用されています.

ADuM4135は,VOUT_ON端子と,VOUT_OFF端子でIGBTの ON/OFFをコントロールしています.そして,DESAT端子でIGBTのコレクタ・エミッタ間電圧をモニタし,一定値以上の場合に,IGBTをOFFさせます.なお,DESAT端子に接続されているSW1は,IGBTのON/OFF切り換わり時等の誤動作を防止するためのものです.

図1の回路で,IGBTの電源(VP)は,200Vと高い電圧になっていることを考えれば,答えは簡単に分かります.

DESAT端子は,IGBTのコレクタ電圧を監視するためのものですが,ダイオード(D1)が無いと,IGBT用電源の高電圧が,DESAT端子に印加されてしまうことがあります.DESAT端子に過電圧が印加されると,ICが破壊してしまいます.

D1があると,コレクタ電圧が高電圧となった場合は,D1が逆バイアスとなり,DESAT端子には高電圧は印加されません.IGBTがONしているとき,DESAT端子の電圧はIGBTのコレクタ電圧にRDとD1の電圧を足したものになります.そのため,D1があっても,DESAT端子でIGBTのコレクタ電圧を監視することができます.

●IGBTの電気的特性

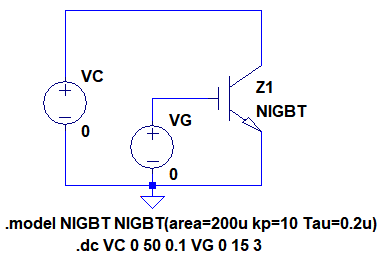

IGBTは,ゲート電圧によってコレクタ電流をコントロールすることができます.最初に,IGBTの電気的特性を確認します.図2は,IGBTの静特性をシミュレーションするための回路図です.ゲート電圧をパラメータとして,コレクタ電圧を0V~50Vまで変化させたときの特性をシミュレーションします.

ゲート電圧をパラメータとして,コレクタ電圧を変化させたときの特性をシミュレーションする.

図3は,図2のシミュレーション結果です.IGBTのコレクタ電流をプロットしています.MOSトランジスタと似た特性となっており,コレクタ電圧が一定値以上になると,コレクタ電圧が変化してもコレクタ電流は変化せず一定値となっています.そして,電流値は,ゲート電圧が大きいほど大きくなっています.

IGBTでは,バイポーラ・トランジスタと同様に,コレクタ・エミッタ間電圧が小さく,定電流特性となっていない領域を飽和領域と呼びます.

MOSトランジスタと似た特性となっている.

図4は,IGBTのコレクタ電流とコレクタ電圧の関係をシミュレーションするための回路図です.ゲート電圧は15Vの一定値とし,コレクタに接続された電流源の電流値を変えて,コレクタ電圧の変化を調べます.

ゲート電圧は15Vの一定値とし,コレクタに接続された電流源の電流値を変化させる.

図5は,図4のシミュレーション結果です.コレクタ電流が増加し,600Aを越えるとIGBTが非飽和状態となり,急激にコレクタ電圧が上昇しています.DESAT検出回路は,このコレクタ電圧の変化を検出することで,IGBTに異常電流が流れたことを検出し,IGBTが破壊しないよう,IGBTをOFFさせます.

コレクタ電流700Aを越えるとIGBTが非飽和状態となり,急激にコレクタ電圧が上昇.

●非飽和検出回路の動作

図6は,ADuM4135の非飽和検出回路部分を抜き出したものです.IGBTがONしているとき,電流源(I1)の電流は,RDとD1を経由して,IGBTに流れます.

DESAT端子の電圧は,IGBTのVCEとRD,D1の電圧を足したものになる.

このとき,DESAT端子の電圧(VDESAT)は,IGBTのコレクタ・エミッタ間電圧(VCE)にRDの電圧降下とD1の順方向電圧(VD1)を足したもので,式1で表されます.

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(1)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(1)DESAT端子はコンパレータの非反転入力端子に接続されており,コンパレータの反転入力端子には9Vの定電圧源が接続されています.そのため,IGBTに大電流が流れ,VCEが上昇して,VDESATが9Vを越えると,コンパレータ出力がハイ・レベルとなります.コンパレータ出力はロジック回路に送られ,異常発生モードに切り換わります.

ここで,D1は逆流防止ダイオードとして働き,DESAT端子に過大な電圧が印加されることを防止します.また,RDとC1はローパス・フィルタを構成しており,IGBTのコレクタに発生するノイズによる誤検出を防止します.

SW1は,DESAT端子をロー・レベルとするためのものです.IGBTのゲートがロー・レベルのときはONしており,ゲートをハイ・レベルにした後も一定時間ONを継続します.これは,IGBTのコレクタがハイ・レベルからロー・レベルに遷移する間の,誤検出を防止するためです.

●ADuM4135の非飽和検出機能を確認する

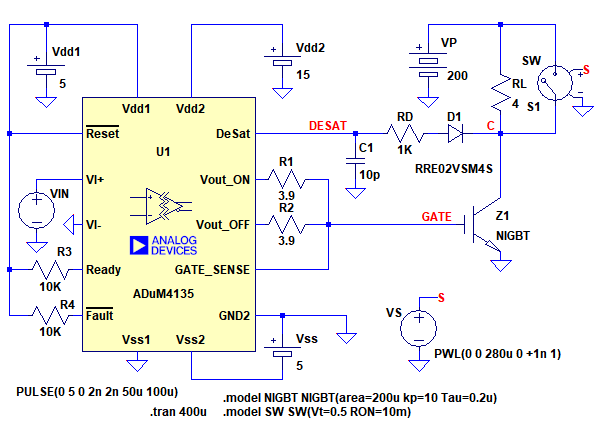

図7は,ADuM4135の非飽和検出機能をシミュレーションで確認するための回路です.IGBT(Z1)のコレクタには,4Ωの負荷抵抗(RL)が接続されており,10kHzの矩形波でIGBTをスイッチングします.そして,シミュレーション開始280μs後に,スイッチ(S1)をONさせ,負荷ショート状態とします.

シミュレーション開始280μs後に,スイッチ(S1)をONさせ,負荷ショート状態とする.

図8は,図7のシミュレーション結果です.上から1段目がIGBTのゲート電圧です.2段目がIGBTのコレクタ電圧です.ゲート電圧により,IGBTがON/OFFしていることが分かります.

過大電流発生とともにDESAT電圧が上昇し,異常検出モードに移行している.

3段目が負荷ショート・スイッチのコントロール電圧です.280μsでハイ・レベルとなり,負荷ショート・スイッチがONします.

4段目がIGBTのコレクタ電流です.280μsで負荷ショートが発生しているため,300μsでIGBTのゲート電圧がハイ・レベルになると,一瞬.過大電流が流れています.

5段目がDESAT端子の電圧です.過大電流発生と同時にDESAT端子電圧が上昇しています.

DESAT電圧が9V以上になると,異常検出モードに移行し,IGBTのゲート電圧をロー・レベルに固定します.その結果,過大電流が流れなくなり,IGBTの破壊を防ぐことができます.

以上,絶縁ゲート・ドライバICの,非飽和検出機能に関して解説しました.ADuM4135の詳しい使用法に関してはデータシートを参照してください.

◆参考・引用*文献

(1)アナログデバイセズ:ADuM4135データシート

解説に使用しました,LTspiceの回路をダウンロードできます.

LTspice11_013.zip

●データ・ファイル内容

IGBT_VC_VG_IC.asc:図2回路

IGBT_VC_VG_IC.plt:図3のグラフを描画するためのPlot settinngsファイル

IGBT_IC_VC.asc:図4回路

ADuM4135_DESAT.asc:図7回路

ADuM4135_DESAT.plt:図8のグラフを描画するためのPlot settinngsファイルル

■LTspice関連リンク先

(01) LTspice ダウンロード先

(02) LTspice Users Club

(03) LTspice メール・マガジン全アーカイブs

(04) ◆LTspice電子回路マラソン・アーカイブs

(05) ◆LTspiceアナログ電子回路入門アーカイブs

(06) ◆LTspice電源&アナログ回路入門アーカイブs

(07) ◆IoT時代のLTspiceアナログ回路入門アーカイブs

(08) ◆オームの法則から学ぶLTspiceアナログ回路入門アーカイブs

(09) ◆LTspiceエデュケーショナル・ファイルで学ぶアナログ回路アーカイブs

(10) ◆LTspiceドット・コマンドから学ぶアナログ回路アーカイブs

(11) ◆LTspiceで始める実用電子回路入門アーカイブs