雑音対策に有効!――1本の信号線から2本の差動出力を得るアンプ

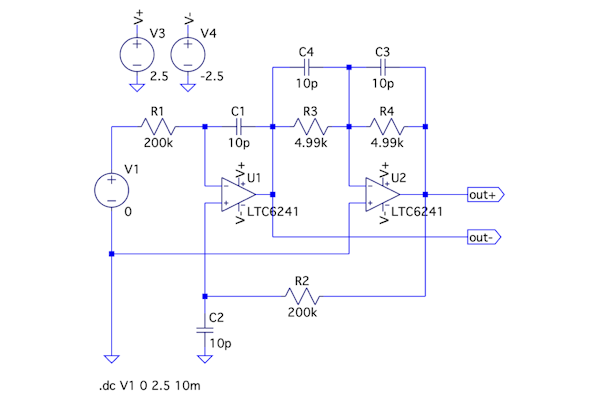

図1は,出力レール・ツー・レールのCMOS OPアンプ(LTC6241)を使ったシングルエンド入力(V1)から差動出力(out+,out-)を得る負帰還アンプです.この回路は,V1からout+までと,V1からout-までの低周波のゲインの絶対値は同じになります.このゲインの絶対値として正しいのは(a)~(d)のどれでしょうか.ただし,低周波のときを検討するので,高周波で負帰還を安定させるC1,C2,C3,C4は無視します.

データシートに標準的応用例として記載がある回路(1).

(a) 0.5倍 (b) 1.0倍 (c) 2.0倍 (d) 3.0倍

図1は負帰還アンプなので,U1のOPアンプの反転端子と非反転端子はバーチャル・ショートになります.U2のOPアンプとR3とR4は,反転アンプを構成しています.CMOS OPアンプの反転端子と非反転端子に流れる電流はゼロとみなせます.これをヒントに回路の動作を検討すると分かります.

図1の回路動作は以下になります.

- CMOS OPアンプの入力はMOSFETのゲートなので,反転端子と非反転端子には電流が流れず,R1とR2の電圧降下は無い

- U1のOPアンプは負帰還がかかるので,U1の反転端子と非反転端子はバーチャルショートになる.この効果より,out+にはV1の電圧が現れるので,V1からout+までのゲインは「G=+1倍」になる

- U2のOPアンプとR3とR4は,入力がout-,出力はout+の反転アンプである.抵抗値は「R3=R4」なので,反転アンプのゲインは-1倍である.この関係より,V1からout+が「G=+1倍」のとき,V1からout-のゲインは「G=-1倍」になる

これより,ゲインの絶対値は1倍になり,(b)が正解になります.図1は,V1の信号をout+が正相,out-が逆相の差動出力になる負帰還アンプになります.

●差動信号にする利点

シングルエンドの信号とは,GNDに対しての電圧を信号線1本で伝えるものになります.この場合,信号線に外部から雑音が重畳されると,雑音が加わった信号を伝送することになります.一方,差動信号を使って伝送すると,雑音が重畳されても後段の回路は差動信号のみを処理することにより,加わった雑音を無視できるようになります.このような雑音対策の利点があるため,シングルエンドの信号を差動信号にする図1のようなアンプを用い,生成した差動信号を伝送します.

●シングルエンドから差動出力を得る

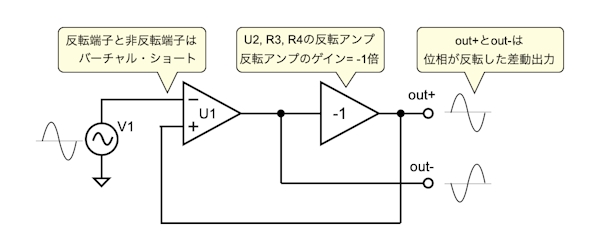

図2は,図1のV1のシングルエンド入力からout+,out-の差動出力を得るアンプの動作を解説するブロック図になります.図2と図1を比較すると,図1の「U2のOPアンプと抵抗値が等しいR3とR4を使った反転アンプ」はゲインが-1倍なので,図2では「ゲインが-1のアンプの記号」で表しています.

反転アンプはゲインが-1のアンプの記号で表している.

CMOS OPアンプは,反転端子と非反転端子に電流が流れないことから,図1のR1,R2の電圧降下は無視できるものとし,図2にはありません.そして低周波での動作を検討するので,高周波で回路を安定させるC1,C2,C3,C4も図2にはありません.

●回路のゲイン

図2を使い,V1からout+のゲインについて検討します.図2の負帰還は,U1のOPアンプと後段の-1倍の反転アンプを介しての負帰還になります.反転アンプを介しての負帰還になるので,out+からU1のOPアンプの非反転端子に負帰還しています.この負帰還により,U1のOPアンプの反転端子と非反転端子はバーチャル・ショートになります.バーチャル・ショートによりV1の信号はそのままout+に現れるので,V1からout+までのゲインは「G=+1倍」になります.

次にV1からout-のゲインについて検討します.前述の負帰還が成り立っているとき,図2の反転アンプの入力はout-,出力はout+です.反転アンプのゲインが-1倍のとき,out-とout+の関係は,振幅が同じで位相が反転した信号になります.この関係より,負帰還でV1からout+までのゲインが「G=+1倍」に制御されているとき,V1からout-のゲインは「G=-1倍」になります.

上記より,V1の信号に対し,out+が「G=+1倍」の正相,out-が「G=-1倍」の逆相の差動出力になります.問題の答え合わせをすると,V1からout+までのゲインと,V1からout-までのゲインの絶対値は1倍となり,解答の(b)が正解になります.

●直流応答をシミュレーションする

図3は,図1のV1の直流電圧をスイープし,out+とout-までの直流応答をシミュレーションする回路になります.スイープしたときのV1とout+とout-の電圧からゲインが分かります.図3のシミュレーションはDC解析を用い,V1は0V~2.5V間を10mVステップでスイープします.

図4は,図3のシミュレーション結果で,V1を0V~2.5V間を10mVステップでスイープし,その時のout+とout-の電圧のプロットになります.図4より,V1がスイープ・スタートの0Vのとき,out+とout-は0Vから始まり,その後は線形に推移します.ゲインを調べるため,例えばV1が1Vのときの差動出力の電圧を調べると,out+は1V,out-は-1Vとなります.これよりout+は「G=+1倍」,out-は「G=-1倍」であるのが分かります.

out+はゲインが+1倍,out-は-1倍になる.

●過渡応答をシミュレーションする

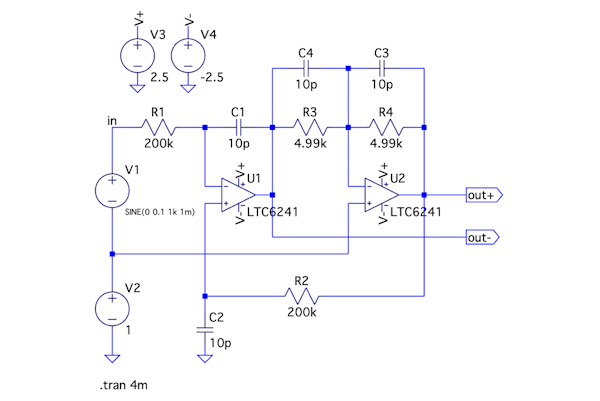

図5は,V1の周波数が1kHz,振幅0.1Vの正弦波入力信号に,同相入力電圧としてV2の1Vの直流電圧を加えたときの過渡応答をシミュレーションする回路になります.シミュレーションはTran解析を用い,0ms~1msは無信号,1ms後からV1の信号が加わったときのout+とout-の過渡応答を4msまで調べます.

V1の周波数が1kHz,振幅0.1Vの正弦波入力信号にV2の1Vの直流電圧を加えている.

図6は,図5のシミュレーション結果になります.図6の上段はV1のシングルエンドの信号,図6の下段はout+とout-の差動出力信号になります.図6より,図5のV2の直流電圧が加わっているので,out+とout-は1Vから始まります.1ms後にV1に振幅が0.1Vの正弦波入力信号が加わると,out+とout-の振幅は,振幅が0.1Vで位相が反転した差動出力になることが確認できます.

out+とout-はV2の直流電圧を中心に差動出力になる.

以上,シングルエンド入力から差動出力を得るアンプについて解説しました.使用したLTC6241は1つのパッケージに2つのOPアンプ(デュアル)入っています.基板に実装して図1を作るときは1つのパッケージ分のスペースになります.このOPアンプには他にも1つのパッケージに1つのOPアンプ(シングル)のLTC6240,1つのパッケージに4つのOPアンプ(クワッド)のLTC6242がありますので,使用するOPアンプの数に応じて使い分けができます.

◆参考・引用*文献

(1)アナログデバイセズ:LTC6241のデータシート

解説に使用しました,LTspiceの回路をダウンロードできます.

LTspice10_042.zip

●データ・ファイル内容

Differential output Amplifier DC.asc:図3の回路

Differential output Amplifier DC.plt:図3のプロットを指定するファイル

Differential output Amplifier Tran.asc:図5の回路

Differential output Amplifier Tran.plt:図6のプロットを指定するファイル

■LTspice関連リンク先

(01) LTspice ダウンロード先

(02) LTspice Users Club

(03) LTspice メール・マガジン全アーカイブs

(04) ◆LTspice電子回路マラソン・アーカイブs

(05) ◆LTspiceアナログ電子回路入門アーカイブs

(06) ◆LTspice電源&アナログ回路入門アーカイブs

(07) ◆IoT時代のLTspiceアナログ回路入門アーカイブs

(08) ◆オームの法則から学ぶLTspiceアナログ回路入門アーカイブs

(09) ◆LTspiceエデュケーショナル・ファイルで学ぶアナログ回路アーカイブs

(10) ◆LTspiceドット・コマンドから学ぶアナログ回路アーカイブs

(11) ◆LTspiceで始める実用電子回路入門アーカイブs