OPアンプのピーキングを負帰還容量で抑える

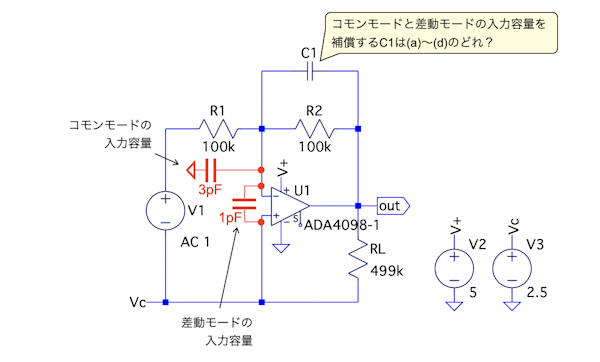

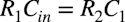

図1は,OPアンプ(ADA4098)を使った反転アンプです.ADA4098のデータシートには,OPアンプ内部の反転端子とGND間に3pFのコモンモード入力容量と,反転端子と非反転端子間に1pFの差動モード入力容量の記載があり,図1に示しました.この2つの入力容量により,ゲイン周波数特性にピーキングが現れます.

そこで,C1の負帰還容量を適切な値にするとピーキングを抑えることができますが,入力容量を補償するC1の値として近いのは(a)~(d)のどれでしょうか.

OPアンプ内部にあるコモンモードと差動モードの入力容量を回路図に表した.

(a) 1pF (b) 3.9pF (c) 6.8pF (d) 10pF

反転アンプとして使うとき,コモンモードの入力容量と差動モードの入力容量はどのように見えるかを検討します.その見え方から,補償で使うC1の容量が分かります.

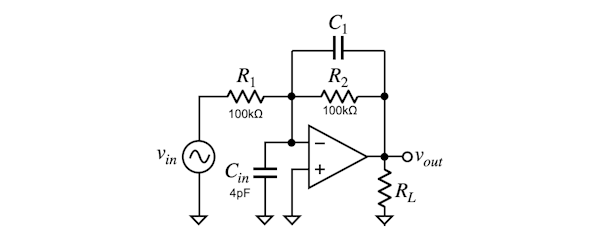

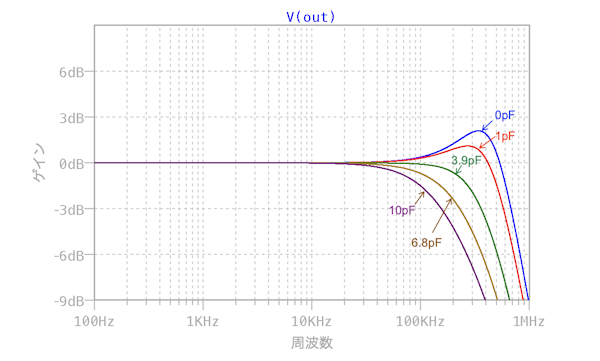

図1は,5Vの単一電源で動作し,信号の中点は2.5Vの直流電圧になります.信号の中点は直流で,交流ではありません.よって交流的にGNDとみなせます.この検討より,コモンモードの入力容量と差動モードの入力容量は共にOPアンプの反転端子からGNDに接続されるとみなせます.その合算した入力容量をCinとすると,「Cin=3pF+1pF=4pF」となります.次に合算した入力容量Cinの影響を無くすには,「R1Cin=R2C1」の関係にして,時定数を揃えます.「R1=R2=100kΩ」なので,「Cin=C1=4pF」になるようにC1を選びます.(a)~(d)の中で4pFに近いのは,(b)の3.9pFになります.

●OPアンプの入力容量は周波数特性に影響する

OPアンプには,入力容量があります.例として使用したADA4098のデータシートを参照すると,Input Capacitanceの規格で次のようになっています.

・差動モード:標準で1pF

・コモンモード:標準で3pF

この2つの入力容量は,図1に示した位置にあり,R1とR2の抵抗値が高いとき,特に影響が現れます.具体的には,ゲイン周波数特性にピーキングが現れ,周波数応答でのピーキングは時間応答にすると,リンギングや最悪の場合は発振する可能性があります.この影響を抑えるため,図1のC1を用いて補償します.図1の回路はADA4098のデータシートで,「アプリケーション情報,大きな抵抗によるゲイン操作(P21)」で紹介されている回路になります.

●入力容量の影響を調べる

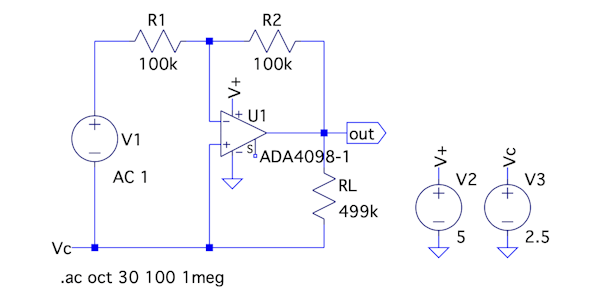

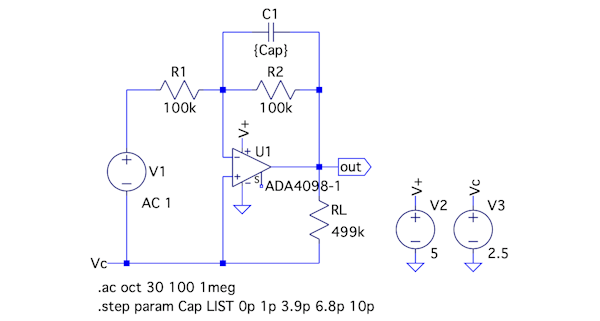

図2は図1の補償用コンデンサC1を取り除いた反転アンプになります.この状態でOPアンプの入力容量の影響をシミュレーションで確かめます.シミュレーションはac解析を用い,100Hz~1MHz間を周波数が2倍あたり30ポイントのスイープでゲイン周波数特性を調べます.

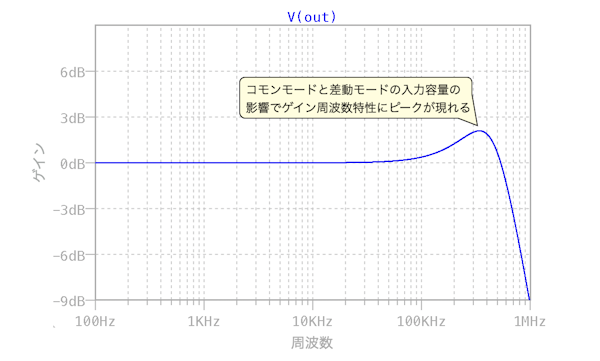

図3は,図2の周波数特性のプロットになります.「R1=R2=100kΩ」の反転アンプなので,ゲインは「G=-R2/R1」より,「G=0dB」になる回路です.しかし,図3の周波数特性は100kHz以上の周波数帯でゲインが0dB以上の山なりのプロットになり,ピーキングが現れます.これがOPアンプの入力容量の影響になります.

入力容量の影響により,高周波側のゲインにピーキングがある.

●コモンモードと差動モードの2つの入力容量の見え方

まず,図1のコモンモードの入力容量と差動モードの入力容量がどのように見えるかを検討します.図1の信号の中点(Vc)は2.5Vの直流電圧なので交流はゼロとなり,交流的にGNDとみなすことができます.図1のVcをGNDとすると,コモンモードの入力容量と差動モードの入力容量は共にOPアンプの反転端子からGNDに接続されて並列接続になり,2つの入力容量の和をCinとすると,「Cin=3pF+1pF=4pF」になります.このCinを図4に示しました.以降の検討では図4のCinを用いて解説します.

●補償に使う負帰還容量を検討する

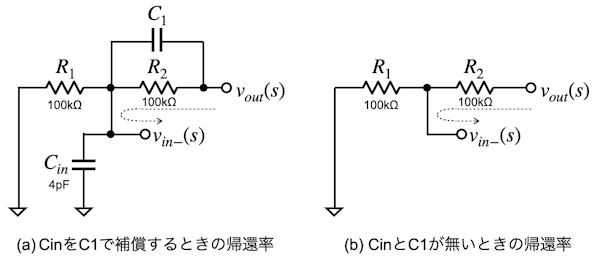

図5(a)は,図4の負帰還に関係する部分を抜き出しました.ピーキングが起きる原因は,Cinにより負帰還経路で周波数特性が変化し,その変化が反転アンプの周波数特性のピーキングとして現れます.C1の役割は,Cinによる負帰還経路の周波数特性の変化をキャンセルして補償します.C1によりCinの影響を補償できると,図5(b)のように負帰還経路はR1とR2で決まるようになります.C1の調整は,図5(a)を図5(b)の状態に近づける検討になります.

(a)は図4の帰還率を検討する回路.

(b)はCinとC1が無い帰還率を表す回路.

C1による補償は,図5(a)の周波数特性を図5(b)に近づける検討になる.

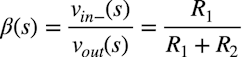

負帰還経路の検討は帰還率を用います.帰還率は,図5(a)と図5(b)のvout(s)が入力になり,vin-(s)を出力とした減衰率のことです.帰還率をβ(s)とすると,図5(b)の近づけたい負帰還経路の帰還率は式1になります.

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(1)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(1)次に図5(a)のCinとC1が加わった帰還率は式2になります.

・・・・・・・・・・・・・・・(2)

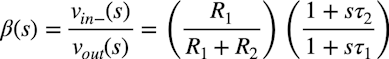

・・・・・・・・・・・・・・・(2)ここで式2の時定数τ1は式3になります.

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(3)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(3)そして,式2の時定数τ2は式4になります.

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(4)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(4)式2で「τ1=τ2」になるように調整をすると,「1+sτ1」と「1+sτ2」が打ち消されて,式1に近づけることができます.この調整をC1でおこないます.式3のτ1と式4のτ2を等しいとすると,式5の関係になります.

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(5)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(5)図5(a)より「R1=R2=100kΩ」なので,式5を使うと「Cin=C1=4pF」になるようにC1を選びます.解答の答え合わせとして,4択の(a)~(d)で4pFに近いのは,(b)の3.9pFになります.

●負帰還容量を変化させてゲイン周波数特性を確認する

図6は図1のゲイン周波数特性をシミュレーションする回路になります.C1の容量は「.stepコマンド」で変化させます.図6ではC1が無い状態として「C1=0pF」,そして4択の「1pF,3.9pF,6.8pF,10pF」を入れ替えてシミュレーションします.ac解析の指定は図2と同じになります.

C1の値は0pF,1pF,3.9pF,6.8pF,10pFの5種類.

図7は,図6のシミュレーション結果になります.C1を調整していくと,ゲイン周波数特性のピーキングが抑えられることが確認できます.C1が3.9pFのときピーキングが無くなります.そしてC1を3.9pFより高くなると,ピーキングはより抑えることができますが,帯域幅が狭くなります.帯域幅を広くしつつ,ピーキングを抑えるのは「C1=3.9pF」になります.

3.9pFで補償するとゲイン周波数特性のピークは抑えられる.

以上,OPアンプの入力容量を負帰還容量で補償する考え方を解説しました.基板にOPアンプを実装したとき,OPアンプの入力容量以外に基板の配線で発生するものも加わります.このため基板の配線で発生する容量を低くすることも大切です.

◆参考・引用*文献

アナログ・デバイセズ:ADA4098のデータシート

解説に使用しました,LTspiceの回路をダウンロードできます.

LTspice10_014.zip

●データ・ファイル内容

Closeloop Gain No Compensation.asc:図2の回路

Closeloop Gain No Compensation.plt:図2のプロットを指定するファイル

Closeloop Gain Compensation.asc:図6の回路

Closeloop Gain Compensation.plt:図6のプロットを指定するファイル

■LTspice関連リンク先

(01) LTspice ダウンロード先

(02) LTspice Users Club

(03) LTspice メール・マガジン全アーカイブs

(04) ◆LTspice電子回路マラソン・アーカイブs

(05) ◆LTspiceアナログ電子回路入門アーカイブs

(06) ◆LTspice電源&アナログ回路入門アーカイブs

(07) ◆IoT時代のLTspiceアナログ回路入門アーカイブs

(08) ◆オームの法則から学ぶLTspiceアナログ回路入門アーカイブs

(09) ◆LTspiceエデュケーショナル・ファイルで学ぶアナログ回路アーカイブs

(10) ◆LTspiceドット・コマンドから学ぶアナログ回路アーカイブs

(11) ◆LTspiceで始める実用電子回路入門アーカイブs