バックライトに適したPWM調光機能付きLEDドライバ

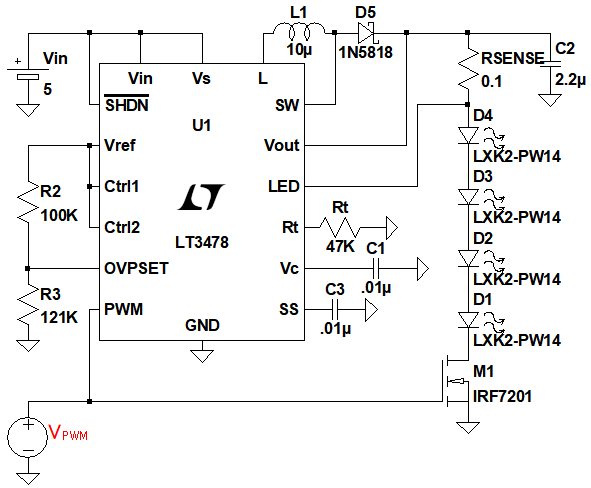

図1は,PWM調光機能付きLEDドライバIC(LT3478)を使用したLED点灯回路です.この回路で,PWMを使用してLEDの明るさをコントロールしている理由として,最も妥当なのは,(a)~(d)のどれでしょうか.

PWMを使用してLEDの明るさをコントロールしている理由は?

(b) LEDの寿命を長くするため

(c) LEDの発熱を小さくするため

(d) LEDの明るさを変えても発光色を変えないため

LT3478には昇圧機能があり,電流検出抵抗(RSENSE)を使用してLED電流が一定値になるよう,昇圧電圧をコントロールします.VPWMが調光用のPWM(Pulse Width Modulation)信号で,MOSトランジスタのM1のオン・デューティ比を変化させることで,LEDの明るさをコントロールします.

LEDの明るさは,LEDに流す電流値によって変えることができます.LEDの電流を変えるのではなく,PWMで明るさを変えるのはなぜかという観点で考えてください.

LEDは,LEDに流す電流を変えることで明るさをコントロールすることができます.ただし,電流値を変えることで,わずかに発光色が変化します.

PWMを使用すると,LEDに流す電流を一定にしたまま明るさを変えることができるため,明るさを変えても発光色は変わりません.そのため,正解は(d)ということになります.

なお,PWMを使用しても最大輝度を大きくできるわけではないため,(a)は不正解です.また,PWMを使用して明るさをコントロールしても,LEDの発熱や寿命には大差がないため,(b)と(c)も正解ではありません.

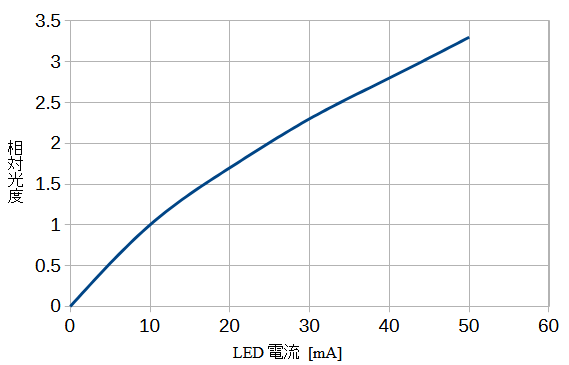

●LEDに流す電流と明るさの関係

図2は,NECW425B(White)という白色LEDの,LED電流と相対光度のグラフです(1).横軸がLED電流で,縦軸はLED電流が10mAのときの光度を1とした相対光度になっています.このように,LEDの明るさはLEDに流す電流によって変えることができます.

LEDの明るさはLEDに流す電流によって変えることができる.

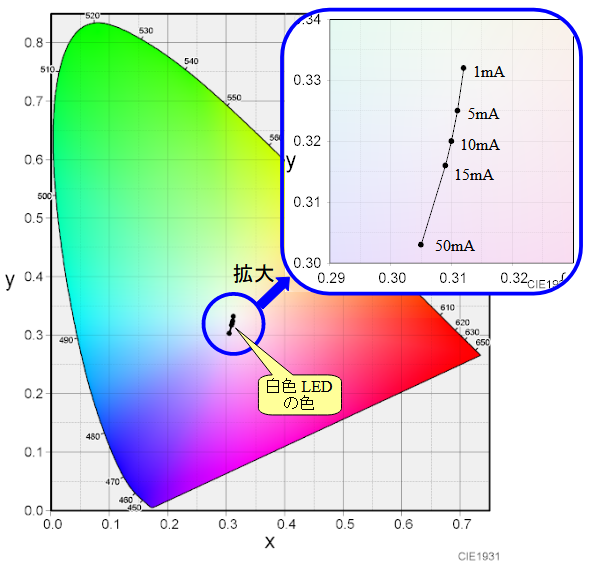

●LED電流で明るさを変えたときの問題

多くの用途では,LEDの明るさを変えたい場合,LED電流を変えることで対応できます.ただし,液晶のバックライトや撮影用の照明等,発光色が少しでも変化することが許されない用途では,LED電流による明るさ調整では問題が発生します.LEDは電流を変えることで,発光色が微妙に変化してしまうためです.

図3は,色度図(光の色をxy座標で表したもの)上に,白色LED(NECW425B)に流す電流を変えたときの発光色をプロットしたものです(2).わずかですが,電流を大きくすると青色方向に発光色が変化していることが分かります.

電流を大きくすると,青色方向にわずかに発光色が変化している,

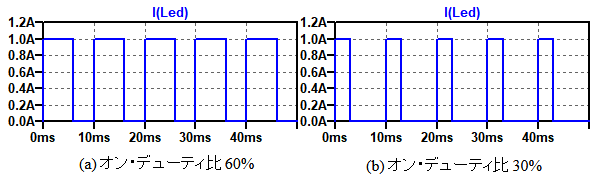

●PWMを使用してLEDの明るさを変える

LEDの発光色を変えずに,明るさを変える方法として,PWM調光があります.PWM調光は,図4のように,発光しているときのLED電流は一定として,発光と消灯を高速(100Hz以上)で繰り返し,発光時間と消灯時間の比(オン・デューティ比)により明るさをコントロールします.PWM周波数を100Hz以上とすることで,人間の目には連続して発光しているように見えます.図4(a)はオン・デューティ比が60%で,図4(b)はオン・デューティ比が30%となっています.(a)の方が(b)よりも発光している時間が長いため,より明るく発光しているように見えます.PWM調光の場合は,発光しているときのLED電流が一定となるため,発光色変化の問題はありません.

(a)の方が(b)よりも発光している時間が長いため,より明るく発光しているように見える.

●PWM調光機能

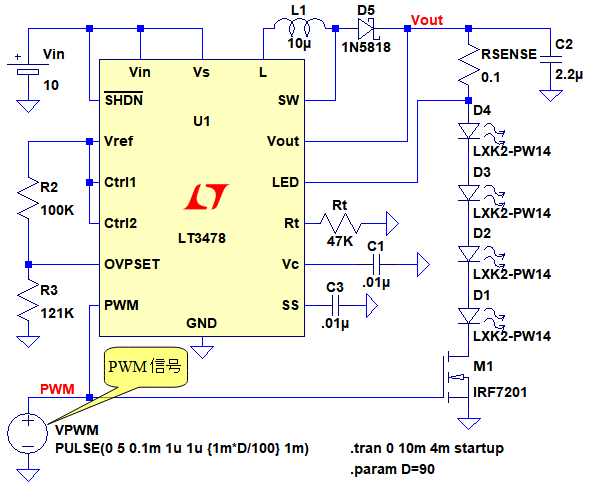

図5は,LEDドライバIC(LT3478)によるPWM調光機能をシミュレーションするための回路です.LT3478には昇圧機能が内蔵されており,コイル(L1)をSW端子でON/OFFすることでVout端子の電圧を昇圧します.そのため,直列接続した複数のLEDを点灯させることができます.

VPWMでMOSトランジスタのM1をON/OFFさせることで,LED電流をON/OFFする.

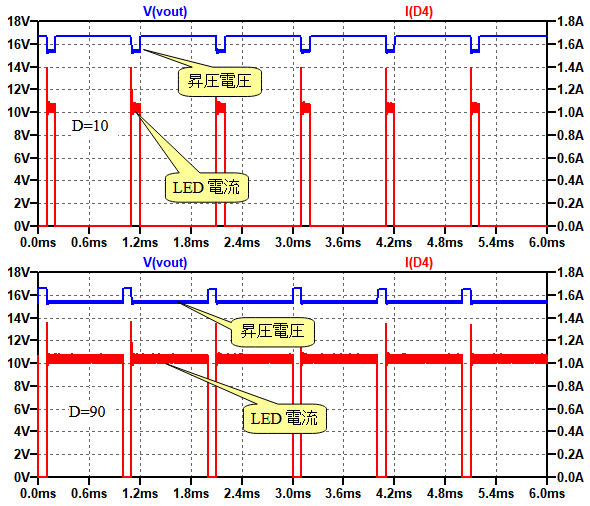

そして,LED電流検出抵抗のRSENSEの両端電圧が一定値になるように,昇圧電圧をコントロールします.その結果,LEDには一定の定電流を流すことができます.図5のように,Ctrl1ピンとCtrl2ピンをVref端子に接続した場合のLED電流(ILED)は,式1で計算することができます.RSENSEを0.1Ωとすると,LED電流は1.05Aになります.

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(1)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(1)昇圧回路を使用したLED点灯回路については,「LTspiceとデータシートで学ぶ実践アナログ回路入門:白色LEDドライバICの動作」を参照してください.

LT3478にはPWM調光機能が内蔵されています.図5では,VPWMが調光のためのPWM信号を発生させる信号源となっています.VPWMでMOSトランジスタのM1をON/OFFさせることで,LED電流をON/OFFします.ただし,単純にM1をON/OFFさせただけでは,定電流昇圧機能が誤動作してしまいます.そのため,VPWMを LT3478のPWM端子にも加え,LEDを点灯するときだけ昇圧動作を行うようにします.

●PWM調光機能をシミュレーションする

図5の回路では,シミュレーション時間を短縮するため,PWM信号の周波数は1kHzとし,Dというパラメータでオン・デューティ比(%表記)を設定できるようにしています.また,Vout端子を昇圧するためのスイッチング周波数は,Rt端子に接続された抵抗の値によって決まります.図5では,スイッチング周波数が約700kHzとなるよう,47kΩの抵抗を接続しています.

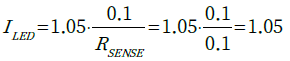

図6は,図5のシミュレーション結果です.上段がD=10としてオン・デューティ比を10%としたときの,LED電流(赤線)と昇圧電圧(青線)です.下段はD=90としてオン・デューティ比を90%としたときの,LED電流(赤線)と昇圧電圧(青線)です.

上段がオン・デューティ比10%で,下段がオン・デューティ比90%の結果.

LEDがONしているときのLED電流は,どちらも1.05Aとなっています.また,昇圧電圧は多少の変動はありますが,正常に昇圧できています.このように,PWM信号によりLEDのオン・デューティ比を可変し,LEDの明るさをコントロールすることができます.

●周囲温度に合わせて,LED電流をコントロールする機能

LT3478は,PWM調光機能とは別に,Ctrl1端子とCtrl2端子を使用して,周囲温度によって,LED電流を変化させる機能があります.LEDにダメージを与えずに使うことのできる最大許容電流は,周囲温度が高くなるほど小さくなっていきます.そのため,一般的には高温時にダメージ与えないよう,常温時のLED電設を小さめの値に設定することが行われます.一方,LT3478は,Ctrl1端子とCtrl2端子により,それぞれの周囲温度に合わせてLED電流を最適化することができます.

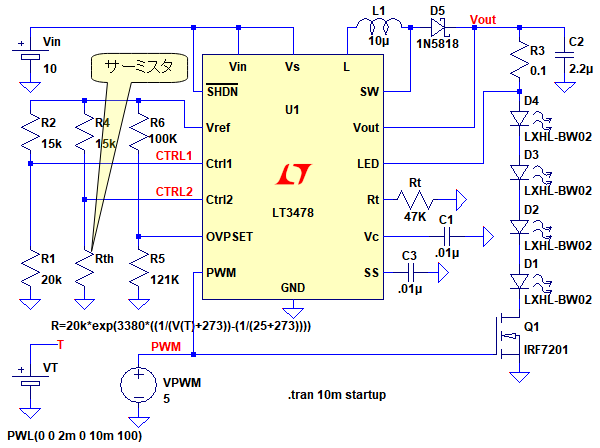

図7は,LT3478のLED電流コントロール機能をシミュレーションするための回路です.LT3478では,Ctrl1端子とCtrl2端子の電圧で,LEDの電流をコントロールすることができます.そして,Ctrl1端子の電圧とCtrl2端子の電圧のうち,低い方の電圧により,LED電流が決定されるようになっています.

VTの電圧を変化させることで,温度が変化したときの状況をシミュレーションできる.

そこで,Ctrl1端子には抵抗分割により,一定の電圧を印加し,Ctrl2端子にはGND側の抵抗をサーミスタ(Rth)に置き換えた抵抗分割で電圧を印加します.すると,Ctrl2端子の電圧は温度上昇に合わせて低下します.このようにして,LED電流を温度によってコントロールします.

シミュレーション用の回路では,電圧源VTの出力T点の電圧V(T)を温度とみなし,サーミスタ(Rth)の抵抗値を次のように設定しています.

R=20k*exp(3380*((1/(V(T)+273))-(1/(25+273))))

このように設定することで,VTの電圧を変化させることで,サーミスタの温度が変化したときの状況をシミュレーションすることができます.

図7では,VTの値を解析開始2ms時は0Vで,10ms後に100Vになるよう変化させ,温度が0℃から100℃に変わったときのLED電流をシミュレーションします.なお,シミュレーション結果を分かりやすくするため,PWM信号を直流電圧として,PWM動作ではなく,連続動作としています.

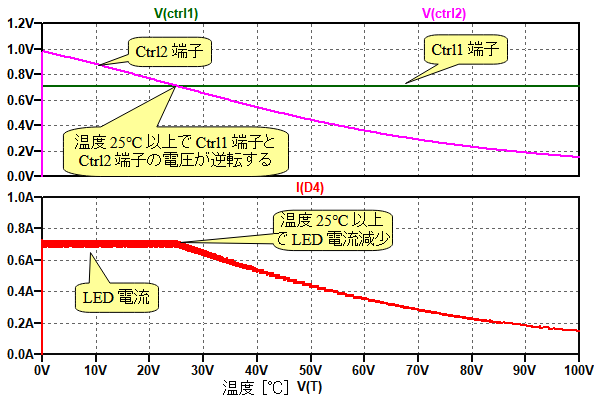

図8は,図7のシミュレーション結果です.横軸を時間から,T点の電圧V(T)に変更していますので,横軸を温度とみなすことができます.

横軸を,時間からT点の電圧V(T)に変更しているため,横軸は温度とみなせる.

上段がCtrl1端子とCtrl2端子の電圧で,下段がLED電流です.サーミスタの抵抗値が温度上昇とともに小さくなるため,Ctrl2端子の電圧は温度上昇とともに低下していきます.

そして,温度が25℃以上になると,Ctrl1端子とCtrl2端子の電圧の大きさが逆転します.そのため,25℃以上になると,LED電流が減少をはじめます.このように,LT3478を使用すると,高温でLEDが破壊しないように,それぞれの温度でLED電流を最適化することができます.

以上,PWM調光機能付きLEDドライバIC(LT3478)の使い方を解説しました.LT3478 の詳しい情報に関しては,LT3478のデータシート(3)を参照してください.

◆参考・引用*文献

(1) 日亜化学工業:LEDの光度調整について

(2) Phonon:色度図作成ソフト ColorAC のページ

(3) アナログデバイセズ:LT3478のデータシート

解説に使用しました,LTspiceの回路をダウンロードできます.

LTspice10_013.zip

●データ・ファイル内容

LT3478.asc:図5の回路

LT3478.plt:図6のグラフを描画するためのPlot settinngsファイル

LT3478_temp.asc:図7の回路

LT3478_temp.plt:図8のグラフを描画するためのPlot settinngsファイル

■LTspice関連リンク先

(01) LTspice ダウンロード先

(02) LTspice Users Club

(03) LTspice メール・マガジン全アーカイブs

(04) ◆LTspice電子回路マラソン・アーカイブs

(05) ◆LTspiceアナログ電子回路入門アーカイブs

(06) ◆LTspice電源&アナログ回路入門アーカイブs

(07) ◆IoT時代のLTspiceアナログ回路入門アーカイブs

(08) ◆オームの法則から学ぶLTspiceアナログ回路入門アーカイブs

(09) ◆LTspiceエデュケーショナル・ファイルで学ぶアナログ回路アーカイブs

(10) ◆LTspiceドット・コマンドから学ぶアナログ回路アーカイブs

(11) ◆LTspiceで始める実用電子回路入門アーカイブs