2つのOPアンプとブリッジ接続負荷で音量を2倍

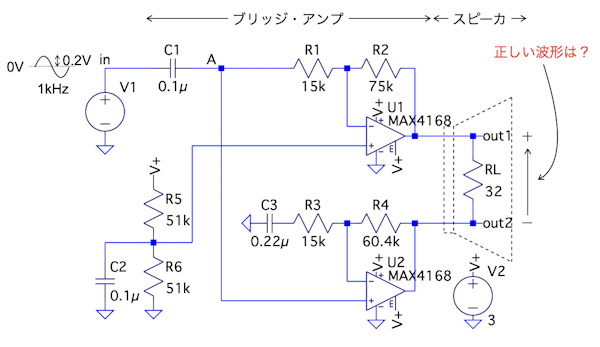

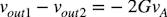

図1は,スピーカの負荷抵抗(RL)をブリッジ接続負荷にし,2つのOPアンプを内蔵しているMAX4168を使った負帰還アンプ(ブリッジ・アンプ)の出力(out1,out2)で,電圧振幅を2倍にする回路です.

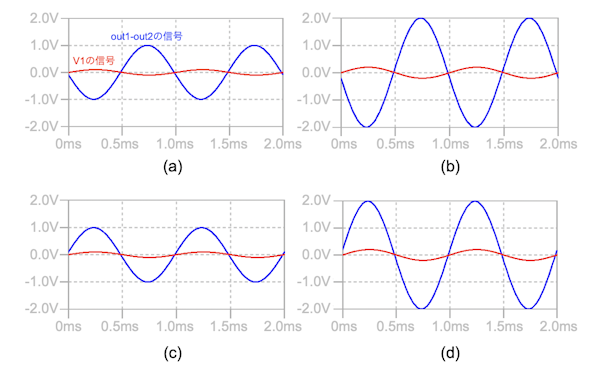

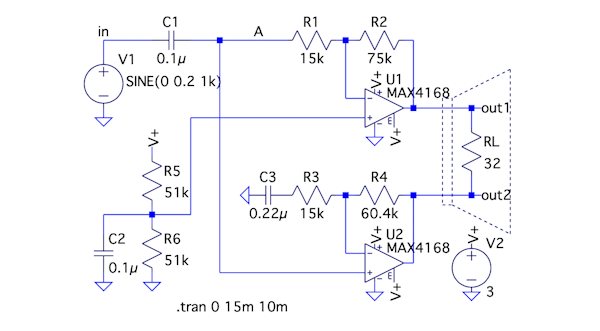

図2は,図1のV1の入力信号とRLの両端に加わる出力電圧「out1-out2」の出力信号を示した波形となります.

V1の入力信号が,振幅:0.2V,周波数:1kHzの正弦波の場合,図1の波形として正しいのは,図2の(a)~(d)どれでしょうか.ただし,OPアンプは,V2の単一電源(3V)で動作し,RLの32Ωを動作できる出力電流能力があります.

2つのOPアンプを使って,電圧振幅を2倍にする.

(a)の波形 (b)の波形 (c)の波形 (d)の波形

図1のR1,R2,U1は反転アンプでout1が出力,R3,R4,C3,U2は非反転アンプでout2が出力です.2つのアンプで増幅したout1とout2の信号波形がどうなるかが分かると,RLの両端にかかる出力信号が分かります.

V1の信号は,C1とR1で決まるコーナ周波数が「1/2πC1R1=106Hz」のハイ・パス・フィルタを通り,図1のAに伝わります.V1の周波数は,1kHzなので106Hzより高い周波数です.なので,図1のAの信号はV1の交流信号と同じになり,振幅が0.2V,周波数が1kHzになります.この図1のAの信号がR1,R2,U1からなる反転アンプとR3,R4,C3,U2からなる非反転アンプの入力信号になります.

次にout1は,図1のAの信号を「-R2/R1=-5倍」の反転アンプで増幅した信号です.out1の信号は位相がV1と逆位相で,振幅が1V,周波数が1kHzの信号になります.out2は,「1/2πC3R3=48Hz」以上の交流信号を,「1+R4/R3=5倍」の非反転アンプで増幅した信号です.out2の信号は,位相はV1と同位相で,振幅が1V,周波数が1kHzの信号になります.

スピーカのRLの両端にかかる出力信号は,out1からout2を引いた信号です.出力信号はV1と逆位相で,振幅が2V,周波数が1kHzになります.この波形は(b)になります.このようにブリッジ・アンプでスピーカのブリッジ接続負荷を動作すると,反転アンプと非反転アンプで設定したゲインの2倍になるのが特徴です.

●低電圧の単一電源でスピーカを動作させるアンプ

低電圧の単一電源(図1では3V)でスピーカを動作させるには,OPアンプは,低い単一電源で動作し,出力のダイナミック・レンジを広くするため,出力振幅が電源からGNDまでフルに動作するレール・ツー・レールOPアンプを用います.スピーカを動作させるアンプは,このような特徴のあるOPアンプを使って,OPアンプ1個で構成するもの,あるいはOPアンプ2個を使ってブリッジ・アンプを構成するものがあります.ここでは,この2つの方式について解説します.使用するOPアンプは,単一電源で,入出力レール・ツー・レールのMAX4166(OPアンプ1個)とMAX4168(OPアンプ2個)を用います.

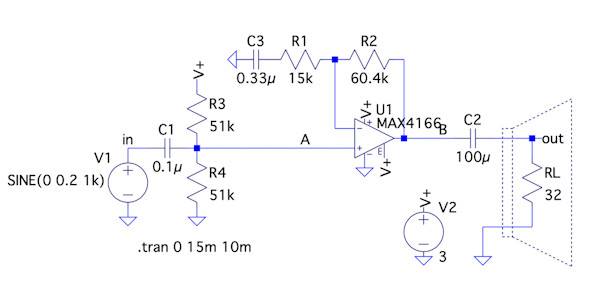

●OPアンプ1個で作るスピーカ・ドライバ

まず,OPアンプ1個で作るスピーカ・ドライバを解説します.図3の回路はOPアンプ1個で作るスピーカ・ドライバで,MAX4166のデータシートにある標準的なアプリケーション回路になります.このデータシートは連番のOPアンプMAX4165~MAX4169で共通になります.各OPアンプの違いは,パッケージ当たりのOPアンプの回路数と,シャットダウン機能の有無になります.

C1(0.1μF)とC2(100μF)は直流カットのコンデンサ.

C3(0.33μF)は非反転アンプで交流信号のみを増幅するためのコンデンサ.

●スピーカ・ドライバの特徴

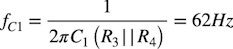

ここでは,図3の回路動作について解説し,OPアンプ1個で作るスピーカ・ドライバの特徴を検討します.図3のスピーカ・ドライバ回路は,V1の直流をC1で直流カットし,R3とR4の分圧回路で決まる図3のAの直流電圧にV1の交流信号を加えます.C1とR3||R4(R3とR4の並列抵抗)はハイ・パス・フィルタなので,式1のコーナ周波数より高い周波数が図3のAの直流電圧に加わります.

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(1)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(1)

R1,R2,C3,U1からなる非反転アンプは,図3のAの交流信号を増幅し,直流は,ゲインが1になるアンプになります.具体的には,式2のC3とR1で決まるコーナ周波数より高い周波数を増幅します.

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(2)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(2)

式2のコーナ周波数より十分高い周波数の信号では,C3のインピーダンスが低くなるので,C3をショートして考えることができます.ショートにしたときのゲインは式3になります.

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(3)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(3)

そして,式2のコーナ周波数より十分低い周波数の信号と直流電圧は,C3のコンデンサをオープンにして考えることができます.オープンにするとユニティ・ゲイン・バッファに見えるので,式4のゲインになります.式3と式4より,図3のAの交流信号を5倍で増幅し,直流は増幅せずに1倍で出力することが分かります.

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(4)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(4)

次に,C2の100μFの大きなコンデンサは,非反転アンプの出力とスピーカ間の直流カットに使います.図3のようにC2を100μFとすると,スピーカのRLで決まるハイ・パス・フィルタのコーナ周波数は式5の50Hzになります.このように低周波の信号をスピーカに伝えようとすると,C2の容量は大きくなります.

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(5)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(5)

ここまでをまとめると,C1(0.1μF)とC2(100μF)は直流カットのコンデンサ,C3(0.33μF)は非反転アンプで交流信号を増幅し,直流のゲインは1倍にするためのコンデンサになります.図3のスピーカ・ドライバはOPアンプ1個で構成できますが,C3の直流カットのコンデンサ容量が大きくなるのが特徴の回路になります.

●スピーカ・ドライバの確認

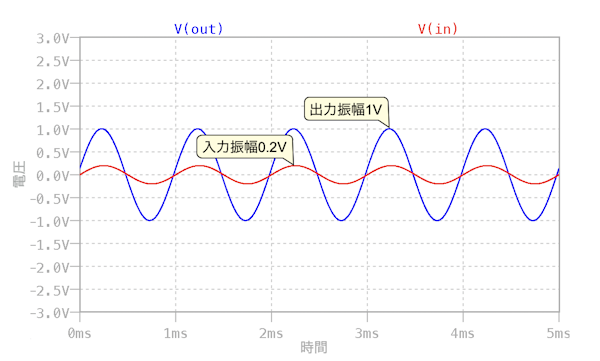

図4は,図3のシミュレーション結果になります.シミュレーションは「.tran 0 15m 10m」のドット・コマンドで,0ms~15ms間をtran解析し,データの保存は10msから行うシミュレーションになります.データの保存が始まった10msが,図4のプロットの0msに相当します.

出力は,振幅が1Vの正弦波になる.

図4のV(in)はV1の波形で振幅が0.2Vで周波数が1kHzの正弦波になります.V(out)はスピーカ・ドライバの出力波形で,V1の正弦波を式3で検討した5倍のゲインで増幅するので,1Vの振幅になることが分かります.

●ブリッジ・アンプの特徴

次に,図1の2つのOPアンプを使ったブリッジ・アンプの回路動作について解説します.図3のOPアンプ1個で作るスピーカ・ドライバより改善する点を調べます.図1はOPアンプ2個で作るブリッジ・アンプで,MAX4168を使用しています.MAX4168は1つのパッケージにOPアンプ(図3のMAX4166)が2回路入ったICになります.図1のブリッジ・アンプはデータシートにある回路を参考した回路になります.

まず,図1の回路動作とブリッジ・アンプのゲインを検討します.図1は,V1の直流をC1で直流カットします.図1のAの直流電圧は,OPアンプU1の2つの入力端子はバーチャル・ショートであることから,R5とR6の分圧回路の電圧(1.5V)になります.この図1のAの直流電圧にV1の交流信号を加えます.図1のAの信号は,R1,R2,U1からなる反転アンプと,R3,R4,C3,U2からなる非反転アンプの共通の入力になります.次は,この関係を使って,out1とout2のそれぞれのゲインを求めます.その結果からスピーカにあるブリッジ接続負荷にしたRLの両端にかかる「out1-out2」のゲインを検討します.

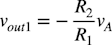

out1の交流信号vout1は,図1のAの信号vAを反転アンプのゲインで増幅したものなので式6になります.

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(6)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(6)

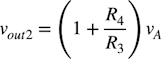

R3,R4,C3,U2からなる非反転アンプは,図3の非反転アンプと同じ動作です.out2の交流信号vout2は,図1のAの信号vAを非反転アンプのゲインで増幅したものなので式7になります.

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(7)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(7)

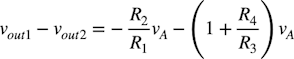

スピーカのRLの両端にかかる出力信号は,out1からout2を減じた信号なので式8になります.

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(8)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(8)

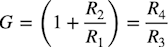

非反転アンプと反転アンプの抵抗比で決まるゲインは,式9のように等しくなるように設定します.ここでは,図3のスピーカ・ドライバの回路のゲインと合わせ,式9は「G=5」になるように抵抗を調整しています.

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(9)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(9)

式9の等しくしたゲインのとき,out1からout2を減じた信号は式10になります.式10のマイナスの符号は,図1のAの信号から逆位相になることを意味します.そして2Gは非反転アンプと反転アンプの抵抗で決まるゲインを2倍したゲインになることが分かります.このように図1の回路は,図3の回路より2倍高いゲインを得られるのが特徴で,図3からの改善になります.

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(10)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(10)

次に,図1のスピーカにあるRLの両端にかかる直流電圧を検討します.図1の反転アンプと非反転アンプの入力は,共通の図1のAの信号なので,同じ直流電圧(1.5V)が加わります.これよりout1とout2の直流電圧は,同じになるので,RLの両端にかかる直流電圧は,0とみなせます.この効果により,図3のスピーカ・ドライバの直流カットに使ったC2(100μF)を省くことができます.このように大きな容量の直流カットが必要ないこともブリッジ・アンプの特徴になり,図3からの改善になります.

●ブリッジ・アンプのシミュレーション

図5は,図1をシミュレーションする回路になります.ドット・コマンドは,図3のスピーカ・ドライバと同じです.

図6は,図5のシミュレーション結果になります.図6の上段はout1とout2の信号波形です.R5とR6で分圧した1.5Vを中心に,2つの波形は逆位相になっているのが分かります.そのときの振幅は,V1の0.2Vを5倍した1Vの振幅になっています.図6の下段は,ブリッジ・アンプでスピーカにあるブリッジ接続負荷されたRLの両端にかかる出力波形V(out1,out2)と,V1の入力波形V(in)になります.出力波形はV1の位相から逆位相で出力振幅は2Vになり,解答の(b)のプロットになります.

上段はout1とout2の信号波形をプロット.

下段はブリッジ・アンプでRLの両端にかかる出力波形と,V1の入力波形をプロット.

以上,低電圧の単一電源でスピーカを動作する,1つのOPアンプと2つのOPアンプを使ったブリッジ・アンプについて解説しました.低電圧の単一電源のときは,スピーカのRLの両端にかかる電圧を2倍にできる2つのOPアンプを使ったブリッジ・アンプの方がよく用いられています.

◆参考・引用*文献

アナログ・デバイセズ:MAX4166のデータシート

アナログ・デバイセズ:MAX4168のデータシート

解説に使用しました,LTspiceの回路をダウンロードできます.

LTspice10_008.zip

●データ・ファイル内容

Speaker Amplifeir tran.asc:図3の回路

Speaker Amplifeir tran.plt:図3のプロットを指定するファイル

Bridge Amplifeir tran.asc:図5の回路

Bridge Amplifeir tran.plt:図5のプロットを指定するファイル

■LTspice関連リンク先

(01) LTspice ダウンロード先

(02) LTspice Users Club

(03) LTspice メール・マガジン全アーカイブs

(04) ◆LTspice電子回路マラソン・アーカイブs

(05) ◆LTspiceアナログ電子回路入門アーカイブs

(06) ◆LTspice電源&アナログ回路入門アーカイブs

(07) ◆IoT時代のLTspiceアナログ回路入門アーカイブs

(08) ◆オームの法則から学ぶLTspiceアナログ回路入門アーカイブs

(09) ◆LTspiceエデュケーショナル・ファイルで学ぶアナログ回路アーカイブs

(10) ◆LTspiceドット・コマンドから学ぶアナログ回路アーカイブs

(11) ◆LTspiceで始める実用電子回路入門アーカイブs