低雑音OPアンプを使ったマイクアンプ

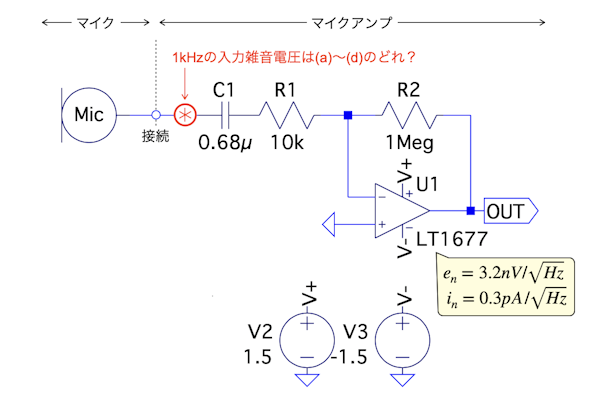

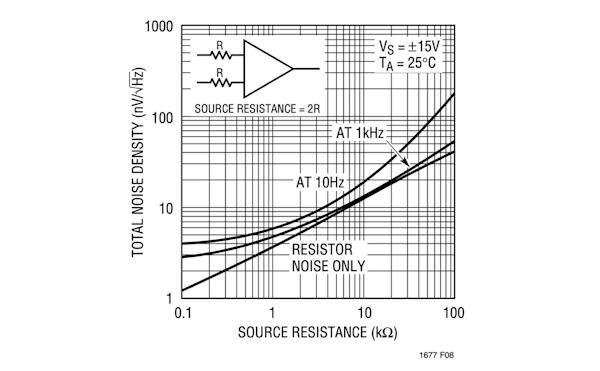

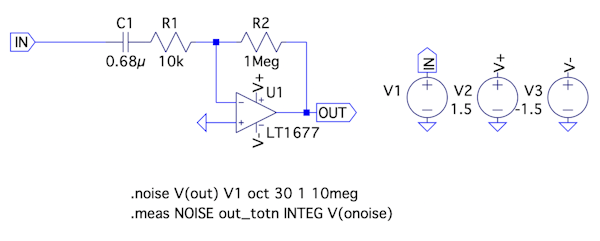

図1は,低雑音OPアンプ(LT1677)を使ったマイクアンプです.C1は直流をカットするコンデンサです.C1とR1でハイ・パス・フィルタになり,そのコーナ周波数は23Hzです.コーナ周波数より高い周波数の1kHzのとき,図1の接続点に見えるマイクアンプの入力雑音電圧に近いのは(a)~(d)のどれでしょうか.ただし,OPアンプの反転端子に見える雑音電圧はデータシートより「en=3.2nV/√Hz」,OPアンプの入力端子の雑音電流は「in=0.3pA/√Hz」,温度は27℃です.

マイクアンプの入力雑音電圧は(a)~(d)のどれ?

(a) 7nV/√Hz (b) 10nV/√Hz (c) 14nV/√Hz (d) 20nV/√Hz

図1の入力雑音電圧は,OPアンプの入力端子に見える雑音電圧(en)と,雑音電流(in)と,負帰還アンプを構成する抵抗から求めることができます.enとinはデータシートから分かり,図1に示しています.

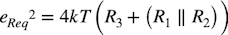

図1の入力雑音電圧は,OPアンプの入力端子に見える雑音電圧(en)や雑音電流(in),負帰還アンプの等価抵抗(Req)の熱雑音の3つから求めることができます.具体的には,C1とR1のハイ・パス・フィルタの通過域ではC1がショートと考えると,式1の関係になります.式1は,負帰還アンプの雑音の検討でよく用いられる関係式になります.

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(1)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(1)

図1のマイクアンプで,ReqはR1とR2の並列抵抗(R1||R2=9.9kΩ)です.また,eReqはその並列抵抗の熱雑音で「eReq2=4kTReq」となります.ここでkはボルツマン定数で,1.38×10-23J/K-1,Tは絶対温度で27℃のとき300Kです.

式1へ「en=3.2nV/√Hz」,「in=0.3pA/√Hz」,「Req=R1||R2=9.9kΩ」,Reqを使って求めた「eReq=12.8nV/√Hz」を入れると「vinoise=13.5nV/√Hz」です.これより,(a)~(d)の中で近いのは,(c) の14nV/√Hzになります.

●マイクアンプの概要

図1のマイクアンプは,LT1677のデータシートにあるアプリケーション回路になります.今回は,雑音の観点からマイクアンプの抵抗値の求め方について解説します.この求め方は,マイクアンプに限らず,他の負帰還アンプの雑音の検討にも使えます.

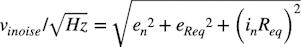

図2は,図1のマイクアンプの各素子に要求される事項をまとめました.OPアンプの反転端子は,バーチャル・グラウンドなので,C1とR1はハイ・パス・フィルタになり,図1のコーナ周波数は「fC=1/2πC1R1=23Hz」になります.これより,C1とR1のハイ・パス・フィルタのコーナ周波数より高い周波数では,R1が入力インピーダンスに見えます.R1に要求されるのは,マイクの出力インピーダンスとR1により信号が減衰しない程度に高くすることです.そして,マイクアンプに不要な雑音を追加しないように,R1とR2の抵抗を選びます.このときゲインは,R1とR2の比で決まるので,抵抗を選ぶときはこれも条件に加えます.今回はマイクの出力インピーダンスは数kΩ以下を想定しています.

R1とR2は,入力インピーダンスやゲイン,入力雑音電圧に関係する.

入力雑音電圧を低くするR1とR2を検討する.

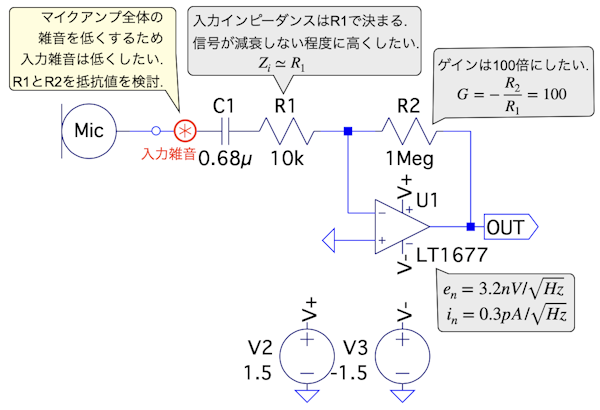

●等価抵抗と入力雑音電圧のプロットを使う

図1のマイクアンプを低雑音にしながらR1とR2の抵抗値を決めるとき,式1の等価抵抗(Req)と入力雑音電圧(vinoise)の関係を表したプロットを使います.このプロットはLT1677のデータシートにもあり,図3がデータシートから参照したものになります.図3のプロットは3つあり,10Hzと1kHzの雑音と,比較のため等価抵抗のみの熱雑音です.このプロットを参考にして,等価抵抗が何Ωなら入力雑音電圧は何V/√Hzというように調整をしていきます.

次は,一般的な負帰還アンプの入力雑音電圧は,式1になるのを机上計算で確認し,それをマイクアンプに適用して解答の答え合わせをします.机上計算で確認したあと,LTspiceで図3のプロットを再現し,図1のR1とR2の抵抗値の選び方を解説します.最後にシミュレーションで図1の入力雑音電圧を求め,解答と一致するか確認します.

データシートの14P,Figure 8,Total Noise vs Source Resistance.

●負帰還アンプの雑音

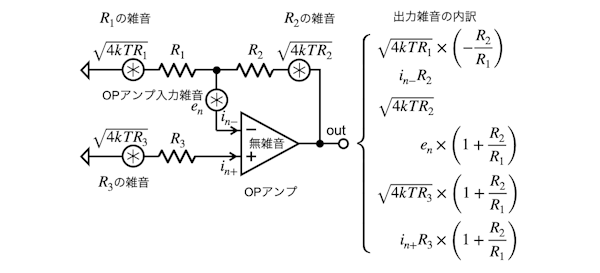

図4は,一般的な負帰還アンプで,R1やR2,R3の抵抗で発生する雑音と,OPアンプの入力雑音電圧(en)と入力雑音電流(in)を負帰還アンプへ加えました.この回路を用いて負帰還アンプの等価抵抗(Req)と入力雑音電圧(vinoise)の関係を調べます.

出力雑音の内訳も記載.

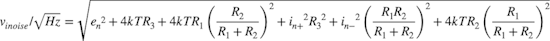

負帰還アンプは,図4の各雑音が増幅され,outに出力雑音として現れます.図4の右側に出力雑音電圧の内訳を載せました.負帰還アンプの入力雑音電圧「vinoise」は,出力雑音電圧の内訳に示した各雑音をノイズ・ゲイン「1+R2/R1」で除算して入力換算します.入力換算した複数の雑音を加えると,トータルの入力雑音電圧になります.複数の雑音を加えるには,二乗した雑音を加えて平方根することで求められます.具体的には,図4の入力雑音電圧は式2になります.

・・・・・(2)

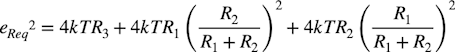

・・・・・(2)ここで,式2のR1やR2,R3の抵抗で発生する3つの雑音を,1つの等価抵抗の雑音「eReq」として表すと式3になります.

・・・・・・・・・・・(3)

・・・・・・・・・・・(3)式3を整理すると式4になります.

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(4)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(4)式4のR1やR2,R3からなる等価抵抗は式5になります.

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(5)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(5)次に,式2のin+とin-の雑音電流をinとし,式5の等価抵抗を使って近似すると式6になります.

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(6)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(6)ここまでの検討を用いて,式2へ式3と式6の結果を入れると,式1になります.解答で計算したように,図1の抵抗値とOPアンプの雑音を入れると,入力雑音電圧は(c) の14nV/√Hzになります.このように,OPアンプのデータシートにあるenとin,そして負帰還回路の等価抵抗(Req)が分かれば,式1を使って雑音の計算ができます.

●等価抵抗と雑音電圧の関係を確認する

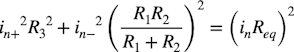

図5は,LTspiceを用いて,データシートにある図3と同じプロットを得るための回路になります.具体的には,負帰還アンプを一般的な形で表し,vinoiseとeReq,inReqの3つをプロットします.図3にはinReqのプロットがありませんが,これを加えると雑音電流により入力雑音電圧のvinoiseが影響を受ける様子が分かるので追加しています.

図5のドット・コマンドは,「ereq」や「inreq」など机上計算の式をLTspiceに入れ,プロットするので,コマンド数が増えています.そこで,次に詳細を解説します.

▼ノイズ解析のコマンド

▼Ra,Rbを「.step」コマンドで変化させる.Rcは50Ωで固定する

.step dec param Rb 1k 1meg 10

.param Rc=50

▼inの値はデータシートを参照して入れる.データシートより1kHzの雑音電流は0.3pA

▼Reqの等価抵抗を計算する

▼ereqの変数にReqの熱雑音を計算して入れる

▼inreqの変数にinReqの雑音を計算して入れる

▼noise_1k の変数に1kHzでの入力雑音電圧を入れる.

●等価抵抗と各雑音電圧の関係よりR1とR2の抵抗値を選ぶ

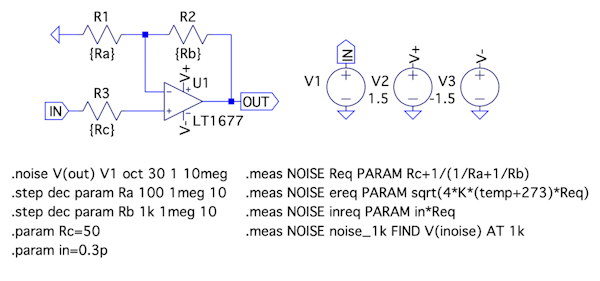

図6は,1kHzの入力雑音電圧(vinoiseは,noise_1kで表示),等価抵抗の熱雑音電圧(eReqは,ereqで表示),雑音電流に関係する雑音電圧(inReqは,inreqで表示)の3つのプロットになります.図6と図3の関係は,図6のnoise_1kが図3の「AT 1kHz」の矢印で示しているプロット,図6のereqが図3の「RESISTOR NOISE ONLY」で示しているプロットになります.このプロットはシミュレーション終了後に「ctrl+L」のショートカット・キーでログ・ファイルを開きます.そのウィンドウ中で右クリックして「Plot .step’ed .meas data」によりプロットします.

領域1と領域2の境は400Ωとデータシートに記載されている.

領域2と領域3の境は50kΩとデータシートに記載されている.

図6には領域1,領域2,領域3の3つがあります.LT1677のデータシートには1kHzにおける領域1と領域2の境は400Ω,領域2と領域3の境は50kΩと記載されています.この3つの領域でマイクアンプのR1とR2を選ぶことになります.具体的な検討は以下になります.

▼領域1

領域1の等価抵抗が400Ω以下はOPアンプの雑音電圧(en)が支配的になる領域です.この領域で使うとマイクアンプの入力雑音電圧(vinoise)は低くなりますが,自ずとR2の抵抗も400Ω以下になり,マイクアンプの入力インピーダンスが低下し,信号が減衰するので適しません.

▼領域2

領域2の等価抵抗が400Ω?50kΩまでは,等価抵抗の熱雑音が支配的になる領域です.この領域はマイクの出力インピーダンスとR1により信号が減衰しない程度に高くでき,不要な雑音を追加しないように,R1とR2の等価抵抗が選びやすい領域なので,ここを使います.

▼領域3

領域3の等価抵抗が50kΩ以上は,OPアンプの雑音電流が支配的になる領域です.この領域はマイクアンプの入力雑音電圧(vinoise)が高くなるので,低雑音化にならず適しません.

マイクの出力インピーダンスは,数kΩ以下を想定しているので,R1は10倍ほど高くして,おおよそ10kΩが目安になってきます.R1を10kΩとすると,欲しいゲインは「G=-100倍」なので,R2は1MΩになります.1MΩも入手しやすい抵抗です.そしてマイクアンプの等価抵抗(Req)はR1とR2の並列抵抗(R1||R2)なので,「Req=9.9kΩ」になります.このときの雑音をプロットから調べると,解答で検討した14nV/√Hzになります.このような検討を繰り返し,R1とR2の抵抗を選びます.

●マイクアンプの雑音の周波数特性

図7は,図1の雑音の周波数特性をシミュレーションする回路になります.「.noise V(out) V1 oct 30 1 10meg」のドット・コマンドで1Hz~10MHz間をスイープします.「.meas NOISE out_totn INTEG V(onoise)」は1Hz?10MHz間の出力雑音を積分し,実効値で出力します.図1の入力になるマイクは簡易的にV1で置き換えています.

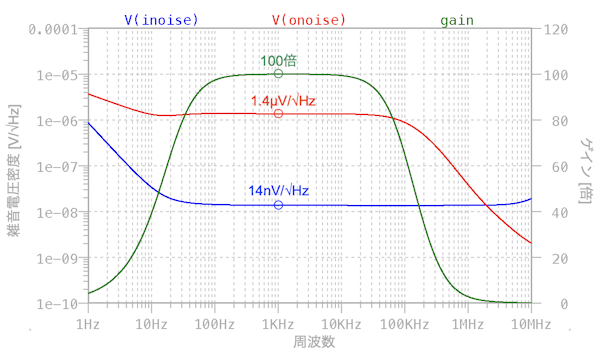

図8は図7のシミュレーション結果になります.図8には入力雑音電圧を表すV(inoise),out端子の出力雑音電圧を表すV(onoise),回路のゲイン周波数特性を表すgainの3つをプロットしました.

1kHzの入力雑音電圧は解答と一致する.

図8の1kHzの周波数では,マイクアンプの入力雑音電圧は解答の14nV/√Hzになるのが確認できます.そしてゲインは100倍なので,出力雑音電圧は入力雑音電圧を100倍した1.4μV/√Hzになるのが分かります.シミュレーション後にログ・ファイルを開き,1Hz~10MHz間の出力雑音の実効値を調べた結果は次のようになっています.

これより,マイクアンプの出力雑音電圧の実効値は455μVRMSになるのがシミュレーションで分かります.

以上,マイクアンプの雑音について検討しました.検討の中で用いた「等価抵抗と入力雑音電圧」ですが,データシートに記載がないOPアンプもあります.このようなときはLTspiceでプロットしたものを使うと便利です.図3の10Hzの特性をLTspiceで調べたいときは「.meas」で測定する周波数を10Hzにし,データシートから10Hzの電流雑音に変更するとプロットできます.

◆参考・引用*文献

アナログ・デバイセズ:LT1677データシート

解説に使用しました,LTspiceの回路をダウンロードできます.

LTspice10_006.zip

●データ・ファイル内容

Negative feeback Amplifer RTI LT1677.asc:図5の回路

Negative feeback Amplifer RTI LT1677.log.plt:図5のプロットを指定するファイル

MIC Amp.asc:図7の回路

MIC Amp.plt:図7のプロットを指定するファイル

■LTspice関連リンク先

(01) LTspice ダウンロード先

(02) LTspice Users Club

(03) LTspice メール・マガジン全アーカイブs

(04) ◆LTspice電子回路マラソン・アーカイブs

(05) ◆LTspiceアナログ電子回路入門アーカイブs

(06) ◆LTspice電源&アナログ回路入門アーカイブs

(07) ◆IoT時代のLTspiceアナログ回路入門アーカイブs

(08) ◆オームの法則から学ぶLTspiceアナログ回路入門アーカイブs

(09) ◆LTspiceエデュケーショナル・ファイルで学ぶアナログ回路アーカイブs

(10) ◆LTspiceドット・コマンドから学ぶアナログ回路アーカイブs

(11) ◆LTspiceで始める実用電子回路入門アーカイブs