基準電圧ICを使った定電流源回路

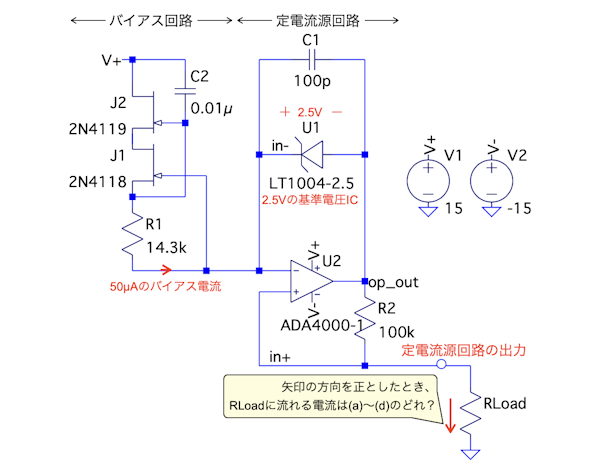

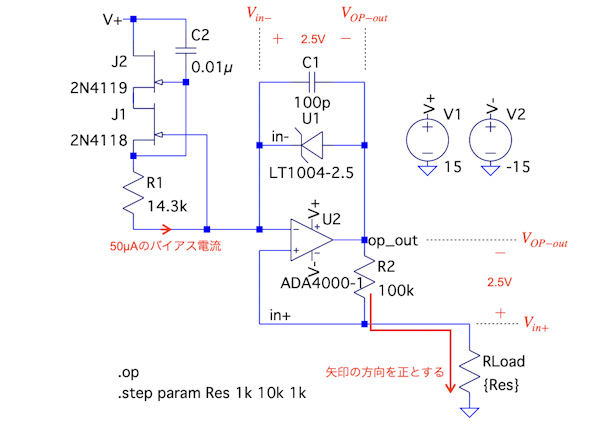

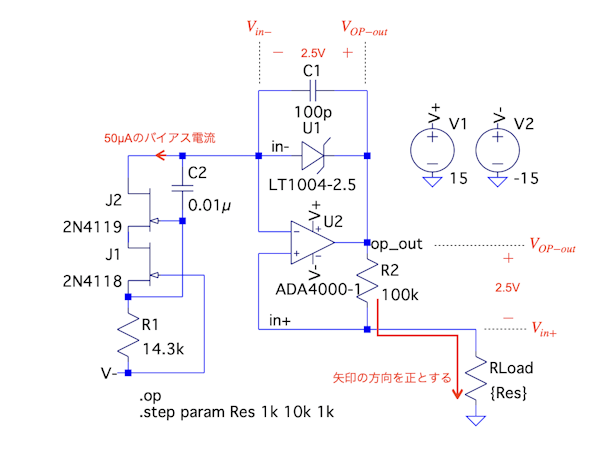

図1は,2.5Vの基準電圧IC(LT1004)を使った定電流源回路です.バイアス回路は,定電流源回路へバイアス電流を供給しています.図1において,定電流源回路の出力にRLoadを接続したとき,流れる電流は(a)~(d)のどれでしょうか.ただし,RLoadの電流の向きは矢印の方向を正とし,OPアンプの出力は飽和していないとします.

RLoadに流れる電流は(a)~(d)のどれ?

(a) -50μA (b) -25μA (c) +25μA (d) +50μA

2.5Vの基準電圧IC(LT1004)はツェナー・ダイオードの記号で表し,カソードとアノード間に2.5Vが発生します.この2.5VがOPアンプのバーチャル・ショートにより,回路のどこに伝わるかを検討すると,RLoadの電流が分かります.OPアンプ(ADA4000)はJFET入力であり,反転端子と非反転端子の入力バイアス電流は無視できて,ゼロとみなします.

バイアス回路からの電流は,基準電圧IC(LT1004)に流れて,OPアンプの反転端子と出力端子間の電圧は2.5Vになります.負帰還の効果によりOPアンプの反転端子と非反転端子はバーチャル・ショートなので,OPアンプの非反転端子と出力端子間の電圧も2.5Vになります.この電圧はR2の両端にかかり,R2の電流は「2.5V/100kΩ=25μA」になります.R2の電流はRLoadの電流と等しく,電流の向きが矢印の方向を正とすると,RLoadの電流は-25μAになり,(b)が正解になります.

●基準電圧ICの動作

基準電圧IC(LT1004)は,2端子のツェナー・ダイオードの記号で表しています.その記号から想像できるようにツェナー・ダイオードのような働きになります.具体的には,カソードからアノードに向かって電流が流れると,カソードとアノード間の電圧は,一定の電圧になります.この動作を集積回路で作ったのが基準電圧ICです.図1の基準電圧ICのカソードとアノード間の電圧は2.5Vになります.

ここでは,基準電圧IC(LT1004)の基本的な動作をデータシートの回路を使って確認します.その後,基準電圧ICを使った定電流源回路について解説します.

●基準電圧ICの使い方

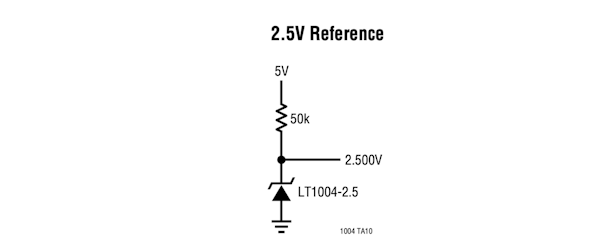

基準電圧ICの基本的な使い方について解説します.図2はLT1004のデータシートにある基準電圧ICの基本的な使い方を示す回路を参照しました.

図2は2.5Vの基準電圧を出力する回路になります.回路の動作は,5Vを50kΩに加えると電流が流れ,その電流は基準電圧ICのカソードからアノードへ流れます.このとき基準電圧ICのカソードは2.5Vになります.基準電圧ICの用途として,電気機器内で比較のための基準電圧として使う,シリーズ電源の基準となる電圧として使う,バッテリーの低電圧検出の基準電圧に使う等,正確な基準電圧を必要とする機器に使用されています.

●基準電圧ICの動作確認

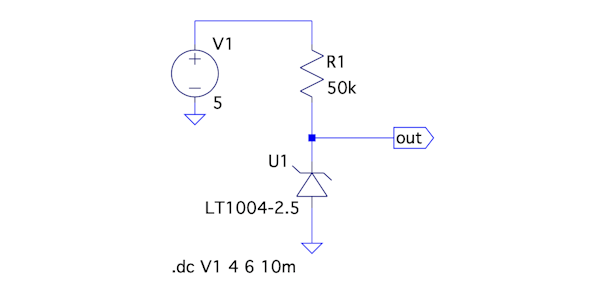

図3は,図2の2.5Vを出力する基準電圧ICの動作をシミュレーションする回路になります.図3では「.dc V1 4 6 10m」の「.dcコマンド」で,V1を4V~6Vまで10mVステップでスイープし,このときのoutの電圧をプロットします.

V1の電圧をスイープしたときのoutの電圧を調べる.

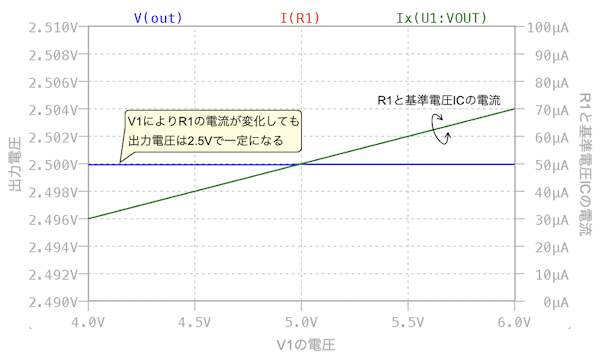

図4は,図3のシミュレーション結果になります.V1のスイープで電圧が変わると,R1の電流と基準電圧ICの電流も変わります.しかし,outの電圧は変わらずに2.5Vで一定の電圧になるのが分かります.

V1のスイープで基準電圧ICの電流が変わってもoutは2.5Vで一定の電圧になる.

●基準電圧ICを使った負(-)の定電流源回路

次に,図1の2.5Vの基準電圧IC(LT1004)を使った定電流源回路について解説します.図4は,図1をシミュレーションする回路です.

図4のOPアンプ(ADA4000)は,JFET入力です.JFET入力とは,接合型電界効果トランジスタを入力の差動回路で使っています.JFET入力のOPアンプは,反転端子と非反転端子の入力バイアス電流が低く,ADA4000のデータシートによると標準で5pAであり,無視することができます.

RLoadの抵抗値を変えたときの電流を調べる.

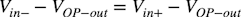

図4のV1とV2の電源が回路に加わると,J1,J2,R1からなるバイアス回路から50μAの電流が基準電圧ICに流れて,基準電圧ICの両端には2.5Vの電圧が発生します.そしてOPアンプを使った負帰還の効果により,OPアンプの反転端子と非反転端子はバーチャル・ショートになります.OPアンプの反転端子の電圧をVin-,非反転端子の電圧をVin+,OPアンプの出力端子の電圧をVop_outとすると,バーチャル・ショートにより式1の関係になります.

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(1)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(1)式1より,「Vin-- Vop_out=2.5V」なので,「Vin+- Vop_out=2.5V」になります.

「Vin+- Vop_out」はR2の両端にかかり,R2にはIR2の電流が流れます.R2の電流(IR2)はRLoadの電流(ILoad)と等しく,電流の向きが矢印の方向を正とすると式2になります.

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(2)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(2)式2へ「Vin+- Vop_out=2.5V」と「R2=100kΩ」を入れると,「ILoad=-25μA」となり,解答の(b)になるのが分かります.

これより,「Vin+- Vop_out」は基準電圧ICの精度が良い電圧を用い,その電圧をR2で除算した一定の電流が定電流源回路の出力から流れることになります.図4のC1とC2は定電流限回路とバイアス回路が安定動作させる補償コンデンサになります.

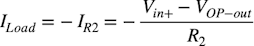

●負(-)の定電流源回路のシミュレーション

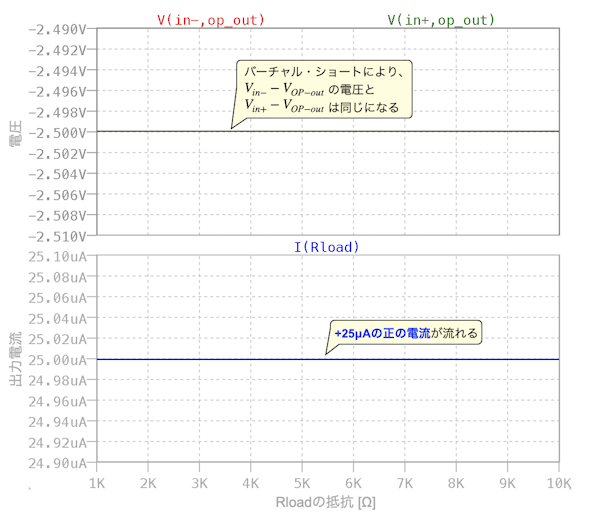

シミュレーションは,2つの特性を確認します.1つ目は,バーチャル・ショートにより式1の関係になるのを確認します.2つ目は,定電流源回路はRLoadが変わっても一定の電流を流し続ける特性を持つので,そのようになるのかを確認します.

具体的には,図4の「.step param Res 1k 10k 1k」のステップコマンドで,RLoadの抵抗値を1kΩ1~0kΩまで1kΩステップでスイープし,RLoadの電流を.op解析で調べます.

図6の上段は式1の関係をシミュレーションした結果になります.V(in-,op_out)はin-とop_out間の電圧,V(in+,op_out)はin+とop_out間の電圧になります.このようにOPアンプのバーチャル・ショートにより式1が成り立つので,2つのプロットは重なっています.そのときの電圧は基準電圧ICの2.5Vになるのが分かります.次に図6の下段はRLoadの電流になります.定電流源回路の出力はRLoadの電流です.プロットよりRLoadが変わっても一定の-25μAを流すので,定電流源の特性になることが分かります.

上段:Vin-とVop_out間,Vin+とVop_out間の2つの電圧はバーチャル・ショートで同じになる.

下段:GNDから定電流源回路方向へ一定の電流を流す,負の定電流源回路になる.

●基準電圧ICを使った正(+)の定電流源回路

ここでは図7に示した図1と同じデバイスで作った正の定電流源回路の解説をします.図1からの回路の変更は,バイアス回路の50μAのバイアス電流の向きを逆にし,基準電圧ICの接続も逆にしています.

このようにすると,基準電圧ICの2.5Vが図1と逆になるので,R2にかかる2.5Vの極性も逆になり,RLoadに正の一定電流を流す回路になります.

基準電圧ICの向きと,バイアス回路の電流の向きが図1と逆にする.

●正(+)の定電流源回路のシミュレーション

図8は,図7のシミュレーション結果で,プロットの内容は図6と同じです.図8の上段よりバーチャル・ショートにより式1は成り立ち,その時の電圧は-2.5Vになります.そして図8の下段よりRLoadの電流は+25μAの正の電流になるのが確認できます.

上段:Vin-とVop_out間,Vin+とVop_out間の2つの電圧はバーチャル・ショートで同じになる.

下段:定電流源回路からGND方向へ一定の電流を流す,正の定電流源回路になる.

以上,基準電圧ICはカソードとアノード間が一定の電圧になることから,応用回路として,ここで解説したように定電流源回路を作ることができます.定電流源回路の電流の向きは,回路のわずかな変更で変えることができます.

解説に使用しました,LTspiceの回路をダウンロードできます.

LTspice10_002.zip

●データ・ファイル内容

Voltage Reference.asc:図3の回路

Voltage Reference.plt:図3のプロットを指定するファイル

Negative Current source.asc:図5の回路

Negative Current source.plt:図5のプロットを指定するファイル

Positive Current source.asc:図7の回路

Positive Current source.plt:図7のプロットを指定するファイル

■LTspice関連リンク先

(01) LTspice ダウンロード先

(02) LTspice Users Club

(03) LTspice メール・マガジン全アーカイブs

(04) ◆LTspice電子回路マラソン・アーカイブs

(05) ◆LTspiceアナログ電子回路入門アーカイブs

(06) ◆LTspice電源&アナログ回路入門アーカイブs

(07) ◆IoT時代のLTspiceアナログ回路入門アーカイブs

(08) ◆オームの法則から学ぶLTspiceアナログ回路入門アーカイブs

(09) ◆LTspiceエデュケーショナル・ファイルで学ぶアナログ回路アーカイブs

(10) ◆LTspiceドット・コマンドから学ぶアナログ回路アーカイブs

(11) ◆LTspiceで始める実用電子回路入門アーカイブs