ギターの音量を周期的に上下させる「トレモロ」の試聴

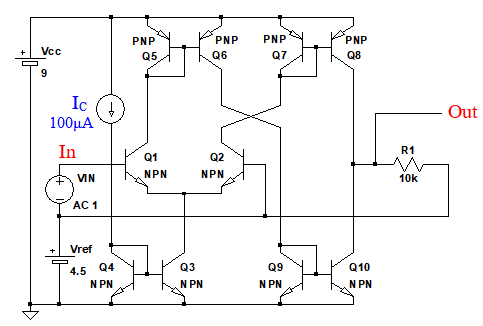

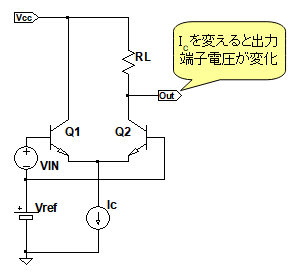

図1は,エレキ・ギターに使われる,「トレモロ」と呼ばれるエフェクタの回路の一部で,可変ゲイン増幅回路(トランスコンダクタンス・アンプ)です.トレモロは,周期的に音量を細かく変化させるエフェクタです.その音量を変化させる部分に図1の回路が使用されます.電流源(IC)の電流値を変えることで,ゲインを変化させることができます.

図1の回路で,ICが100μAのとき,In端子からOut端子までのゲインは(a)~(d)のどれでしょう.ただし,すべてのトランジスタの特性は同じで,ベース電流の影響などは,無視できるものとします.

ICが100μAのとき,In端子からOut端子までのゲインは?

バイポーラ・トランジスタを使用した差動回路のgm(相互コンダクタンス)は,差動回路に流す電流を使用して計算することができます.gmの値が分かれば,負荷抵抗値とgmを掛けることでゲインが計算できます.

トランスコンダクタンス(Transconductance:相互コンダクタンス:gm)は,入力電圧を電流に変換する係数です.電圧信号を電流に変換して出力するアンプを、トランスコンダクタンス・アンプと呼んでいます.

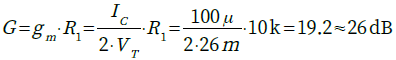

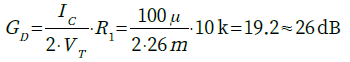

Q3,Q4は,電流を鏡(ミラー)の様に同じ値にする,カレント・ミラーとして動作し,Q3の電流は,ICと同じになります.図1の回路のIn端子からOut端子までのgmは「gm=IC/(2*VT)」で表されます.In端子からOut端までのゲインは,gmに負荷抵抗のR1を掛けたものになります.VTの値は常温で26mVなので,In端子からOut端までのゲイン(G)は式1のように,26dBになります.

・・・・・・・・・・・・・・・・(1)

・・・・・・・・・・・・・・・・(1)

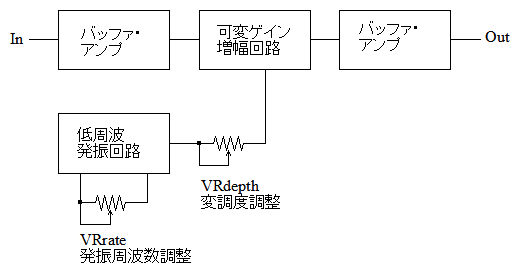

●トレモロ・エフェクタの構成

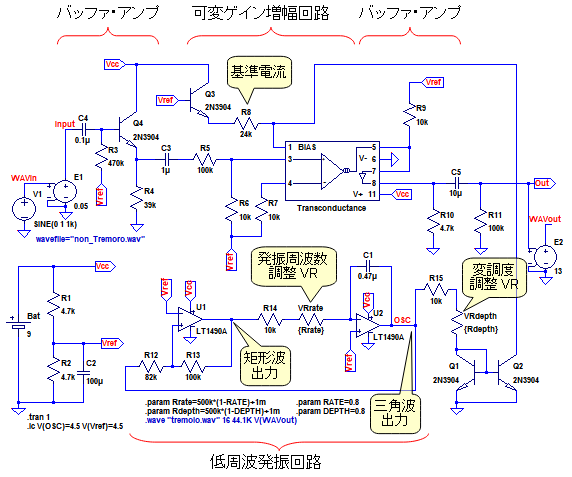

図2は,トレモロ・エフェクタ(以下トレモロ)のブロック図です.トレモロは,エレキ・ギターの音量を周期的に細かく変動させるエフェクタです.低周波発振回路で発生させた数Hz~数十Hzの信号で,可変ゲイン増幅回路のゲインを変化させ,音量を変動させます.

可変抵抗器(VRrate)で低周波発振回路の発振周波数を調整し,可変抵抗器(VRdepth)で音量の変化量(変調度)を調整します.心臓部の可変ゲイン増幅回路には,JFETを使用したものや,LEDとCDSを組み合わせたものなどがあります.今回は,電圧を電流に変換するアンプ,トランスコンダクタンス・アンプ(Transconductance Amplifier)を使用します.

低周波発振回路で発生させた信号で,可変ゲイン増幅回路のゲインを変化させる.

●基本的な差動増幅回路

図3は,バイポーラ・トランジスタを使用した基本的な差動増幅回路です.

可変ゲイン増幅回路として使用した場合,コントロール信号が出力に混入する.

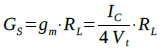

出力端子(out)の直流電圧は,VccからRLの電圧降下を引いたもので「Vout=Vcc-IC*RL/2」となります.また,この回路のゲイン(GS)は,差動回路のgmと負荷抵抗(RL)の積となり,式2で表されます.

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(2)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(2)式2から分かるように,この回路はICを変えることでゲインを変化させることができます.ただし,ICを変えると,Out端子の電圧が変化するため,可変ゲイン増幅回路として使用した場合,コントロール信号が出力に混入してしまいます.

●トランスコンダクタンス・アンプ

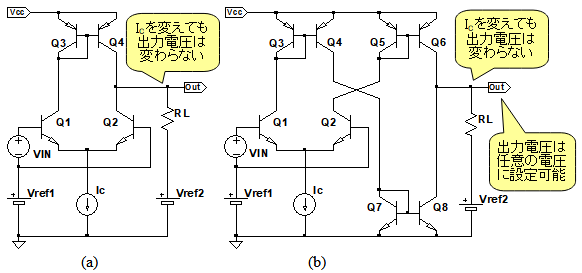

図4は,可変ゲイン増幅回路として使用可能な,2種類のトランスコンダクタンス・アンプです.

(b)の回路は,(a)の回路より出力信号の振幅を大きくする.

図4の(a)と(b)どちらの回路も,図3では使用していなかったQ1のコレクタ電流を,Q3,Q4のカレント・ミラー回路で折り返して使用しています.その結果,Out端子までのgmは図3の回路の2倍になります.

また,図4の(a)と(b)のQ4,Q2の直流電流は等しく,図4の(b)のQ6とQ8の直流電流も等しいため,負荷抵抗(RL)には直流電流が流れません.Out端子の電圧はVref2で決まり,ICを変化させても,理論上は変動しません.そのため,ICを変化させて,この回路を可変ゲイン増幅回路として使用した場合に,コントロール信号の出力への混入がほとんどありません.

(a)と(b)の違いは,(a)の回路の場合,Vref2の電圧はVref1よりも大きな値に設定する必要があります.(b)の回路の場合は,Vref2をGNDとVCCの間の任意の電圧に設定することができます.そのため,(b)の回路は,(a)の回路より出力信号の振幅を大きくすることができます.

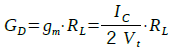

図4の回路のゲイン(GD)は式3で求めることができます.

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(3)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(3)式3に図1の定数を代入すると,Out端子までのゲインは式4のように約26dBになります.

・・・・・・・・・・・・・・・・・(4)

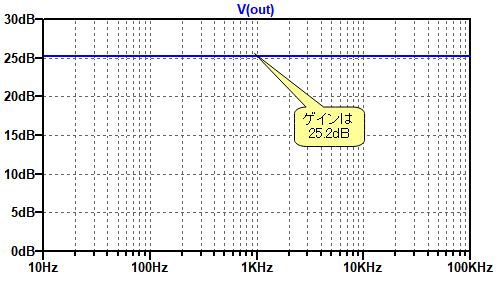

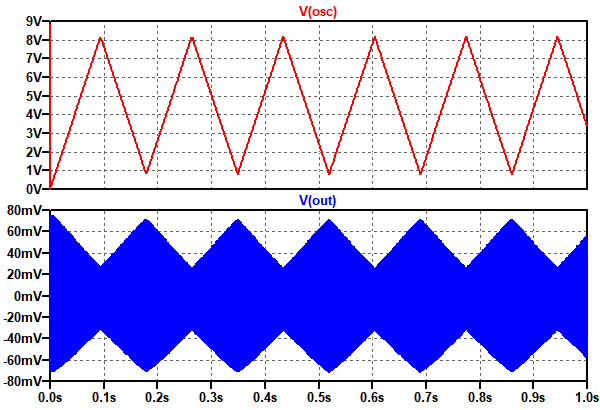

・・・・・・・・・・・・・・・・・(4)図5は,図1の回路のシミュレーション結果です.ゲインは約26dB(25.2dB)となっています.

IC=100μAのときのゲインは25.2dBとなっている.

●発振回路と組み合わせてトレモロを作る

図6は,発振回路とトランスコンダクタンス・アンプを組み合わせたトレモロの回路図です.トランスコンダクタンス・アンプは,サブ・サーキット化したシンボルになっています.

トランスコンダクタンス・アンプはサブ・サーキット化したシンボルになっている.

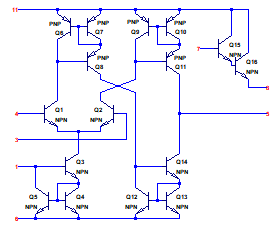

その内部回路は,図7のようになっています.図7の回路は,図1の回路のカレント・ミラー部分を,ウィルソン形カレント・ミラー回路に変更しています.ウィルソン形カレント・ミラー回路は,通常のカレント・ミラー回路と比べて,ベース電流の影響が少なく,電源電圧変動にも強い回路です.また,広く使用されているトランスコンダクタンス・アンプICに習い,バッファ・アンプとして使用できる,エミッタ・フォロア用トランジスタも内蔵しています.

バッファ・アンプとして使用できる,エミッタ・フォロア用トランジスタも内蔵.

低周波発振回路は,積分回路とヒステリシス・コンパレータ(比較器)を組み合わせたもので,三角波発振出力が得られます.発振周波数は可変抵抗器(VRrate)で調整します.可変抵抗器の摺動子の位置は,RATEという変数で指定します.RATEを1にしたときに,発振周波数が一番高くなります.

可変ゲイン増幅回路(トランスコンダクタンス・アンプ)の基準電流はR8で設定します.そして,低周波発振回路の出力電圧を電流に変換し,基準電流から引き算することで,可変ゲイン増幅回路のゲインを変化させます.ゲインの変化量は可変抵抗器(VRdepth)で調整します.可変抵抗器の摺動子の位置は,DEPTHという変数で指定します.DEPTHを1にしたときに,変調度が一番大きくなります.

●正弦波を入力したときのトレモロの効果を確認する

図8は,図6の回路に1kHzの正弦波を入力したときのシュミレーション結果です.低周波発振回路の出力電圧に対応して,出力信号の振幅が変化していることが分かります.

低周波発振回路の出力電圧に対応して,出力信号の振幅が変化している.

●トレモロの効果をシミュレーションして試聴する

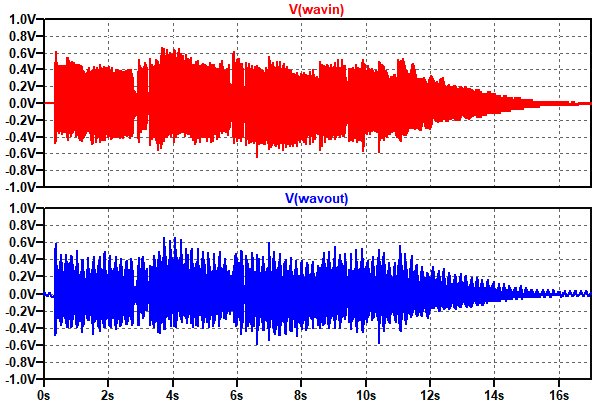

次に,LTspiceのWAVファイルの入出力機能を利用して,ギター音源を入力し,トレモロの効果を試聴してみます.図6の回路のV1の正弦波信号を「wavefile="non_Tremoro.wav"」に変更し,「.wave "tremolo.wav" 16 44.1K V(WAVout)」というコマンドを追加します.前述の変更とコマンドを追加した回路がデータ・ファイルの「tremolo_WAV.asc」となります.この回路は,トレモロ出力のOut端子の電圧を,電圧制御電圧源で15倍して,WAVファイルに変換しています.

「tremolo_WAV.asc」のシミュレーションをスタートすると,図9のシミュレーション結果の表示が開始されます.上段がWAVファイルに記録されたギターの音源の波形で,下段がトレモロの出力波形です.下段は細かく振幅が変動していることが分かります.シミュレーションが終了(約2分~4分)すると,回路図ファイルと同じフォルダに,「tremolo.wav」というファイルが作られます.このファイルを再生することで,トレモロで加工された音を試聴することができます.加工前の「non_Tremoro .wav」と聞き比べてみてください.

上段がギターの音源の波形で,下段がトレモロの出力波形.

以上,トレモロ・エフェクタについて解説しました.回路図の中の「RATE」と「DEPTH」の2つのパラメータの値を変えると,音色が変化します.また,今回使用した低周波発振回路は三角波以外に矩形波も出力することができます.R15の配線を変更することで,変調波形を変えることができますので,パラメータ変更と合わせて,いろいろシミュレーションしてみてください.

◆参考資料

トランジスタ技術2018年9月号 グループ・サウンズ炸裂! ヴィンテージ・エフェクタ「トレモロ」

解説に使用しました,LTspiceの回路をダウンロードできます.

LTspice9_029.zip

●データ・ファイル内容

Transconductance_amp.asc:図5をシミュレーションするための回路

tremolo_sin.asc:図6の回路

tremolo_sin.plt:図8のグラフを描画するためのPlot settinngsファイル

Transconductance.asy:トランス・インピーダンス・アンプのシンボル・ファイル

Transconductance.asc:トランス・インピーダンス・アンプの内部回路

tremolo_WAV.asc:図9をシミュレーションするための回路

tremolo_WAV.plt:図9のグラフを描画するためのPlot settinngsファイル

■LTspice関連リンク先

(01) LTspice ダウンロード先

(02) LTspice Users Club

(03) LTspice メール・マガジン全アーカイブs

(04) ◆LTspice電子回路マラソン・アーカイブs

(05) ◆LTspiceアナログ電子回路入門アーカイブs

(06) ◆LTspice電源&アナログ回路入門アーカイブs

(07) ◆IoT時代のLTspiceアナログ回路入門アーカイブs

(08) ◆オームの法則から学ぶLTspiceアナログ回路入門アーカイブs

(09) ◆LTspiceエデュケーショナル・ファイルで学ぶアナログ回路アーカイブs

(10) ◆LTspiceドット・コマンドから学ぶアナログ回路アーカイブs

(11) ◆LTspiceで始める実用電子回路入門アーカイブs