3極真空管の電圧電流特性

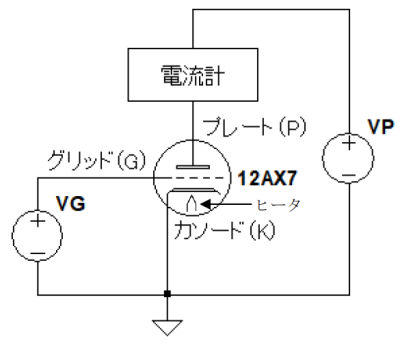

図1は,3極真空管(12AX7)の電圧電流特性(静特性)を測定するための回路図です.真空管の電極のプレート端子(P)には,電流計を経由してVPから電圧が印加されます.また,グリッド端子(G)にはVGから電圧が印加されます.

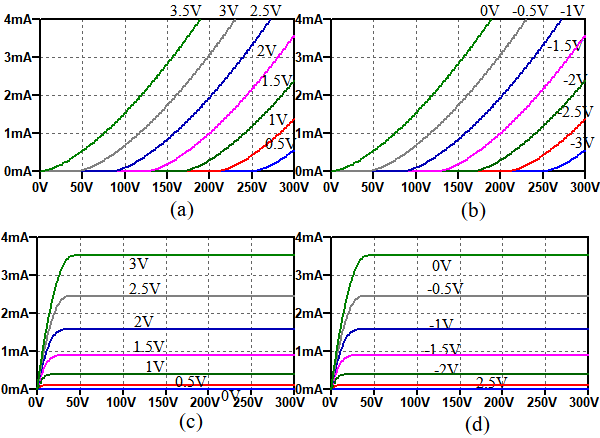

図2のグラフは,VGの電圧をパラメータとして,VPの電圧を0Vから300Vまで変化させ,プレート端子に流れる電流を電流計で測定した電圧電流特性です.グラフの縦軸がプレート端子の電流で,横軸がプレート端子に加わる電圧です.そして,グラフ線に書かれているのが,グリッド端子に印加された電圧です.3極真空管の電圧電流特性の測定結果として正しいのは,図2の(a)~(d)の中のどれでしょうか.

VGをパラメータとして,VPを0Vから300Vまで変化させ,プレート電流を測定する.

特性として正しいのはどれでしょう?

(a)のグラフ (b)のグラフ (c)のグラフ (d)のグラフ

真空管は,ヒータと電極のプレート端子,グリッド端子,カソード端子(以下,プレート,グリッド,カソード)で構成されています.カソードをヒータで加熱し,発生した電子がカソードからプレートに移動することで電流が流れます.そして,グリッドに加える電圧で電子の動きをコントロールします.グリッドに加えた電圧が,電子の動きにどのような影響を与えるか,ということを考えてみてください.

ヒータでカソードを加熱することで発生した電子は,プレートに正の電圧を印加すると,カソードからプレートに向かって移動します.電子の動きと電流の向きは逆になるため,このとき,プレートからカソード方向に電流が流れます.この電流はプレートに印加する電圧に応じて大きくなります.

ここで,グリッドに負の電圧を印加すると,一部の電子が反発され,プレートに到達する電子が減ります.その結果,プレート電流は減少します.グリッドに印加される負の電圧の絶対値が大きくなるほど,プレート電流は減少することになります.

プレート電流がプレート電圧に応じて大きくなっているのは図2の(a)と(b)です.その中で,グリッド電圧に負の電圧を印加したときに,プレート電流が減少しているのは図2(b)です.そのため,正解は図2の(b)のグラフということになります.

●3極真空管の外観と構造

真空管は,トランジスタが開発される以前に使用されていた増幅素子です.ヒータ用電源や高電圧が必要など,扱いにくい素子ですが,オーディオ・アンプやギター・アンプ用として,一部の愛好家の間では,いまだに使用されています.写真1が,3極真空管と呼ばれる真空管の外観です.チューブ状のカラス菅の中に電極があり,内部は真空になっています.

▼3極真空管の構造

内部の電極として,カソード,グリッド,プレートと呼ばれる3つの電極を持つ真空管は,3極真空管(3極管)と呼ばれます.一番内側がカソード電極で,それを取り囲むように筒状のプレート電極が配置されています.そして,カソード電極とプレート電極の間に,網目状のグリッド電極が配置されています.

▼3極真空管の動作

ヒータでカソード電極を加熱すると,熱電子と呼ばれる電子が放出されます.ここで,プレート電極に正の電圧を印加すると,負の電荷を持つ電子は,正の電圧に引かれ,プレート電極に移動します.電流の向きと,電子の移動方向は逆なため,プレート電極からカソード電極に向かって電流が流れることになります.この電流をプレート電流と呼び,その大きさは,プレート電極に加える電圧に応じて大きくなります.

このプレート電流の大きさを,グリッドに加えた電圧で制御するのが,三極真空管の基本的な動作です.グリッド電極に負の電圧を印加すると,一部の電子が反発され,プレート電極に到達する電子の数が減少し,プレート電流が減少します.そして,グリッド電極の電圧を負側に大きくすると,その電圧に応じてプレート電流が減少することになります.

▼真空管の種類

特性を改良するために電極を追加した,5極真空管(5極管)というものもあります.また,カソードは,ヒータで加熱されますが,加熱用のフィラメントがカソード電極を兼ねる「直熱型」と,フィラメントとカソード電極がそれぞれ独立した「傍熱型」があります.

●真空管のシンボルと特性

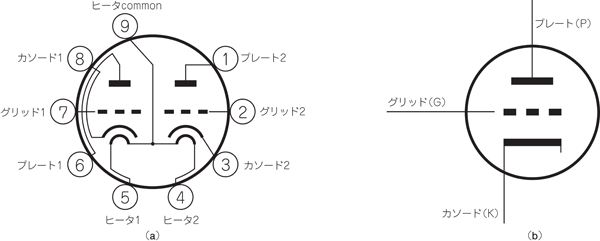

図3(a)は,3極真空管(12AX7)のピン配置図です.図3(b)は,回路図に使用される3極真空管のシンボルです.12AX7は,1本のガラス管の中に,2組の3極真空管が内蔵されており,ヒータとカソード電極が分離された傍熱型となっています.実際の真空管には加熱用のヒータへの配線が必要ですが,回路図では,図3(b)のようなヒータが省略されたシンボルを使用することが多いです.

(a) 3極真空管(12AX7)のピン配置図(2)

(b) 3極真空管のシンボル

回路図では,ヒータが省略されたシンボルを使用することが多い.

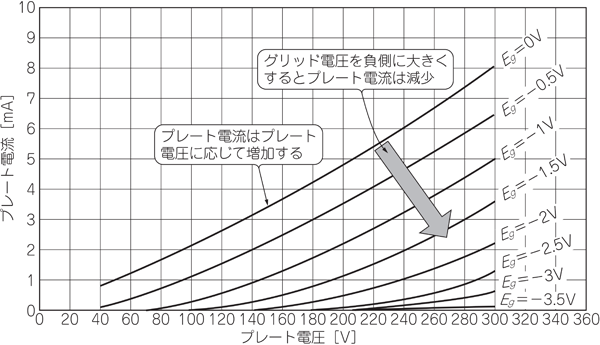

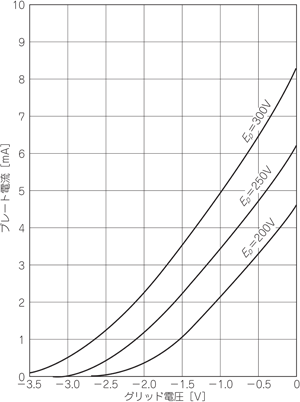

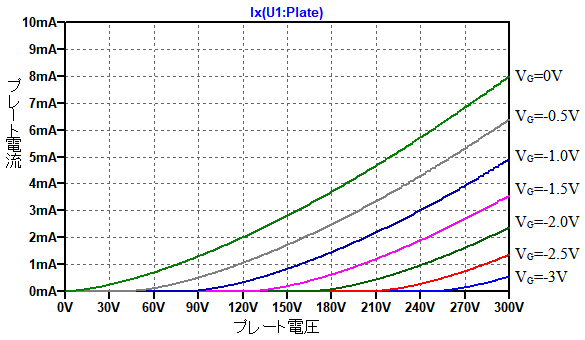

図4は,12AX7の仕様書に載っている電圧電流特性です.縦軸がプレート電流で,横軸がプレート電圧です.ゲート電圧(Eg)がパラメータとなっており,0Vから-3.5Vまで0.5Vステップで変化させています.

プレート電圧によって,プレート電流が大きく変化している

プレート電流は,プレート電圧が大きくなると,その電圧に対応して増加しています.そして,グリッド電圧を負側に大きくすると,プレート電流は減少します.MOSトランジスタの電圧電流特性は,図2(c)のグラフのようになっており,ドレイン電圧が変化しても,ドレイン電流はあまり変化しません.一方3極菅はプレート電圧によって,プレート電流が大きく変化します.これが3極真空管の大きな特徴です.このような特性を「3極菅特性」と呼んでいます.

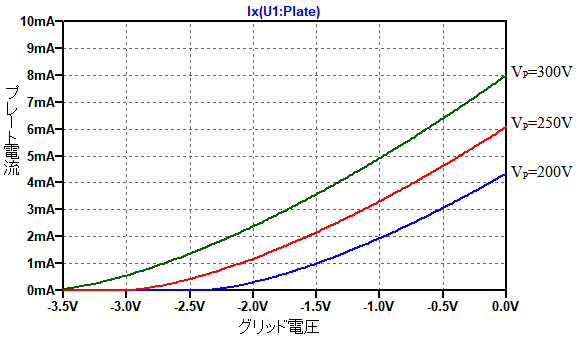

図5は,プレート電圧をパラメータとして,グリッド電圧を変化させたときのプレート電流のグラフです.グリッド電圧が0Vのときが一番プレート電流が大きく,負側にグリッド電圧を大きくすると,プレート電流は小さくなっていきます.

負側にグリッド電圧を大きくするとプレート電流は小さくなる.

●真空管の3つの定数

真空管の特性を表すとき,次の3つの定数が使われます.

▼増幅率(μ)

グリッド電圧をΔvgだけ変化させたときに,プレート電流が変化しないようにするための,プレート電圧の変化量をΔvpとします.増幅率はΔvpをΔvgで割ったものです.

言い換えると,同じプレート電流変化を発生させる,プレート電圧変化とグリッド電圧変化の比ということになります.

例えば,グリッド電圧を1mV変化させたときのプレート電流変化と,同じ電流変化を起こすために必要なプレート電圧変化が50mVだとすると,増幅率は50になります.

▼相互コンダクタンス(gm)

プレート電圧が一定の状態で,グリッド電圧を変化させたときに,プレート電流が変化する量を表す定数です.gmは,図5の曲線をグリッド電圧で偏微分したものになります.

▼プレート抵抗(rP)

グリッド電圧が一定の状態で,プレート電圧変化に対するプレート電流変化の係数です.rPは図4の曲線をプレート電圧で偏微分したものの逆数になります.図4の曲線が立っている3極真空管ほど,プレート抵抗は小さくなります.

●真空管のLTspice用モデルを作る

LTspiceには真空管のモデルは付属していないため,真空管を使用した回路のシミュレーションができるよう,真空管のモデルを作ります.

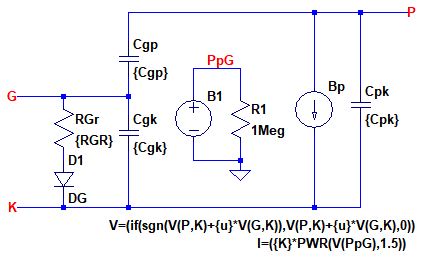

図6は,真空管モデルの等価回路です.ビヘイビア電圧源(B1)と,ビヘイビア電流源(BP)を組み合わせて,3極真空管のプレート電流を表現します.

グリッド端子(G)とカソード端子(K)には,グリッド・カソード容量のCgkが接続されています.そしてグリッドに正の電圧を印加したときのグリッド電流を表現するため,抵抗(RGr)とダイオード(D1)も接続されています.プレート端子(P)とグリッドおよびカソード間にはそれぞれグリッド・プレート間容量(Cgp)とプレート・カソード容量(Cpk)が接続されています.

ビヘイビア電圧源(B1)と,ビヘイビア電流源(BP)でプレート電流を表現する.

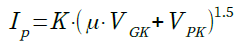

3極真空管のプレート電流(IP)は,ゲート・カソード間電圧(VGK)とプレート・カソード間電圧VPK)を使用して,条件により,式1の近似式または式2で表すことができます.

(μ*VGK+VPK) > 0の場合

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(1)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(1)(μ*VGK+VPK) < 0の場合

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(2)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(2)図6のBPがプレート電流を表現していますが,BPの出力電流が,式1,式2を表すように,B1とBPの係数を設定します.B1の係数を,ifコマンドを使用して,

V=(if(sgn(V(P,K)+{u}*V(G,K)),V(P,K)+{u}*V(G,K),0))

と設定しています.そのため,(μ*VGK+VPK)が正のときは,B1の出力電圧は(μ*VGK+VPK)となります.そして(μ*VGK+VPK)が負のときは,B1の出力電圧は0Vになります.

BPの係数は

I=({K}*PWR(V(PpG),1.5))

として,B1の出力電圧を1.5乗し,Kという係数を掛けた電流を出力するようにしています.このようにすることで,BPの出力電流は式1,式2の値になります.

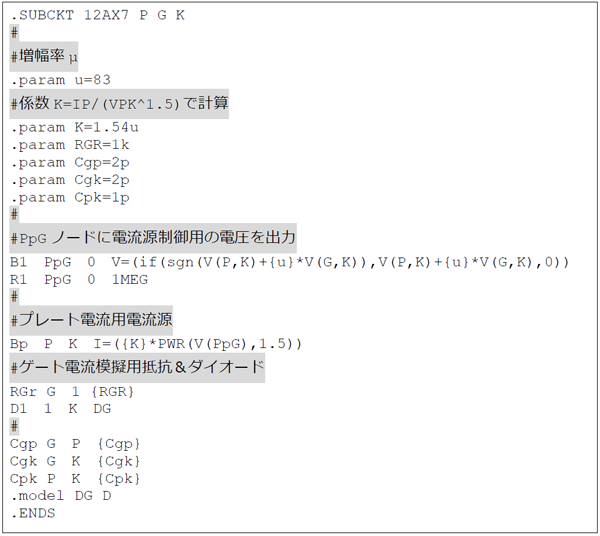

図6の等価回路をネットリストに変換し,「12AX7.txt」というモデル・ファイルを作ります(リスト1).

図6の等価回路をネットリストに変換しモデル・ファイルを作る.

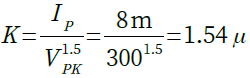

「12AX7.txt」では「.paramコマンド」で定数を設定できるようにしてあります.この部分を書き換えることで,色々な3極真空管のモデルとすることができます.uという変数には,3極真空管の増幅率を設定します.ここでは12AX7の仕様書の増幅率(Amplification factor)の値の83を設定します.係数Kは,グリッド電圧VGK)を0として式(1)を変形し,式3のように計算することができます.

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(3)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(3)仕様書のグラフでは,グリッド電圧0Vで,プレート電圧が300Vのときのプレート電流が8mAとなっているため,Kは式3のように1.54μとなります.

●3極真空管の電圧電流特性を確認する

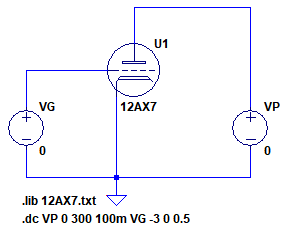

図7が3極真空管の電圧電流特性(静特性)をシミュレーションするための回路です.使用しているシンボルは,LTspiceに内蔵されたもので,[Misc]フォルダの中に「triode」という名前で登録されています.

SPICEモデルは,今回作成した「12AX7.txt」を使用します.Vpを0Vから300Vまで100mVステップで変化させ,さらにVgを-3Vから0Vまで0.5Vステップで変化させて,プレート電流をシミュレーションします.

使用しているシンボルは,LTspiceに内蔵された[Misc]フォルダの中の「triode」.

図8は,図7のグリッド電圧をパラメータとした,3極真空管のシミュレーション結果です.図5の仕様書のグラフとよく似た特性となっています.なお,図2(b)のグラフは,図8の縦軸の範囲を0~4mAに制限したものです.

図4の仕様書のグラフとよく似た特性となっている.

図9は,プレート電圧をパラメータとした,グリッド電圧対プレート電流のシミュレーション結果です.この特性も,図5の仕様書のグラフに近いものです.

図5の仕様書のグラフに近いものとなっている.

以上,3極真空管の特性とシミュレーション用モデルについて解説しました.ここで紹介したシミュレーション・モデルは簡易的なものですが,ネット上には,より実際の製品に近いモデルを,有志の方が公開しています.

◆参考・引用*文献

(1) 現代版 真空管入門(CQ出版社)

(2) Electro-Harmonix 12AX7 https://shop.ehx.com/item/12ax7eh/

解説に使用しました,LTspiceの回路をダウンロードできます.

LTspice9_023.zip

●データ・ファイル内容

12AX7_IP_VP_VG.asc:図7の回路

12AX7_IP_VP_VG.plt:図8のグラフを描画するためのPlot settinngsファイル

12AX7_IP_VG_VP.asc:図9をシミュレーションするための回路

12AX7_IP_VG_VP.plt:図6のグラフを描画するためのPlot settinngsファイル

12AX7.txt:リスト1のモデル・ファイル

■LTspice関連リンク先

(01) LTspice ダウンロード先

(02) LTspice Users Club

(03) LTspice メール・マガジン全アーカイブs

(04) ◆LTspice電子回路マラソン・アーカイブs

(05) ◆LTspiceアナログ電子回路入門アーカイブs

(06) ◆LTspice電源&アナログ回路入門アーカイブs

(07) ◆IoT時代のLTspiceアナログ回路入門アーカイブs

(08) ◆オームの法則から学ぶLTspiceアナログ回路入門アーカイブs

(09) ◆LTspiceエデュケーショナル・ファイルで学ぶアナログ回路アーカイブs

(10) ◆LTspiceドット・コマンドから学ぶアナログ回路アーカイブs

(11) ◆LTspiceで始める実用電子回路入門アーカイブs