アナログ・レコード再生に使われるRIAAイコライザとは

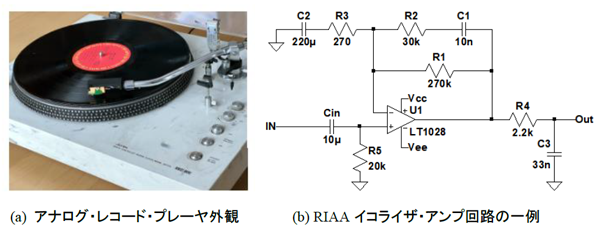

図1(a)は,アナログ・レコード・プレーヤの外観で,図1(b)が,RIAAイコライザ・アンプ回路の一例です.アナログ・レコード・プレーヤの出力信号は,RIAAイコライザ・アンプを経由して,パワー・アンプに入力されます.アナログ・レコードを再生するときに使用される,RIAAイコライザ・アンプの周波数特性として正しいのは,図2の(a)~(d)のどれでしょか.

アナログ・レコード・プレーヤの出力信号は,RIAAイコライザ・アンプを経由して,パワー・アンプに入力される.

アナログ・レコードを再生するときに使用されるRIAAイコライザ・アンプの周波数特性として正しいのは?

(a)の周波数特性 (b)の周波数特性 (c)の周波数特性 (d)の周波数特性

アナログ・レコードを製作するとき,入力信号はフィルタを経由してから音溝(おんこう)を作る部品に加えられます.そのフィルタを通すことで,低い周波数から高い周波数まで,音溝の振れ幅がほぼ一定になります.レコードを再生するときは,記録に使用したフィルタとは逆特性のフィルタ(イコライザ)を使用します.このフィルタを通すことで,再生信号の周波数特性がフラットになります.そのようなフィルタ・カーブはどれか,という観点で選択してください.

アナログ・レコードの原板に,音溝を作るときに使用されるのが,カッター・ヘッドと呼ばれる部品です.普通にカッター・ヘッドで音溝を作ると,低い周波数ほど音溝の振れ幅が大きくなります.そこで,低い周波数から高い周波数まで,音溝の振れ幅がほぼ一定になるよう,周波数が低いほどゲインが小さく,周波数が高いほどゲインが大きくなる,図2(b)のようなフィルタをカッター・ヘッドの前に挿入します.

逆に,再生するときは,再生した信号の周波数特性がフラットになるように,図2(b)とは逆特性の図2(a)の周波数特性のフィルタを使用します.つまり,アナログ・レコードを再生するときに使用されるRIAAイコライザ・アンプの周波数特性は(a)ということになります.

●アナログ・レコードの製作方法

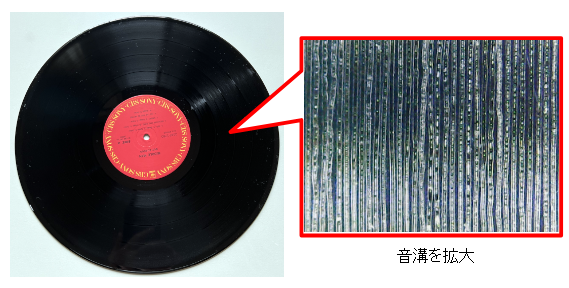

現在,音楽の流通手段は,CD(Compact Disc)からネットによる配信に移行しつつあります.しかし,CD以前に使用されていた,アナログ・レコードもいまだに根強い需要があるようです.アナログ・レコードは,図3のように,塩化ビニール製の円盤に音溝が作られたものです.

塩化ビニール製の円盤に音溝が作られたもの.

この音溝を,カートリッジと呼ばれる部品に取り付けられている針(レコード針)で,トレースして音楽を再生します.アナログ・レコードを製作する場合,まず,アルミ製の円盤に比較的柔らかい樹脂が塗られた,ラッカー盤と呼ばれる原盤に音溝を刻みます.

次に,ラッカー盤にメッキをするなどの工程を得て,音溝部分が飛び出した金属製のスタンパと呼ばれるものを作ります.このスタンパを使用して,塩化ビニール樹脂をプレスし,レコード盤を製造します.

ラッカー盤に音溝を刻むときに使用されるのが,カッター・ヘッドと呼ばれる部品です.カッター・ヘッドは磁石とコイルを使用して作られており,原理的にはダイナミック・スピーカと同じです.ダイナミック・スピーカの原理に関しては,「オーディオ用ダイナミック・スピーカの構造と等価回路」を参照してください.

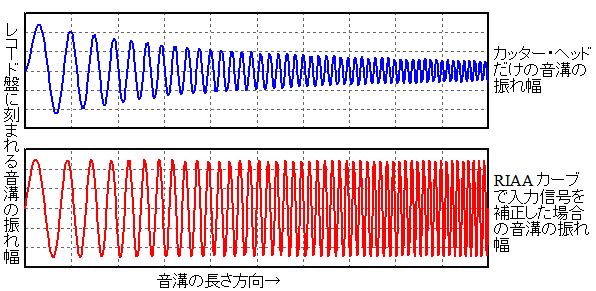

このカッター・ヘッドに音楽信号を入力すると,カッティング・スタイラスと呼ばれる針が振動します.回転する原盤に,カッティング・スタイラスを接触させることで,音溝が作られていきます.ダイナミック・スピーカのコーン紙が,低音ほど大きく振動するように,カッティング・スタイラスの振動も,周波数が低いほど振幅が大きく,周波数が高くなると小さくなります.そのため,音楽信号をそのままカッター・ヘッドに加えると,レコードに刻まれる音溝の振れ幅は,図4の上段のように,周波数が低いほど大きく,周波数が高いほど小さくなります.

普通にカッター・ヘッドで音溝を作成すると,周波数が高いほど振れ幅が小さくなる.

●RIAAカーブとは

一方,アナログ・レコードを再生するときには,針で音溝をこすることで,微小なノイズが発生します.このノイズの影響を小さくするめには,音溝の振れ幅を大きくする必要があります.そこで,高い周波数でも音溝の振れ幅が小さくならず,図4の下段のように,高い周波数でも低い周波数でも,音溝の振れ幅がほぼ一定になるように,カッター・ヘッドに加える信号をフィルタにより補正します.

このときに使用されるのが,図1(b)のように,周波数が高いほどゲインが大きくなる周波数特性を持ったフィルタです.このフィルタの周波数特性は,「アメリカ・レコード工業会 (RIAA:Recording Industry Association of America)」によって規格化されているため,RIAAカーブと呼ばれます.

●アナログ・レコードの製作時に使われるフィルタ

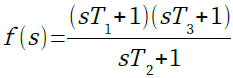

アナログ・レコード制作時に使われるフィルタの伝達関数は式1のように決められています.

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(1)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(1)

式1は,2つのゼロ[(sT1+1)と(sT3+1)]と1つのポール(sT2+1)を持っています.

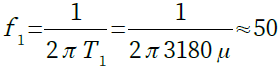

1つ目のゼロ(sT1+1)のカットオフ周波数は,式2となります.

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(2)

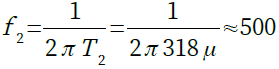

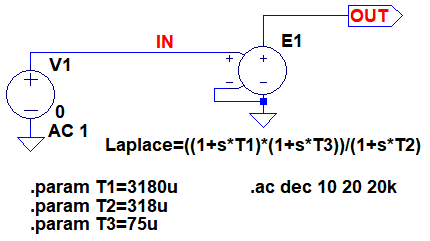

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(2)1つのポール(sT2+1)のカットオフ周波数は,式3となります.

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(3)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(3)2つ目のゼロ(sT3+1)のカットオフ周波数は,式4となります.

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(4)

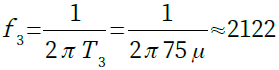

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(4)図5は,LTspiceを使用して,式1の伝達関数(RIAAカーブ)の周波数特性をシミュレーションするための回路です.電圧制御電圧源のラプラス記述機能を使用しています.

電圧制御電圧源のラプラス記述機能を使用している.

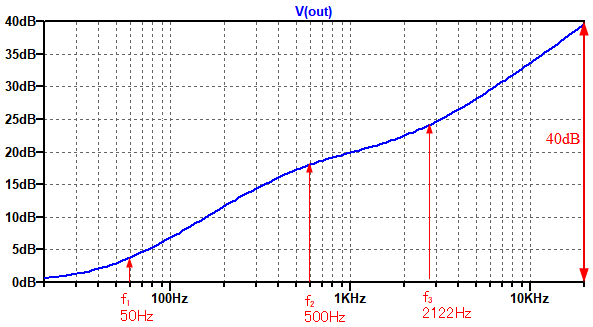

図6が図5のシミュレーション結果です.20Hzに対し,20kHzのゲインは40dBほど大きくなっていることが分かります.音溝の振幅補正ということであれば,f1だけの単純な1次のカーブでもよいはずですが,f2とf3を加えたのは,20Hzに対し,20kHzのゲインが大きくなり過ぎないようにするためだったようです.

20Hzに対し,20kHzのゲインは40dBほど大きくなっている.

●アナログ・レコードの再生方法

アナログ・レコードを再生するとき,カートリッジに取り付けられている針で音溝をトレースします.針はカンチレバー(Cantilever)と呼ばれる棒状のものに取り付けられており,カンチレバーには振動を電気信号に変換する発電機構が取り付けられています.

カートリッジには,発電機構の違いにより,MM(Moving Magnet)型とMC(Moving Coil)型があります.MM型はカンチレバ―に磁石(Magnet)が取り付けられており,筐体に取り付けられたコイルの中で,磁石が動くことで発電し,振動を電気信号に変換します.

一方,MC型は,カンチレバーにコイルが取り付けられており,筐体に取り付けられた磁石の中で,コイルが動くことで発電します.カンチレバーに取り付けられるコイルは巻き数が少ないため,MM型に比べ出力電気信号レベルは小さくなります.MM型の1kHzの信号の出力レベルは3~5mVですが,MM型はその1/10程度です.

MM型とMC型は構造は異なりますが,発電の原理は同じです.磁石とコイルを使用している点は,レーコード製作時に使用されるカッター・ヘッドとも共通しています.アナログ・レコードに記録された信号は,カートリッジから電気信号として取り出すことができます.ただし,アナログ・レコードを製作するときに,図6のRIAAカーブの周波数特性のフィルタを使用しているため,再生時には逆特性のフィルタを使用する必要があります.このフィルタをフォノ・イコライザまたは,RIAAイコライザと呼んでいます.

●RIAAイコライザの伝達関数

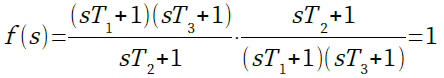

RIAAイコライザの周波数特性は,式5の伝達関数で表されます.

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(5)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(5)

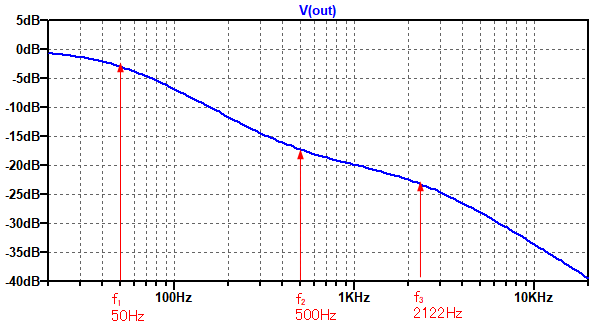

RIAAカーブで作られたレーコードを,RIAAイコライザを経由して再生したときの伝達関数は式6になり,フラットな周波数特性となることが分かります.

・・・・・・・・・・・・(6)

・・・・・・・・・・・・(6)

図7は,RIAAイコライザの周波数特性をシミュレーションするための回路図です.

電圧制御電圧源のラプラス記述機能を使用している.

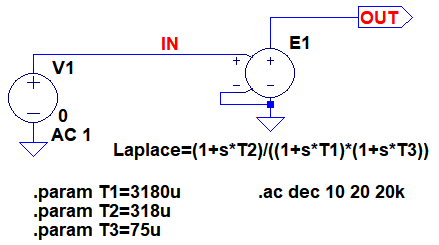

図8が図7のシミュレーション結果です.カットオフ周波数が,50Hzの1次のローパス・フィルタ特性が,ゼロの影響で500Hzからいったん平坦特性に近づき,2122Hzからふたたび1次のローパス・フィルタ特性となっています.

全体としては,1次のローパス・フィルタに近い右肩下がりの特性となっている.

●RIAAイコライザ回路を設計する

式5の伝達関数を実現するための回路には,抵抗とコンデンサだけで構成したCR型や,オペアンプの負帰還にCRフィルタを使用したNF型などがあります.ここでは,定数計算が分かりやすい,NF型とCR型を組み合わせたものを設計してみます.

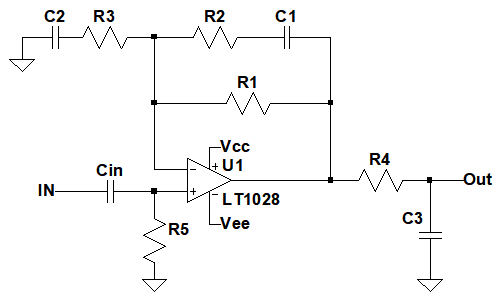

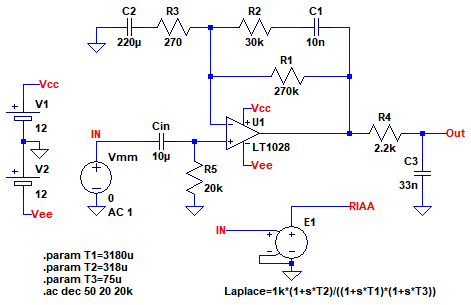

図9がNF型とCR型を組み合わせたRIAAイコライザ・アンプの回路図です.R1とC1でポール(ハイカット・フィルタ)を構成し,R2とC1でゼロを構成しています.また,R4とC3でもう一つのポールを構成しています.

NF型とCR型を組み合わせた回路.

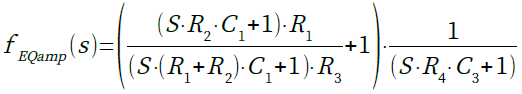

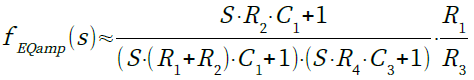

C2,R3およびCin,R5のカットオフ周波数が十分に低い場合,図9の回路の伝達関数は,式7で表されます.

・・・・・・・(7)

・・・・・・・(7)R1/R3が1よりも十分大きい場合,式7は式8のように近似できます.

・・・・・・・・・・(8)

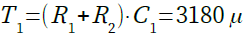

・・・・・・・・・・(8)式8と式5を比較すると,式8は式5にR1/R3という係数を掛けたものと同じ形になっていることが分かります.R1/R3がこのイコライザ・アンプのゲインになります.なので,式5のT1,T2,T3の定数は,次のように,T1が式9で,

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(9)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(9)T2が式10,

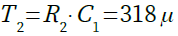

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(10)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(10)T3が式11のようになっていれば良いことになります.

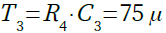

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(11)

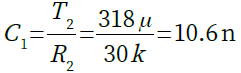

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(11)式9,式10より,(R1+R2)=10R2とする必要があることが分かります.E24シリーズの抵抗でこの関係を満たすように選択すると,R1=270kΩ,R2=30kΩとなります.また,式10より,C1は式12のように計算できます.

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(12)

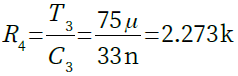

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(12)多少誤差が発生しますが,ここでは「C1=10nF」とします.C3とC4の定数の組み合わせはいろいろありますが「C3=33n」としてR4を計算すると,式13のようになります.

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(13)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(13)ここでは,E24シリーズの抵抗から,R4=2.2kΩを選択します.RIAAイコライザ・アンプは,3~5mVのカートリッジからの出力信号を300~500mV程度に増幅する必要があります.そのため,RIAAイコライザ・アンプのゲインは1kHzで40dBとします.図8(RIAAイコライザの伝達関数の周波数特性のシミュレーション結果)を見ると,1kHzのゲインは-20dBとなっているため,イコライザ・アンプの低域ゲインは40dBよりも20dB大きい60dBとします.R1/R3が低域ゲインとなるため,R3は式14のように270Ωとします.

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(14)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(14)C2およびCinは,カットオフ周波数が20Hzよりも十分低くなるよう,それぞれ220μFおよび10μFとします.

●RIAAイコライザ・アンプの特性をシミュレーションする

図10は,今回設計したRIAAイコライザ・アンプをシミュレーションするための回路です.周波数特性が合っているか確認するため,式5の伝達関数に,低域ゲイン60dB(1000倍)を掛けたものを同時にシミュレーションします.

式5の伝達関数に係数を掛けたものも同時にシミュレーションする.

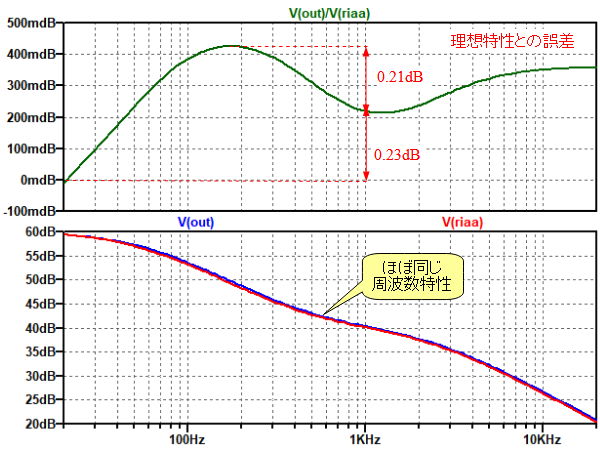

図11は,図10のシミュレーション結果です.下段にRIAAイコライザ・アンプの出力(V(Out))と,式5の伝達関数に係数を掛けたものの出力(V(RIAA))をプロットしていますが,ほぼ同じ周波数特性となっています.上段に,V(Out)をV(RIAA)で割ったものをプロットしており,これが理想特性との誤差になります.1kHzを基準にすると,最大誤差は±0.2dB程度に収まっています.

理想特性との最大誤差は±0.2dB程度に収まっている.

以上,RIAAイコライザについて解説しました.RIAAイコライザ・アンプの低域ゲインは非常に大きいため,アナログ・レコード・プレーヤとRIAAイコライザ・アンプ間の配線は,商用電源ノイズ(ハム・ノイズ)が混入しないよう,十分に注意する必要があります.

◆参考資料

・WIKIPEDIA:RIAA equalization

・ortofon:フォノイコライザーについて Vol.3 RIAAカーブ編 II

解説に使用しました,LTspiceの回路をダウンロードできます.

LTspice9_015.zip

●データ・ファイル内容

RIAA.asc:図5の回路

reve_RIAA.asc:図7の回路

RIAA_EQ.asc:図10の回路

RIAA_EQ.plt:図11のグラフを描画するためのPlot settinngsファイル

■LTspice関連リンク先

(01) LTspice ダウンロード先

(02) LTspice Users Club

(03) LTspice メール・マガジン全アーカイブs

(04) ◆LTspice電子回路マラソン・アーカイブs

(05) ◆LTspiceアナログ電子回路入門アーカイブs

(06) ◆LTspice電源&アナログ回路入門アーカイブs

(07) ◆IoT時代のLTspiceアナログ回路入門アーカイブs

(08) ◆オームの法則から学ぶLTspiceアナログ回路入門アーカイブs

(09) ◆LTspiceエデュケーショナル・ファイルで学ぶアナログ回路アーカイブs

(10) ◆LTspiceドット・コマンドから学ぶアナログ回路アーカイブs

(11) ◆LTspiceで始める実用電子回路入門アーカイブs