オーディオ・アンプのゲインを小信号等価回路で求める

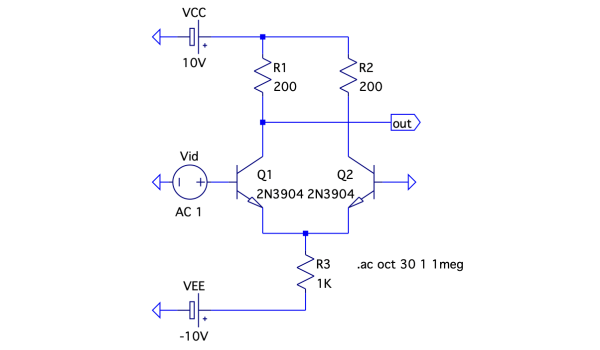

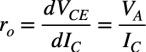

図1は,差動対のQ1とQ2のバイポーラ・トランジスタと負荷抵抗のR1とR2を接続した,オーディオ・アンプの初段に使う回路です.vidが入力でoutが出力のとき,図1のゲインは(a)~(d)のどれでしょうか.

Vidからoutまでのゲインはいくつ?

(a)19dB (b)25dB (c)31dB (d)37dB

小信号の場合,トランジスタの特性を線形と見なすことができ,抵抗と電流源の部品に置き換えた小信号等価回路で机上計算できます.

差動対は,Q1とQ2のエミッタが共通で,ベースが入力になる回路です.ゲインを調べる場合,バイポーラ・トランジスタを小信号等価回路に置き換えて机上計算します.

図1の信号の中点電圧は,GNDと見なせます.ゲインは,Q1のベース電圧が+vid/2だけ高くなり,逆にQ2のベース電圧が-vid/2だけ低くなる回路条件で机上計算します.

差動対が平衡しているとき「VBE=0.7V」とすると,Q1とQ2の両方に同じコレクタ電流が流れ,その値は,おおよそ「IC=4.65mA」になります.

この状態から,Q1のベース電圧が+vid/2,Q2のベース電圧が-vid/2になると,ゲインは「G=(gm*R1)/2」になります.

ここで,gmはQ1の相互コンダクタンスで「gm=IC/VT」です.VTは,熱電圧で27℃のとき26mV,ICは先ほどの4.65mA,R1は200Ωなので,ゲインは「G=17.9倍」になります.これをデシベル(dB)で表すと25dBなので(b)が正解になります.

●差動対はオーディオ・アンプに欠かせない回路

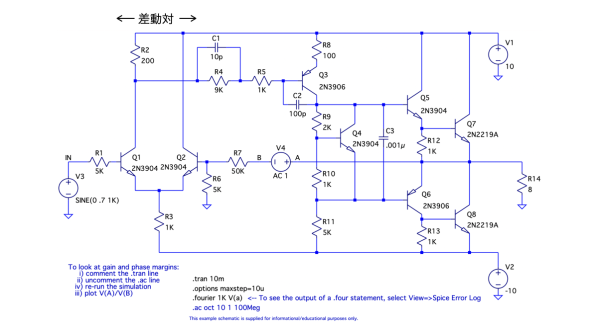

差動対は,2つの入力の差信号を増幅し,同相の信号は増幅しない特徴があるので,オーディオ・アンプに欠かせない回路になります.一例を挙げると,図2(LTspiceのEducationalフォルダにあるaudioamp.asc)に示すオーディオ・アンプの入力段に差動対が使われています.また,OPアンプの入力段にも使われています.差動対や1つのバイポーラ・トランジスタで作るアンプも同じですが,これらのゲインを検討するときは,バイポーラ・トランジスタの小信号等価回路を用います.以降では,バイポーラ・トランジスタの小信号等価回路を解説し,その等価回路を使って図1のゲインを机上計算で求めます.

LTspiceのEducationalフォルダにある「audioamp.asc」.

●バイポーラ・トランジスタの小信号等価回路

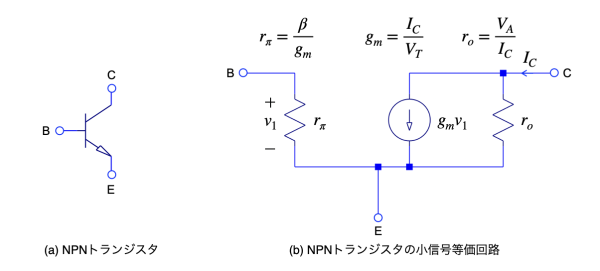

図3(a)はNPNトランジスタを表す記号です.また,図3(b)はNPNトランジスタの小信号等価回路になります.回路のゲインを求めるときは,図3(a)の記号を図3(b)の小信号等価回路に置き換えて検討します.バイポーラ・トランジスタは,PNPトランジスタもあります.PNPトランジスタのときは図3(b)のgmv1の電流源の方向が逆になります.

(a)はNPNトランジスタの記号.(b)はNPNトランジスタの小信号等価回路.

初めに図3(b)の小信号等価回路について解説します.小信号等価回路は,ベースとエミッタ間にある小信号抵抗(rπ)とバイポーラ・トランジスタの相互コンダクタンス(gm),rπの両端の電圧(v1)で決まる,gmv1の電流です.コレクタとエミッタ間にあるバイポーラ・トランジスタの出力抵抗(ro)で表されます.

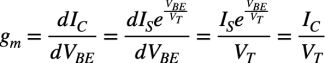

相互コンダクタンス(gm)は,v1の僅かな電圧変化で流れるコレクタ電流であり,v1はベース・エミッタ間電圧の僅かな変化(dVBE)と等しくなります.コレクタ電流を「IC=IS*eVBE/VT」とすると,式1よりgmは「gm=IC/VT」になり,コレクタ電流(IC)に比例し,熱電圧(VT)に反比例します.

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(1)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(1)rπは,ベースからエミッタを見た小信号抵抗です.ベースからエミッタを見ると,式2のようにエミッタ抵抗(re)をβ倍した抵抗に見えます.

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(2)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(2)ここでβは,電流増幅率で「β=IC/IB」です.reはgmの逆数なので「rπ=β/gm」になり,βに比例し,gmに反比例します.

roは,コレクタからエミッタ間の小信号抵抗なので,式3のようにコレクタ・エミッタ間電圧の僅かな変化とコレクタ電流(dIC)の僅かな変化から求まります.

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(3)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(3)アーリ電圧(VA)を使うと「ro=VA/IC」になり,VAに比例し,ICに反比例します.

●解析し易いように入力条件を変える

図1は,Q1のベースにvidが加わり,Q2のベースがGNDなので,Q1ベース電圧とQ2ベース電圧の差はvidになります.この入力条件を解析しやすいように,図4のように,Q1のベースに+vid/2,Q2のベースに-vid/2とします.

このように変更すると,GNDを中心にQ1のベース電圧が高くなると,Q2のベース電圧は,同じ電圧だけ低くなり,GNDを中心にシーソーのような関係になります.図4のように変更してもQ1ベース電圧とQ2ベース電圧の差はvidになるので,図4のゲインは,図1のゲインと同じになります.

次にゲインを机上計算するため,差動対の電流を調べます.Q1とQ2のベース電圧がGNDで差動対が平衡しているとき,Q1とQ2のVBE(ベース・エミッタ間電圧)は等しく,「VBE=0.7V」とすると,R3の電流は「(10V-0.7V)/1kΩ=9.3mA」になります.このときQ1とQ2の両方にR3の電流の半分が流れ,Q1とQ2のコレクタ電流はおおよそ「IC=4.65mA」になります.

●小信号等価回路を使って解析する

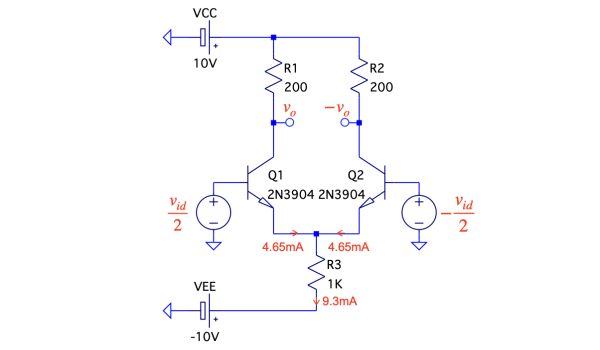

図5は,図4のQ1とQ2を小信号等価回路に置き換えたものになります.図4の直流電圧源(VCCとVEE),そしてQ1とQ2のエミッタは交流的に電圧変化をしないことから,交流的なGNDとして扱います.図5のようにQ1とQ2を小信号等価回路に置き換えると,点線を境にして左右に同じ回路が接続されたものになります.このようなときは片側の回路のみの解析で済みます.これを差動半回路といいます.図5では点線の左側の回路を解析してゲインを求めます.

点線の左右は同じ回路になる.

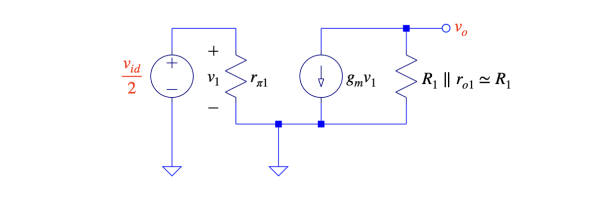

図6は,図5の差動半回路のみを表しました.R1とro1の並列抵抗は,R1が200Ωと低い抵抗なので,R1で近似しています.

R1<<ro1と見なし,R1||ro1の並列抵抗はR1で近似している.

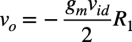

この回路の出力電圧voは式4になり,マイナスは位相が反転する意味になります.

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(4)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(4)式4より,ゲインは「G=vo/vid」なので式5になります.式5中のgmは式1を使って求め,「IC=4.65mA」,VTは熱電圧で27℃の「VT=26mV」なので「gm=179mA/V」になります.

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(5)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(5)そして「R1=200Ω」なので,ゲインは25dBになります.

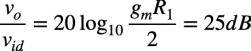

●シミュレーションでゲインを調べる

図7は,図1をシミュレーションした結果で,実線がゲイン,点線が位相になります.ゲインは24.7dBであり,式5の机上計算と一致します.バイポーラ・トランジスタのベースからコレクタは,位相が反転するので,180°の位相差があります.このようにゲインは,解答の(b)になるのが確認できます.

解説に使用しました,LTspiceの回路をダウンロードできます.

LTspice9_010.zip

●データ・ファイル内容

Emitter-coupled pair.asc:図1の回路

Emitter-coupled pair.plt:図1のプロットを指定するファイル

■LTspice関連リンク先

(01) LTspice ダウンロード先

(02) LTspice Users Club

(03) LTspice メール・マガジン全アーカイブs

(04) ◆LTspice電子回路マラソン・アーカイブs

(05) ◆LTspiceアナログ電子回路入門アーカイブs

(06) ◆LTspice電源&アナログ回路入門アーカイブs

(07) ◆IoT時代のLTspiceアナログ回路入門アーカイブs

(08) ◆オームの法則から学ぶLTspiceアナログ回路入門アーカイブs

(09) ◆LTspiceエデュケーショナル・ファイルで学ぶアナログ回路アーカイブs

(10) ◆LTspiceドット・コマンドから学ぶアナログ回路アーカイブs

(11) ◆LTspiceで始める実用電子回路入門アーカイブs