コモン・モード・チョーク・コイルの特性

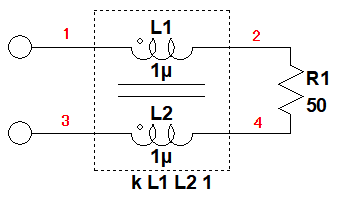

図1は,コモン・モード・チョーク・コイルをモデル化したものです.コモン・モード・チョーク・コイルは,1次側と2次側の巻き数が同じトランスとして表現することができます.コイルについている丸印は,コイルの極性を表すものです.

ここで,図1のように2番,4番端子に50Ωの抵抗を接続したとき,1番,3番端子間の,100MHzでのインピーダンスは,(a)~(d)のどれになるでしょうか.

1番,3番端子間の,100MHzでのインピーダンスはいくつ?

(a)50Ω (b)318Ω (c)630Ω (d)1258Ω

コモン・モード・チョーク・コイルは,同相ノイズを低減するために使用されるもので,同一のコアに2本の線材を巻いた構造になっています.それぞれの線材がL1およびL2を構成しています.1番端子と3番端子に信号を加えたときの,L1とL2に流れる電流の向きと,そのときコアに発生する磁束がどのようになるかを考えれば,答えが分かります.

コモン・モード・チョーク・コイルの1番端子と3番端子に信号を加えたとき,1番端子が+の場合,1番端子から2番端子に向かって電流が流れます.このとき,同じ電流が4番端子から3番端子に向かって流れます.すると,コア材に発生する磁束は逆方向となり,打ち消し合います.そのため,L1とL2のインダクタンスは互いに打ち消され,1番端子と3番端子にはR1のみが接続されたものと見なすことができます.したがって,1番端子と3番端子間のインピーダンスは周波数によらず,50Ωになります.

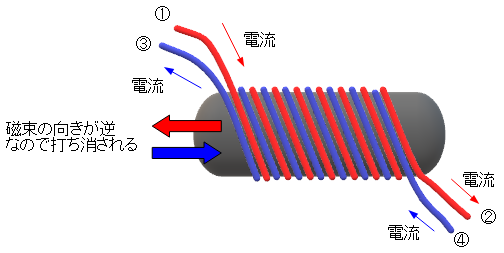

●コモン・モード・チョーク・コイルの構造

コモン・モード・チョーク・コイルは図2のように,コア材に2本の線材を巻いた構造になっています.2本の線材の巻き数は同じため,巻き数比1:1のトランスとしても動作します.コモン・モード・チョーク・コイルとして使用する場合は,1番端子と3番端子に差動信号を加え,2番端子と4番端子から差動信号を取り出します.

1番端子と3番端子に差動信号を加えた場合,1番端子が+の場合は,図2のように1番端子から2番端子に向かって電流が流れ,左向きの磁束が発生します.このとき,同じ電流が4番端子から3番端子に向かって流れます.このとき発生する磁束は右向きになり,先ほどの磁束と打ち消しあいます.そのため,1番端子と3番端子に差動信号を加えた場合は,コイルとしては働きません.

一方,1番端子と3番端子に同じ信号を加えた場合は,流れる電流の方向が同じになるため,磁束が打ち消しあうことはなく,コイルとして働きます.

●コモン・モード・チョーク・コイルのインピーダンスを確認する

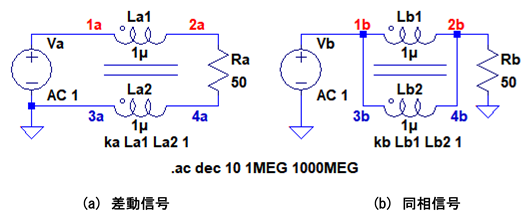

図3は,コモン・モード・チョーク・コイルのインピーダンスをシミュレーションするための回路です.LTspiceでトランスを使用する場合,2つのコイル(L)と相互インダクタンス(K)を使用します.相互インダクタンスはシンボルが無いため,[.op]のアイコンを押して,「SPICE directive」として記入し,回路図に配置します."Ka La1 La2 1"と記入すると,La1とLa2を係数1で結合する,という意味になります.

左側の回路の図3(a)は,差動信号に対するインピーダンスをシミュレーションするための回路で,2a端子と4a端子の間に抵抗を接続し,1a端子と3a端子に信号を印可しています.

右側の回路図3(b)は,同相電圧に対するインピーダンスをシミュレーションするための回路で,2b端子と4b端子を接続してGNDとの間に抵抗を接続し,1b端子と3b端子に同じ信号を印可しています.

左側の回路(a)は差動信号,右側の回路(b)は同相信号に対するインピーダンスを調べる.

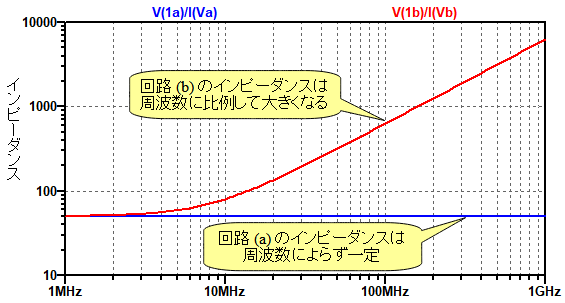

図4は,図3のインピーダンスのシミュレーション結果です.信号電圧源の電圧を電圧源に流れる電流で割ることで,インピーダンスを表示しています.

図4を見ると分かるように,回路(a)のインピーダンスは,周波数によらず,50Ωで一定となっています.一方,回路(b)のインピーダンスは周波数に比例して大きくなっています.100MHzのときのインピーダンスは630Ωとなっており,これは1μHのコイルと50Ωの抵抗の直列インピーダンスと同じです.図3の回路を見ると,1μHのコイルが2本並列接続されているように見えますが,1a(3b)と2b(4b)間の合成インダクタンスは1μHになります.これは,図2で①と③,②と④を接続した場合,単純に線材が並列になるだけ,と考えると理解できると思います.

回路(a)のインピーダンスは周波数によらず,50Ωで一定.

●コモン・モード・チョーク・コイルの同相ノイズ除去効果を検証する

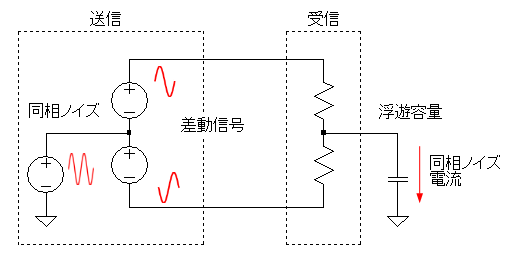

図5は,2つの回路間で差動信号を送る場合に,同相ノイズが放射される状態を簡略化して表した模式図です.受信側の回路にある浮遊容量を介して,同相ノイズ電流が流れ,ノイズが放射されます.

容量を介して,同相ノイズ電流が流れ,ノイズが放射される.

●コモン・モード・チョーク・コイルを使用した同相ノイズ除去の対策前と対策後

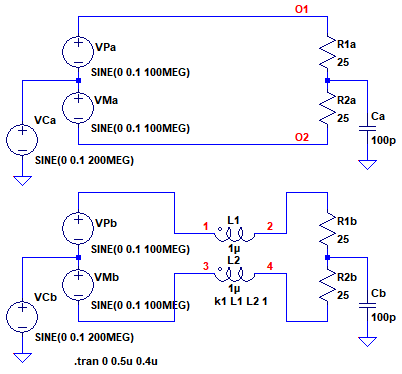

図5のような回路にコモン・モード・チョーク・コイルを使用すると,同相ノイズの放射を軽減することができます.図6は,コモン・モード・チョーク・コイルによる,同相ノイズ除去効果を検証するための回路です.

上段が対策前で,下段が信号ラインにコモン・モード・チョーク・コイルを挿入した対策後です.VPとVMはピーク電圧100mVで周波数は100MHzとなっています.VCが同相ノイズで,ピーク電圧100mVで周波数は200MHzになっています.トランジェント解析を行い,浮遊容量に流れる電流の大きさを比較します.

上段が対策前で,下段が信号ラインにコモン・モード・チョーク・コイルを挿入した対策後です.

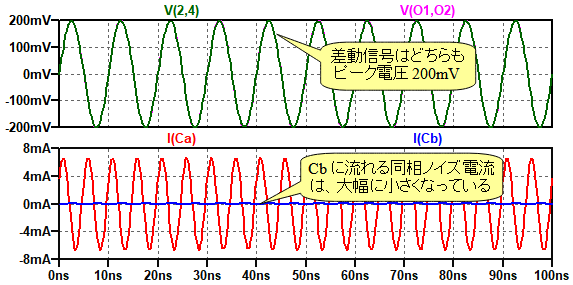

図7は,図6のシミュレーション結果です.抵抗の両端に加わる差動電圧は上段の回路,下段の回路ともに,ピーク電圧200mVとなっており,コモン・モード・チョーク・コイルによる減衰はないことが分かります.

上段の浮遊容量(Ca)に流れる,200MHzの同相ノイズ電流は,ピーク値が6.5mAとなっています.一方,コモン・モード・チョーク・コイルを挿入した,下段の浮遊容量(Cb)に流れる同相ノイズ電流は,ピーク電流80μAと大幅に小さくなっています.

このように,コモン・モード・チョーク・コイルを使用すると,差動信号を減衰させることなく,同相ノイズだけを低減することができます.

コモン・モード・チョーク・コイル使用により,同相ノイズ電流が大幅に小さくなる.

以上,コモン・モード・チョーク・コイルについて解説しました.コモン・モード・チョーク・コイルは電源ラインとグランド・ラインに挿入する使い方もあります.この場合,差動信号に相当するものは,電源ラインに流れる電流と,グランド・ラインに流れる電流です.これらの電流によって発生する磁束は,互いに打ち消しあうため,大電流を流してもコアが磁気飽和しないという特長があります.

◆参考・引用*文献◆

ノイズ対策の基礎 【第6回】コモンモードチョークコイル - 村田製作所 技術記事

解説に使用しました,LTspiceの回路をダウンロードできます.

LTspice7_029.zip

●データ・ファイル内容

CMCC_AC.asc:図3の回路

CMCC_AC.plt:図4のグラフを描画するためのPlot settinngsファイル

CMCC_tran.asc:図6の回路

CMCC_tran.plt:図7のグラフを描画するためのPlot settinngsファイル

■LTspice関連リンク先

(01) LTspice ダウンロード先

(02) LTspice Users Club

(03) トランジスタ技術公式サイト LTspiceの部屋はこちら

(04) LTspice メール・マガジン全アーカイブs

(05) ◆LTspice電子回路マラソン・アーカイブs

(06) ◆LTspiceアナログ電子回路入門アーカイブs

(07) ◆LTspice電源&アナログ回路入門アーカイブs

(08) ◆IoT時代のLTspiceアナログ回路入門アーカイブs

(09) ◆オームの法則から学ぶLTspiceアナログ回路入門アーカイブs

(10) ◆LTspiceエデュケーショナル・ファイルで学ぶアナログ回路アーカイブs