ダイオードを使った論理回路の基礎

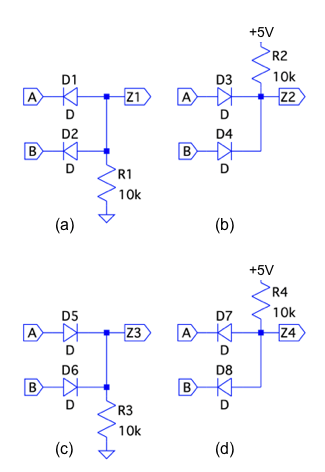

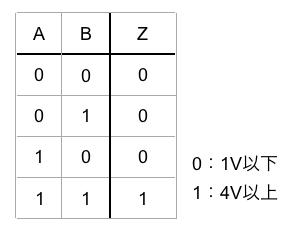

図1の回路(a)~(d)は,AとBに信号を入力し,Zが出力となる,ダイオードと抵抗で構成した論理回路です.AとBには,デジタル信号の「1」に相当する5Vと「0」に相当する0Vを入力します.入力と出力の関係が図2の真理値表のようにAとBの両方が1のときだけ,Zの出力が1となるAND回路は,図1の回路(a)~(d)のどれでしょうか.

ダイオードのアノードからカソードに向けて,電流を通したときの順方向電圧は0.6V,デジタル信号の「1」は4V以上,「0」は1V以下のときとします.

回路(a) 回路(b) 回路(c) 回路(d)

ダイオードは,電流が流れ込む電極をアノード,流れ出る電極をカソードと呼びます.アノードからカソードに向かって電流を通し,カソードからアノードへは電流を通さない一方向のスイッチとして機能します.図1のダイオードを一方向のスイッチとみなし,「1」に相当する5Vと「0」に相当する0Vを,図2の4種類の組み合わせで入力したとき,Zの電圧を調べると分かります.

図2の真理値表は,AとBの2つの入力が5Vのとき,Zの出力は4V以上になり,それ以外は1V以下となる状態を表しています.これは,図1の回路(d)の動作であり,解答は(d)となります.

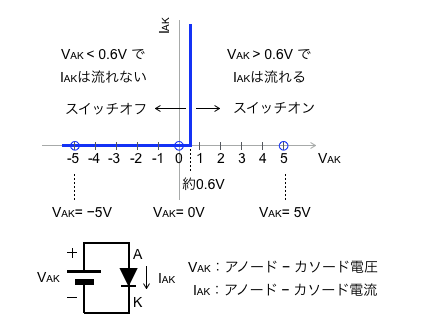

図3にダイオードの両極に加える電圧と電流の関係を示します.アノードとカソードの電圧差をアノード‐カソード電圧(VAK),アノードとカソードの電流差をアノード‐カソード電流(IAK)と呼びます.

ダイオードは,アノード‐カソード電圧が約0.6Vを境に,図3下の回路の矢印のようにアノード(A)からカソード(K)に向かって電流を通し,その逆のカソードからアノードの方向には電流を通さない一方向のスイッチとなります.ダイオードの一方向性スイッチの機能に注目して,図1の回路(d)の動作を解説します.

●真理値表での回路(d)の動作

AとBが0Vの場合,電流は5VからR4を通り,D7とD8へ分流して,AとBへ流れようとする.このとき,D7とD8の一方向のスイッチは,アノードからカソードに電流を通す方向へ接続している.よって,スイッチがONとなり,出力Z4の電圧は,約0.6Vとなる.

Aが0Vで,Bが5Vの場合,Aは0Vであり,電流は5VからR4とD7を通り,Aへ流れようとする.このとき,D7の一方向のスイッチは,アノードからカソードに電流を通す方向へ接続してので,スイッチがONとなり,Z4は約0.6Vとなる.一方,Bは5Vであり,ダイオードD8の両端の電圧が同じになり,IAKは流れない.よって,Z4の電圧は,約0.6Vとなる.

Aが5Vで,Bが0Vの場合,Aが0Vで,Bが5Vの場合と電圧が反対になっただけで,同様となるため,出力Z4の電圧は,約0.6Vとなる.

AとBが5Vの場合,ダイオードD7とD8のアノードは,R4を介して5Vとなる.カソードも入力が5Vなので,D7とD8の両端の電圧は同じになり,IAKは流れない.よって,出力Z4の電圧は,R4を介しての5Vとなる.

●2進数の演算

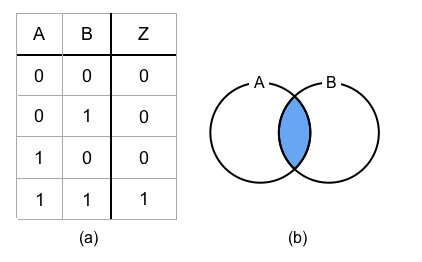

ダイオードと抵抗を使うと,論理演算をするAND回路とOR回路が構成できます.まず,AND演算とOR演算について解説します.真理値表は,デジタル信号の「1」は電圧の高い状態(High),「0」は電圧が低い状態(Low)とし,真理値表の1と0に対応させます.これを正論理といいます.逆に負論理は,電圧の状態が逆になります.

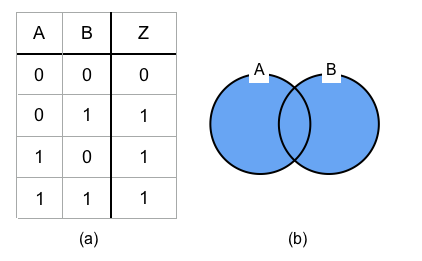

図4の(a)は正論理におけるAND演算の真理値表,図4の(b)は,AND演算を集合で解説する図です.AND演算は,AとBの入力の両方が「1」のときだけ,出力Zが「1」となる論理演算です.図4の(b)の集合で表すと,AとBの「1」が重なっている(青色の部分)ときのみ,出力が「1」となる関係です.

次に図5の(a)は,OR演算の真理値表,図5の(b)はOR演算を集合で解説する図です.OR演算はAとBのどちらかが「1」のとき,出力Zが「1」となる論理演算です.図5の(b)の集合で表すと,AとBのどれかが「1」となる条件のとき,出力も「1」となります.

●ダイオードを使ったAND回路とOR回路

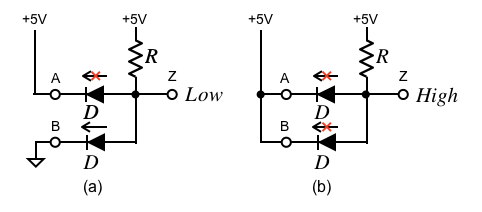

ダイオードの一方向性スイッチの機能を使うと,AND回路とOR回路が構成できます.図6の(a)と(b)はAND回路であり,AとBの入力の組み合わせの代表例です.図6の(a)はAND回路のAとBの入力のどれかが0Vとなる条件を表し,このときスイッチがONとなって電流が通り,出力Zの電圧はLow,真理値表では「0」となります.図6の(b)はAとBの両方が5Vとなり,ダイオードには電流が通らないことから,出力Zの電圧はHigh,真理値表では「1」となります.これらは,図4のAND演算の真理値表と同じですので,図6の回路はAND回路になっていることが分かります.このAND回路は,図1の回路(d)となります.

(a)A=5V,B=0V とした例

(b)A=B=5Vとした例

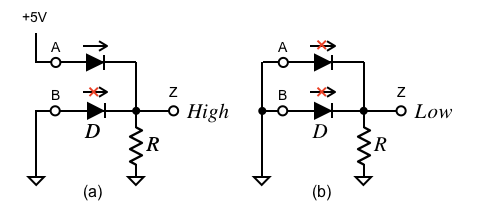

次に,図7の(a)と(b)はOR回路です.AとBの入力の組み合わせの代表例です.図7の(a)はOR回路のAとBの入力のどれかが5Vとなる条件を表し,このときダイオードスイッチがONとなって電流が通り,出力Zの電圧はHigh,真理値表では「1」となります.図7の(b)はAとBの両方が0Vとなり,ダイオードには電流が通らないことから,出力Zの電圧はLow,真理値表では「0」となります.これらは図5のOR演算の真理値表と同じなので,図7の回路はOR回路になっていることが分かります.このOR回路は,図1の回路(c)となります.

(a)A=5V,B=0V とした例

(b)A=B=0Vとした例

●AND回路とOR回路をLTspiceで確認する

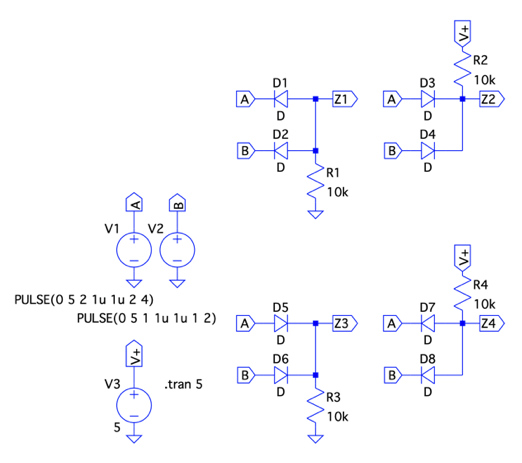

図8は,過渡解析を用いて図1をシミュレーションする回路です.AとBの入力電圧の組み合わせは,V1,V2の矩形波を用います.この2つの矩形波で,1秒毎にAとBの4種類の組み合わせが変わります.

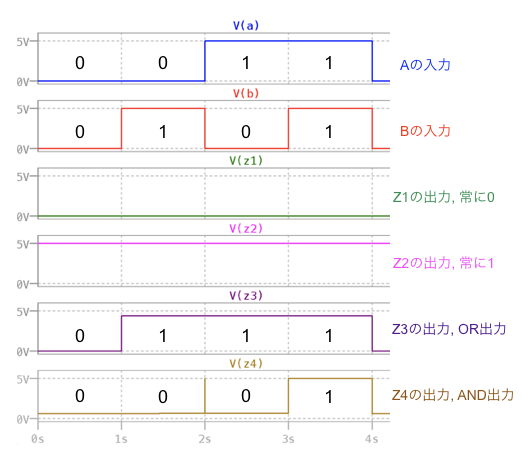

図9が図8のシミュレーション結果です.Aの波形,Bの波形と,Z1,Z2,Z3,Z4の出力波形をプロットしました.プロットの中に分かりやすいように,デジタルの信号の「0」と「1」を付け加えています.

図9の上段2つが矩形波を用いたAとBの組み合わせです.1秒毎にAとBの組み合わせが変わります.その下がZ1,Z2,Z3,Z4の出力波形です.まずZ1は解説でも調べた通り,出力の論理は常に「0」となります.次にZ2の出力は,常に「1」の出力となります.Z3の出力は図5の真理値表と同じであり,OR回路となります.Z4の出力は図4の真理値表と同じであり,AND回路となります.

以上,解説したように,ダイオードの一方向性のスイッチ機能を使うと,簡単にAND回路とOR回路を構成できます.図1は2入力の例ですが,ダイオードを追加することにより,入力の数を増やすことができます.

解説に使用しました,LTspiceの回路をダウンロードできます.

LTspice5_008.zip

●データ・ファイル内容

Diode_Logic.asc:図8の回路

■LTspice関連リンク先

(1) LTspice ダウンロード先

(2) LTspice Users Club

(3) トランジスタ技術公式サイト LTspiceの部屋はこちら

(4) LTspice電子回路マラソン・アーカイブs

(5) LTspiceアナログ電子回路入門・アーカイブs

(6) LTspice電源&アナログ回路入門・アーカイブs

(7) IoT時代のLTspiceアナログ回路入門アーカイブs

(8) オームの法則から学ぶLTspiceアナログ回路入門アーカイブs