並列型電圧安定化回路の基礎

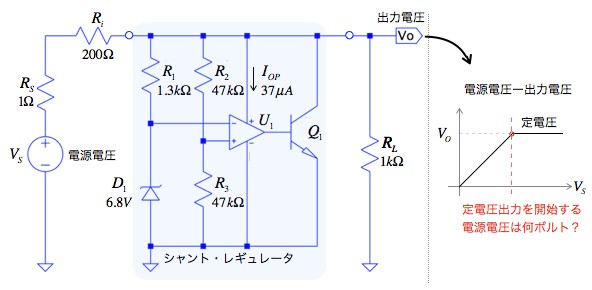

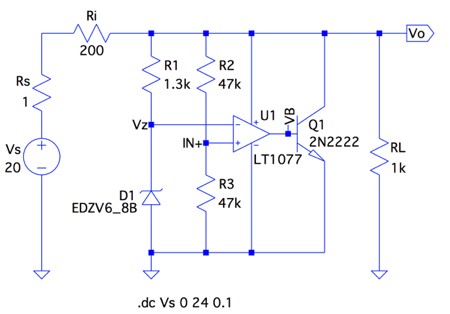

図1は,シャント・レギュレータを使った並列型電圧安定化回路です.シャント・レギュレータは,ツェナー・ダイオード(D1),抵抗(R1,R2,R3),OPアンプ(U1),NPNトランジスタ(Q1)で構成してます.並列型電圧安定化回路は,電源電圧(VS)を上げていくと,ある値から出力電圧(VO)が一定となり,定電圧出力となります.図1の回路において,並列型電圧安定化回路が定電圧出力を始める電源電圧(VS)は次の(a)~(d)のうちどれでしょうか.

ある電源電圧以上になると定電圧出力となる.

今回は,シャント・レギュレータを使った並列型電圧安定化回路について解説します.並列型電圧安定化回路は出力電圧(VO)の状態によって2つの領域に分けられます.1つ目は,電源電圧(VS)に依存して出力電圧(VO)が変化する領域.2つ目は,定電圧になる領域です.

出力電圧が変化する領域では,OPアンプ(U1)の反転端子が高い電圧で,非反転端子が低い電圧となり,トランジスタ(Q1)はOFFの状態で,出力電圧(VO)は電源電圧(VS)に依存します.

出力電圧が定電圧になる領域では,OPアンプ(U1)の負帰還により両入力端子がバーチャル・ショートとなり,出力電圧(VO)はツェナー・ダイオード(D1)の電圧を,抵抗(R2,R3)に関するゲインで増幅した電圧で一定となります.

定電圧となる出力電圧(VO)を求め,変化する領域から定電圧となる電源電圧(VS)を計算することで求められます.

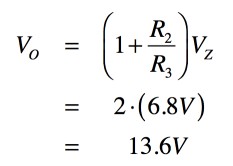

図1の回路において,定電圧の領域は,式1となります.VZはツェナー・ダイオード(D1)の電圧です.

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(1)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(1)

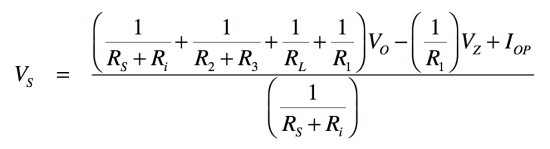

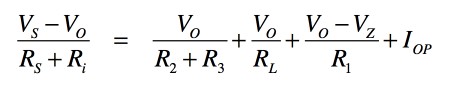

出力電圧が変化する領域では,出力のキルヒホッフの電流則をVSで解くと式2となります.

・・・・・(2)

・・・・・(2)

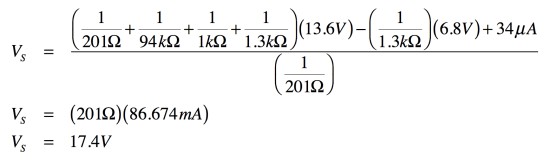

図1の回路定数と式1で求めたVOを式2へ代入すると式3となり,答えは(c)の17.4Vとなります.

・・・・・(3)

・・・・・(3)

●シャント・レギュレータについて

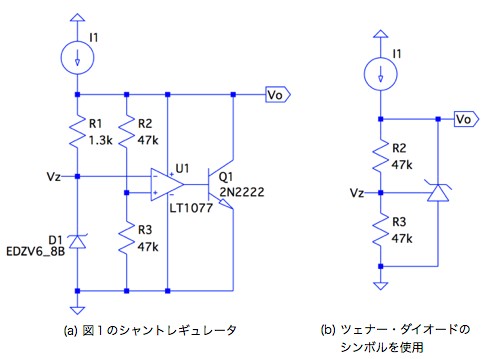

図2(a)は,図1のシャント・レギュレータを抜き出した回路です.図2(b)は図2(a)のブロック図です.図2(b)のシャント・レギュレータの記号は,慣習的にツェナー・ダイオードのシンボルを用います.ツェナー・ダイオードのシンボルは,半導体メーカの集積化したシャント・レギュレータのシンボルとしても使われており,LTspiceの部品ライブラリではLT1009シリーズなどです.

図2(b) 図2(a)をツェナー・ダイオードのシンボルを使って表した回路

同じシンボルを使うことから想像できるように,シャント・レギュレータはツェナー・ダイオードと同じような機能で,図2(a)(b)の電流源(I1)から電流を流すと,出力(VO)は定電圧となります.

図2(a)のシャント・レギュレータは,ツェナー・ダイオード(D1)の基準電圧(VZ)を,R2とR3の抵抗比によるゲイン(1+R2/R3)により出力電圧(VO)を調整します.具体的に解説すると,電流源(I1)から回路に電流が流れた場合,出力電圧(VO)が定電圧になる条件は,OPアンプ(U1)の両入力端子がバーチャル・ショートとなり,その電圧がツェナー・ダイオードの電圧(VZ)となることです.更に,電流源(I1)から多くの電流が流れると,NPNトランジスタ(Q1)が,電流をGNDへ流し,バーチャル・ショートを保つように負帰還が働きます.ツェナー・ダイオードは,出力電圧(VO)によって駆動されるため,その電圧(VZ)は一定となり,更に安定します.図2(a)は,この動作により,出力電圧(VO)が定電圧となります.

●定電圧出力を開始する電源電圧

ここでは,図1のD1に「EDZV6.8B」,U1に「LT1077」を用いて解説します.EDZV6.8Bは,テスト電流(IZT)が5mAのとき,電圧(VZ)が6.8Vとなるツェナー・ダイオードです.また,LT1077は,消費電流が少なく,図1の回路で,電源電圧(VS)に依存して出力電圧(VO)が変化する領域の消費電流は37μAです.R1の両端の電圧は6.8Vですので,ツェナー・ダイオードのテスト電流(IZT)5mAと同程度の電流とするため,選択しやすい抵抗で1.3kΩとしました.

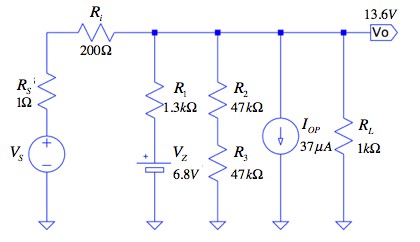

図3は,出力電圧(VO)が電源電圧(VS)に依存する領域内において,出力電圧(VO)が式1の電圧に近いときの等価回路です.ヒントに示したとおり,定電圧となる出力電圧(VO)を求め,変化する領域から定電圧となる電源電圧(VS)を計算します.また,この回路を使い,出力端子のキルヒホッフの電流則を計算します.

式1の出力電圧(VO)に近い.

出力端子のキルヒホッフの電流則(KCL)は式4となります.

・・・・・・・・・・・・(4)

・・・・・・・・・・・・(4)

式4をVSで解くと式2となり,回路定数を代入してVSの値を求めると式3の17.4Vとなります.

●並列型電圧安定化回路をLTspiceで確かめる

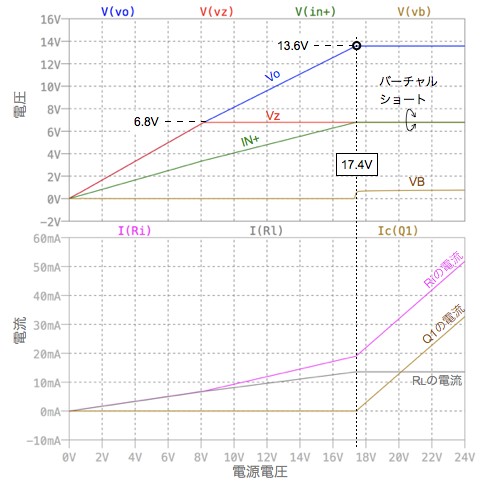

図4は,図1をシミュレーションする回路です.直流解析を用いて,電源電圧(VS)を0から20V間でスイープし,回路の各電圧と電流をプロットします.

図5は,図4のシミュレーション結果です.グラフの上段が回路の各電圧で,下段が各電流をプロットしました.電源電圧(VS)に依存して出力電圧(VO)が変化する領域は,OPアンプ(U1)の反転端子の電圧はツェナー・ダイオード(D1)の電圧(VZ)です.非反転端子は,出力電圧(VO)を2つの抵抗(R1,R2)で分圧した電圧となり,反転端子の電圧の方が高い状態で推移します.よって,その出力電圧(VB)が0Vなので,NPNトランジスタ(Q1)は電流を流しません.

出力電圧(VO)が定電圧になる領域は,式3で計算した電源電圧(VS)が17.4V以上となります.このとき,OPアンプ(U1)の両入力端子は,負帰還の作用により,ツェナー・ダイオード(D1)の電圧(VZ=6.8V)でバーチャル・ショートとなります.電源電圧を更に高くし,流れる電流が多くなると,NPNトランジスタ(Q1)により,電流をGNDへ流し,バーチャル・ショートを保つように負帰還が働き,出力電圧(VO)は定電圧となります.

回路の各電圧と電流をプロット.出力電圧(VO)が13.6Vとなる電源電圧(VS)は17.4V.

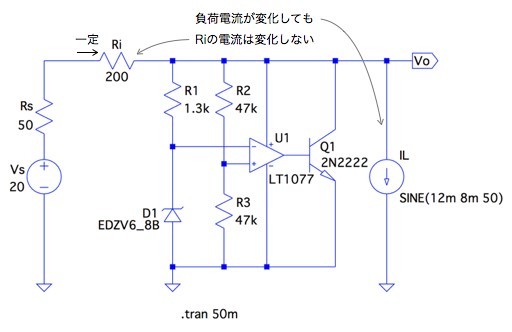

●出力電流が変化したときの電源電圧からの電流の変化を確かめる

図6は,並列型電圧安定化回路の特徴の1つである,出力電流が変化しても,電源電圧からの電流が変化しないことを確かめる回路です.出力電流となる電流源(IL)は,オフセット電流が12mA,振幅が8mA,周波数を50Hzとしました.電源電圧(VS)の出力抵抗(RS)は,50Ωとし,出力抵抗が大きな電源に並列型電圧安定化回路を接続した状態を表しています.シミュレーションは50msまでの過渡解析を実行し,電源電圧から流れる電流の変化をシミュレーションします.

負荷電流はオフセット電流12mA,振幅8mA,周波数50Hzの正弦波で与えた.

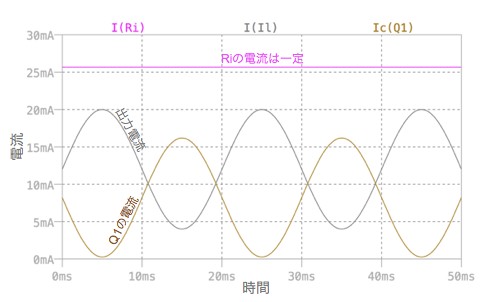

図7は,図6のシミュレーション結果です.電源電圧から流れる電流は,Riの抵抗に流れる電流で測定しました.図7より,出力電流(IL)の変化は,NPNトランジスタ(Q1)のコレクタ電流で打ち消され,Riに流れる電流は一定であり,出力電流の時間変化は電源側に伝わりません.このように,電源電流と出力電流の分離が必要なときにも使われます.

出力電流の時間変化は,NPNトランジスタのコレクタ電流で打ち消され,抵抗(Ri)の電流は一定となる.

解説に使用しました,LTspiceの回路をダウンロードできます.

LTspice3_029.zip

●データ・ファイル内容

Shunt_Voltage_Reuglator.asc:図4の回路

Shunt_Voltage_Reuglator_IL.asc:図6の回路

■LTspice関連リンク先

(1) LTspice ダウンロード先

(2) LTspice Users Club

(3) トランジスタ技術公式サイト LTspiceの部屋はこちら

(4) LTspice電子回路マラソン・アーカイブs

(5) LTspiceアナログ電子回路入門・アーカイブs