ひずみ率の小さい差動増幅回路はどっち?

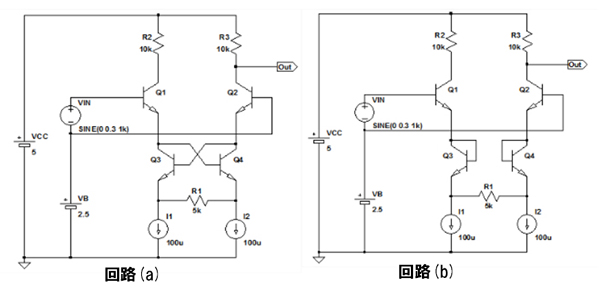

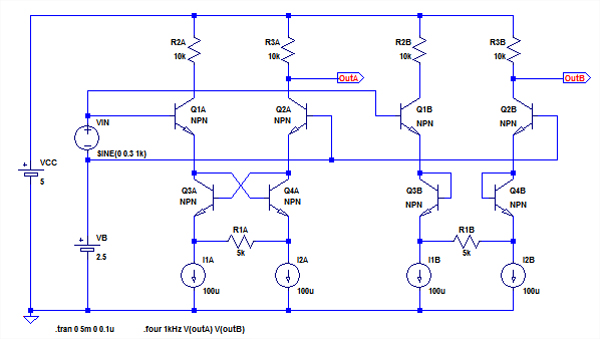

図1の回路(a)と(b)は,トランジスタを使用した差動増幅回路です.Q1のベースに接続された信号源とQ2のベースに接続された信号源の差分を増幅する回路です.回路(a)と(b)の違いは,トランジスタの接続にあります.回路(a)は,Q1のエミッタとQ4のベースが直列にたすき掛けで接続されています.回路(b)は,Q1のエミッタとQ3のベースが直列に接続されています.この差動増幅回路に入力としてピーク電圧0.3Vで1kHzの正弦波を入力したとき,出力のひずみ率が小さいのは,回路(a)と(b)どちらでしょうか.

回路(a)と回路(b)の違いはトランジスタQ3とQ4のベースの接続.

回路(a)

回路(a)と(b)は,どちらも入力信号をR1で電流に変換し,負荷抵抗R3で再び電圧に変換しています.回路(b)は入力信号を電流に変換する際,トランジスタのベース・エミッタ間電圧(Vbe)の非直線性の影響を受けてしまいます.回路(a)はトランジスタQ1とQ4およびQ2とQ3がそれぞれVbeの非直線性を打ち消し合うようになっています.そのため,入力信号をR1で電流に変換する際のひずみが小さくなり,出力のひずみも小さくなります.

●入力信号を電流に変換して処理する差動型電圧電流変換回路

トランジスタを使用した電子回路では,信号を電流に変換してから処理したほうが回路構成が簡単になる場合があります.そのような時に,入力信号を電流に変換する電圧電流変換回路が使われます.「Q1,Q2,電流源」で構成されるような単純な差動回路が使用される場合もありますが,入力信号が大きい場合は,トランジスタのエミッタ間に抵抗(R1)を挿入した回路が使われます.入力のダイナミック・レンジはその抵抗値と電流源の電流値を掛け合わせたものになります.

●回路(b)の電圧電流変換特性

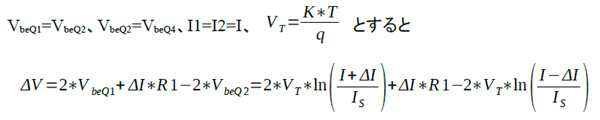

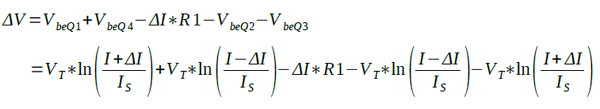

回路(b)において,図2のようにΔVという入力が加わり,抵抗R1にΔIという電流が流れている時の関係式を求めてみます.各トランジスタのコレクタ電流はQ1とQ3はΔIだけ増え,Q2とQ4はΔIだけ減ることから次の式のようになります.

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(1)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(1)

ΔVとΔIの関係は,式1のようになります.式の中に非直線性を示すlnの項があり,単純な比例関係になっていないことがわかります.

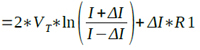

ΔVという入力に対しΔIという電流が流れている.

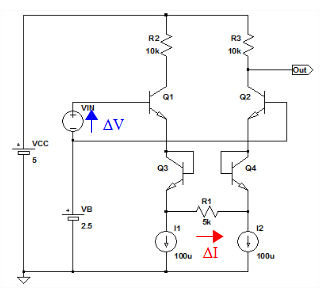

●回路(a)の電圧電流変換特性

回路(a)でも図3のようにΔVという入力が加わり,抵抗R1にΔIという電流が流れているとした時のΔVとΔIの関係を求めてみます.各トランジスタのコレクタ電流はQ1とQ3はΔIだけ増え,Q2とQ4はΔIだけ減ります.しかし,Q1のエミッタにQ4のベースが接続され,Q2のエミッタにQ3のベースが接続されているため,次の式が成立します.

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(2)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(2)

回路(a)のΔVとΔIの関係は式2のように非線形な項を含まない非常にシンプルな式となります.また,符号にマイナスが付いていることから,ΔIは図3の矢印とは反対方向に流れている(出力の位相が反転)ことがわかります.

ΔVという入力に対しΔIという電流が流れている.

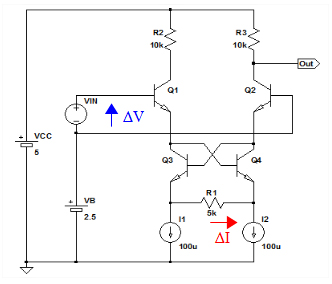

●回路(a)と(b)の入出力特性のシミュレーション

図4は回路(a)と(b)の入力電圧と出力電圧及びトランジスタの電流をシミュレーションするための回路です.出力結果を比較しやすいように1枚の回路図としています.「.DCコマンド」を使用し,入力電圧を-0.5V~0.5Vまで1mVステップで解析しています.

出力結果を比較しやすいように一枚の回路図としている.

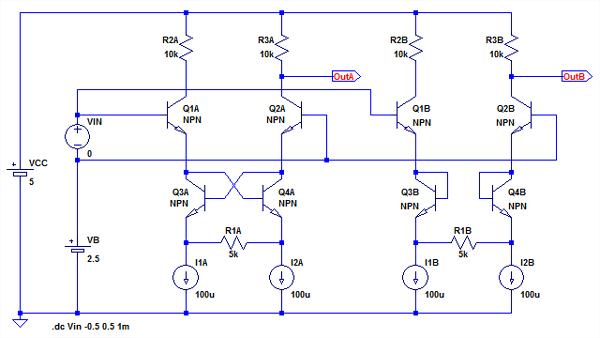

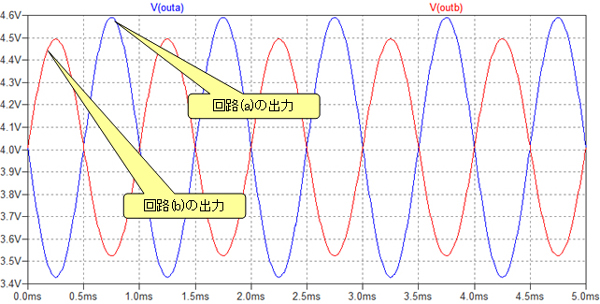

図5がそのシミュレーション結果です.図5を見るとわかるように,回路(b)の出力は入力と同相になっていますが,回路(a)は出力の位相が反転しています.回路(a)は通常の差動回路とは出力の位相が反転しているので,フィードバック回路などに使用する場合は注意が必要です.

回路(a)は通常の差動回路とは出力の位相が反転している.

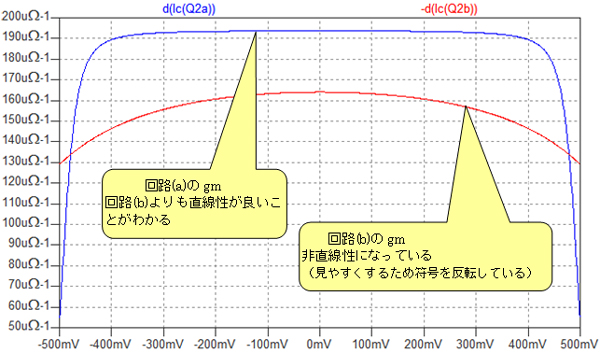

●相互コンダクタンスの直線性が良いとひずみが小さい

次に回路(a)と(b)の相互コンダクタンス(gm)を表示してみます.図6はQ2A,Q2Bのコレクタ電流を横軸(入力電圧)で微分したグラフです.出力電流を入力電圧で微分することで相互コンダクタンス(gm)を表示することができます.

図6を見ると,回路(a)のgmは回路(b)のgmよりも,入力電圧に対する直線性が良いことがわかります.gmの直線性が良いということは,入力電圧を電流に変換する際のひずみが小さいことを表しています.

回路(a)のgmは回路(b)よりも入力電圧に対する直線性が良いことがわかる.

●回路(a)と(b)のひずみ率のシミュレーション

最後に,回路(a)と(b)のひずみ率(THD)のシミュレーションを行います.図7がTHDをシミュレーションするための回路です.図4との違いは信号源となります.入力信号は,ピーク電圧が0.3Vで,1kHzの正弦波とします.「.tran 0 5m 0 0.1u」により,5msecまで最大刻み幅0.1usecとしてトランジェント解析を行います.そして,フーリエ解析「.four 1kHz V(outA) V(outB)」で回路(a)と(b)のそれぞれの出力端子のひずみ(THD)を求めています.

入力信号はピーク電圧0.3Vで1kHzの正弦波としている.

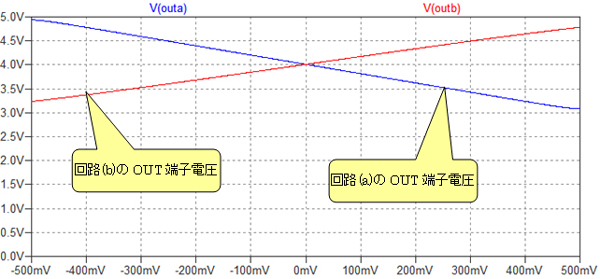

図8は,回路(a)の出力V(outA)と回路(b)の出力V(OutB)のシミュレーション結果です.回路(a)のほうが若干ゲインが高いため,出力振幅が大きくなっています.

回路(a)のほうが若干出力振幅が大きい.

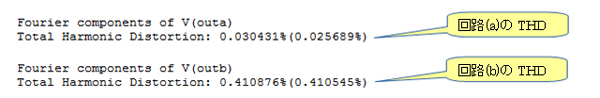

「.four」の解析結果を見るにはCTRLキーとEを同時押して,次のようにエラーログを表示させます.

このように,回路(b)のTHDが約0.41%なのに対し,回路(a)のTHDは約0.03%と一桁以上小さいことがわかります.

解説に使用しました,LTspiceの回路をダウンロードできます.

LTspice038.zip

●データ・ファイル内容

V-I-C_AB.asc:図4の回路

V-I-C_AB_THD.asc:図7の回路

※ファイルは同じフォルダに保存して,フォルダ名を半角英数にしてください

■LTspice関連リンク先

(1) LTspice ダウンロード先

(2) LTspice Users Club

(3) トランジスタ技術公式サイト LTspiceの部屋はこちら

(4) LTspice電子回路マラソン・アーカイブs